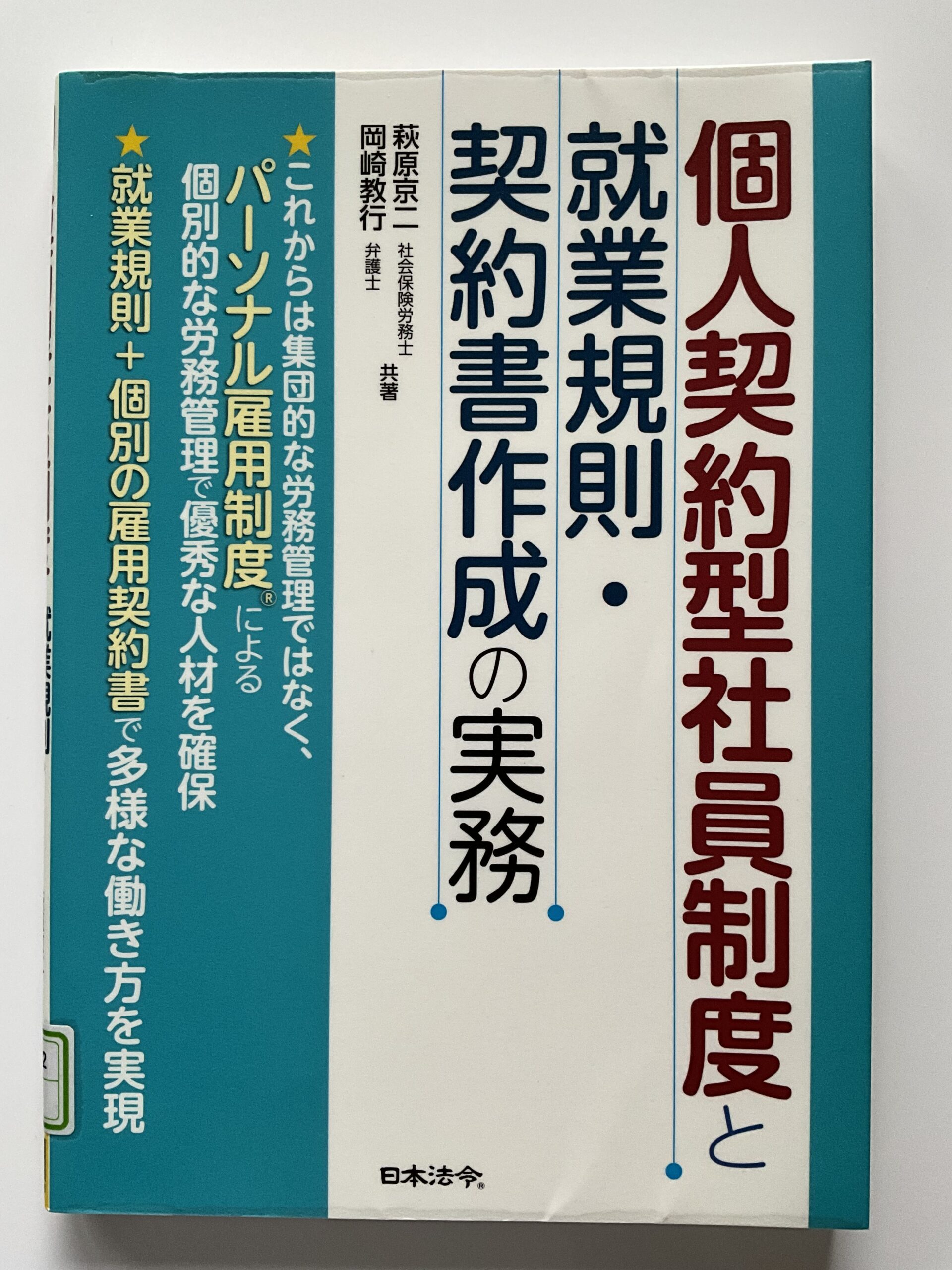

今回紹介する本は、「個人契約型社員制度と就業規則・契約書作成の実務(萩原 京ニ、岡崎 教行 著 日本法令)」です。

本書は、以下の5部構成になっています。

- 多様な働き方に対応できない会社に未来はない!

- 多様な働き方を実現できるこれからの雇用制度とは

- 中小企業の人事戦略としての「パーソナル雇用制度」

- パーソナル雇用制度を導入する手順

- 個人契約型社員の就業規則・雇用契約書の作成のしかた

多様な働き方に対応できない会社に未来はない!

「多様な働き方に対応できない会社に未来はない!」では、主に以下のことが述べられています。

- これからの企業は、優秀な人材の確保定着のために、個人のライフスタイルに合わせた「働き方」を提案する必要性が高まっている。

- 多くの企業が導入している「多様な働き方」

- 在宅勤務(テレワーク)

- 転勤・事業所異動のない、地域限定社員制度の普及

- 職種転換のない職務限定社員制度の普及

- 働く時間に柔軟性を持たせた制度(残業なし、週休3日制)の普及

- 副業・兼業(マルチワーク)の解禁

- 副業・兼業を行う理由

- 収入を増やしたい

- 自分の活躍できる場を増やしたい

- 現在の仕事でも必要な能力を活用・向上させる 等

- 労働者が労働時間以外の時間をどう利用するかは、基本的には労働者の自由。

- 過去の裁判例でも各企業において、副業・兼業の制限が許されるのは、以下に該当する場合など、必要性がある場合に限るとした例もある。

- 労務提供上支障がある場合

- 業務上の秘密が漏洩する場合

- 就業より自社の利益が害される場合

- 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

- 副業・兼業を行う理由

- 雇用契約から請負契約への移行(社員の個人事業主化)

- この制度は、いったん雇用関係を終了した上で、新たに会社と「業務委託契約」を結ぶもの。

- 独立直前までに従業員として取り組んでいた基本的な仕事を「基本業務」として会社が委託し、従業員時代の給与・賞与をベースに「基本報酬」を決める。

- 基本報酬には、従業員時代に会社が負担していた社会保険料や通勤費、福利厚生費も含む。

- 基本業務に収まらない仕事は、「追加業務」として受注し、成果に応じ別途「成果報酬」も受け取る。

- 「多様な働き方」の導入が進むと、労働契約(労働条件通知書)の内容も従業員ごとに個別に管理することになる。

- これまでのような「就業規則による集団的な労務管理」ではなく、「労働契約に基づく個別労務管理」に移行させる。

- 「個人契約型社員」を設け、会社と従業員が、直接、働く場所、仕事内容などについて、個別契約(合意)する仕組みを導入する。(パーソナル雇用制度)

- 就業規則は労働基準法で決められているので、必要だが、就業規則で必要最小限度の労働条件を定めておき、個別労働契約で「多様な働き方」を実現させる制度が必要になる。

多様な働き方を実現できるこれからの雇用制度とは

「多様な働き方を実現できるこれからの雇用制度とは」では、主に以下のことが述べられています。

- ジョブ型雇用について

- ジョブ型雇用とは、企業が人材を採用する際に従業員に対して、職務内容を明確に定義して雇用契約を結び、職務や役割で評価するシステム。

- ジョブ型雇用では、従業員側が採用のタイミングで企業が求める「職務」を遂行する知識、スキルを持っている必要がある。

- 賃金もジョブディスクリプション(職務記述書)に記載されている内容に基づいて決められる。

- ジョブ型雇用のメリット、デメリット

- 企業

- メリット

- 戦略上重要な人材を採用しやすくなる。

- 職務と処遇の連動が強くなる。(年功が解消されやすい)

- デメリット

- より条件のよい企業に優秀な人材が流出しやすい。

- 職務記述書のメンテナンスなどの運用コストがかかる。

- メリット

- 従業員

- メリット

- 専門的なスキルを磨く機会が増える。

- 自分の得意分野、学んでいる分野に集中しやすい。

- デメリット

- 担当する業務内容が限定されるので、仕事がなくなる可能性がある。

- メリット

- 課題

- ジョブディスクリプション(職務記述書)の作成、メンテナンスが大変。

- 人事異動が難しい。

→職務記述書に記載がないとできない。 - 人員整理(解雇など)が難しい。

日本は、一定の理由に該当しなければ解雇が難しい。 - 組織が硬直化する。

職務記述書に記載のない業務は、基本行う必要がないので、雑多なスキマ業務は依頼しづらい。 - 社内の雰囲気が悪くなる。

人材の流動性が高まり、会社の帰属意識は薄まる。

- 企業

- ジョブ型雇用に移行するということは、新卒一括採用をやめ、新規採用はすべて欠員募集に切り替えることを意味する。

- 新入社員から係長クラスまではメンバーシップ型で処置し、管理職以上はジョブ型を導入するといった「ハイブリッド型」も増えている。

- ジョブ型雇用が進むと、仕事の内容によって賃金が決まる。

「仕事基準」の人事制度になる。- 「仕事内容」と「仕事の成果」で賃金が決まる。

- 賃金は、仕事の内容(職務評価)と仕事の結果(業績評価)のみで決まる。

- 賃金を決めるための人事評価は行わずに、人事評価は人材活用、昇進、昇給、配置転換や人材開発のために行う。

- 「仕事基準」の賃金制度を導入するのであれば、「職務評価」と「業績評価」という新しい評価制度を導入しなければならない。

中小企業の人事戦略としての「パーソナル雇用制度」

『中小企業の人事戦略としての「パーソナル雇用制度」』では、主に以下のことが述べられています。

- 「パーソナル雇用制度」とは、個人契約型の雇用制度。

- 会社と直接、個別に労働契約を締結することによって、従業員のライフスタイルに合わせた働き方を実現することを目指したもの。

- 従業員一人ひとりの状況や希望に応じて、個別に就業規則と異なる労働条件について、特約(合意)を締結する仕組み。

パーソナル雇用制度を導入する手順

「パーソナル雇用制度を導入する手順」では、主に以下のことが述べられています。

- 適用対象となる従業員

- 原則として「正社員」を対象に、希望者だけ転換する「選択制」で導入する。

正社員だけ対象とするのは、「個人契約型社員」は「無期雇用の限定社員」。

つまり、適用対象となるの従業員は、「既存の従業員(無期雇用)の中で希望する者」または「新規で採用する従業員」に適用することになる。

- 原則として「正社員」を対象に、希望者だけ転換する「選択制」で導入する。

- 適用対象者の労働条件

- 対象となる労働条件は、会社との交渉によって個別に決められる就業規則の上に「特約」として労働契約を締結するので、個別の労働契約で決めること以外のルールは就業規則の適用を受ける。

- 適用対象とならない従業員の労働条件

- 引き続き就業規則が適用され、これまでと何も変わらない。

- 導入のステップ

- 導入目的を明確にする→新たな社員区分「個人契約型社員」の創設→就業規則の整備→社員説明会の開催→労働契約の見直し

個人契約型社員の就業規則・雇用契約書の作成のしかた

「個人契約型社員の就業規則・雇用契約書の作成のしかた」では、主に以下のことが述べられています。

- 「個人契約型社員」導入のステップ

- 「個人契約型社員」という新たな社員区分を作り、それに伴い、正社員の就業規則も改正する。

- 個人契約型社員を対象とした個人契約型社員就業規則を策定する。

- 個人契約型社員に転換したい人を募集し、転換希望者に申し込みをしてもらう。

- 個人契約型社員を対象とした雇用契約書を作成する。

- 「個人契約型社員就業規則」の策定例が記載されている。

- 「個人契約型社員」を対象とした雇用契約書の作成例も記載されている。

最後に

多様な働き方に対応するために、パーソナル雇用制度(個人契約型雇用制度)を導入するというものです。

個人契約型社員を対象とした就業規則を策定し、その上に「特約」として、個別に雇用契約を締結するので、会社との雇用契約は発生します。

雇用という形態からさらに発展して、請負契約(社員の個人事業主化)を導入している企業もあります。

私としては、将来的にはこちらの働き方を目指したいとがんが得ています。

この雇用制度に関心のある方は、一読をおすすめします。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c5148ae.f51b8c1c.4c5148af.9308cc44/?me_id=1310259&item_id=10796620&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbooksdream%2Fcabinet%2Fracoon_572%2F4539729713.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント