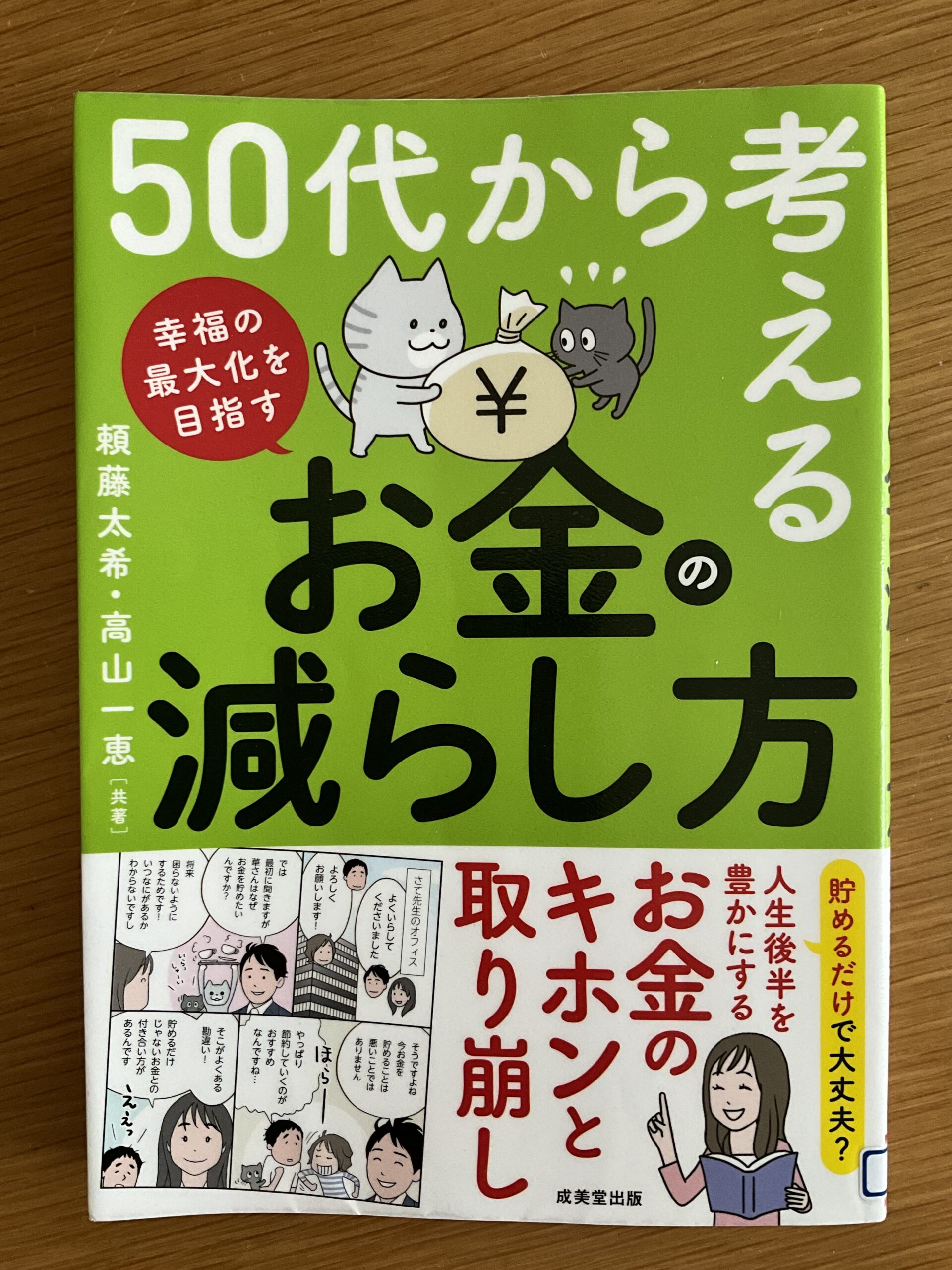

今回紹介する本は、「50代から考える お金の減らし方(頼藤太希 高山一恵 著 成美堂出版)」です。

本書は、以下の構成になっています。

- プロローグ

- 取り崩す前に押さえておきたいお金の話

- お金がたくさんあれば幸せになれる?

- 資産ゼロを目指す投資戦略とお金の減らし方

- 自分にあった商品が見つかるおすすめの金融資産

- 知っておきたい定年後のお金と働き方

- 幸せになるための老後のお金

- 最後に

- 本書は、幸せに生きるための「お金の減らし方」を説く本と著者は述べています。

- 本の冒頭で以下のことを述べています。

- 節約しながら、使うべきところ、健康、人間関係、経験(思い出)にはお金を使う。

- いつかのためにお金を貯めて、その「いつか」は来るのか。

いつくるかわからない「いつか」を待って我慢しているうちに、お金を使えばいろんな楽しいことができたのではないか。 - お金を使うべきところには使い、将来のために貯めておくべき分はしっかり確保する。

そうすることで、「人生の幸福度」を最大化できるお金の使い方ができる。 - 老後のために貯めてきたお金をほとんど使わないのはもったいない。

プロローグ

「プロローグ」では、主に以下のことが述べられています。

お金を貯めるのは何のため

- お金を貯めておくと、将来時点で困らない生活が手に入る。

- お金は人生の選択肢を増やすためにも貯めておく必要がある。

- お金は使うことで叶いたい夢を達成し、豊かな経験をすることができる。

- 但し、お金を残して死ぬのはもったいない。上手に使う方法を知ることが大事。

お金を使わずに残していく人が多い

- 65歳以降はあまりお金を使っていない傾向が令和6年経済白書よりわかる。

一生懸命稼いだお金を使わないのはもったいない。 - お金を使う価値が高い、若い時期に計画的に使うことを考える。

幸せになるためにお金や時間を使おう

- 死ぬまでにお金をどう使い切るか。

- 人生を豊かにするために、お金や時間を使った方が有意義。

- 貯めたお金を使い、今しかできないことをすることも大切。

- お金を使うことで今の生活を充実させることができ、その結果、人生の幸福度を上げることができる。

お金は若いうちに使う方がいい

- 経験から得る価値は若いほど大きい。

- お金を使う価値は、若い方が圧倒的に高い。

- 人生で大切なことは、思い出をたくさんつくること。

効率よく貯めて、安心して使う

- お金があることは、安心を得る材料になる。

- 特定の目的がなくても、貯金をすると人生の選択肢と柔軟性が手に入る。

- 資産を増やしつつも、上手に使っていき、「死ぬときには資産ゼロ」を目指す方法が紹介されている。

取り崩す前に押さえておきたいお金の話

「取り崩す前に押さえておきたいお金の話」では、主に以下のことが述べられています。

- 生活費の6ヶ月分できれば1年分は現預金で確保する。

- 老後資金の目安

- (現在の生活費の7割-年金受給額)×老後年数

- そこに医療費や介護費を1人500万円加える。

- 投資は物価上昇によるインフレ対策にもなる。

お金がたくさんあれば幸せになれる?

「お金がたくさんあれば幸せになれる?」では、主に以下のことが述べられています。

- 長続きする幸せは、健康、人間関係、経験・思い出を充実させること。

他人に左右されない長生きする幸せ。 - 人生の幸福度を高めるためには、非地位財{他人と無関係な幸せ(健康、自由、愛情等)}を手に入れた方がよい。

- 健康に投資して人生を楽しむ。

- さまざまな経験をする時間を長くとることができ、人生が豊かになる。

- 健康ほど経験を楽しむ能力に影響するもはない。

- 人間関係を見直し、幸福度をアップさせる。

- ハーバード大学の研究によると、50歳の時の人間関係の満足度が高いほど、精神的にも肉体的にも健康な80歳を迎えている。

- 人とのつながりが多いほど、幸せを感じている割合が高い。

- 人間関係は質も重要。

- 人間関係の向上に役立つことにお金を使う。

- 「多趣味」は、幸福度を高めてくれる。

- やりたいことの先延ばしを防ぎ、後悔しない人生を送るための「タイムバケット」というツールを活用する。

- タイムバケットは、自分の年齢や年代をバケツ(バケット)に見立てて、各年代で自分がやりたいことをまとめたもの。

- 残りの人生で何をやりたいのか、時系列で考え、今しかできないことに集中して取り組む。

- タイムバケットの作り方

- やりたいことをリスト化する。

- 現在をスタートして、5年~10年区切りのバケツ(バケット)を用意する。

- やりたいことを各年代のバケツに振り分ける。

- タイムバケットを作る時の留意点

- 時間:いつまで働くかによって、自由な時間がとれる時期が変わる。

- 健康:運動や旅行は、健康状態によって、できる旅程が変わる。

- お金:やりたいことにお金がかかるなら、いつまでにいくら用意したらいいのか。

- 他人と比較せず、「足るを知る」ことが、結果として幸福度がアップする。

資産ゼロを目指す投資戦略とお金の減らし方

「資産ゼロを目指す投資戦略とお金の減らし方」では、主に以下のことが述べられています。

- 富の最大化よりも幸福の最大化を目指す。

- 資産の一部を高配当株、債券、REITなど、定期的にキャッシュフローを生む資産(CF資産)に換えて、死ぬまで保有する。

- 50代からの資産形成プラン

- 70歳までに現預金とは別に1,000万円~1,500万円の資産を築く。

- 積極的に資産形成を行い、60歳までに現預金300万円~500万円と500万円の投資資産を作ることを目指す。

- 60歳以降は、用意した500万円の運用に加え、70歳までの毎月勤労収入の一部を積み立て投資にまわし、合計で1,000万円~1,500万円の投資資産を築くことを目指す。

- 70歳までに現預金とは別に1,000万円~1,500万円の資産を築く。

- 資産取り崩し期では、300万円~500万円をCF資産に換えて保有し続ける。残りの資産を運用しつつ取り崩していく。

- 投資資産から取り崩すお金が毎年4%までであれば、資産を減らさずに暮らせる。

- コア・サテライト戦略

- 資産を「コア」と「サテライト」の2つに分けて、それぞれに適した資産で運用する戦略。

- 資産の7割以上は安定成長、長期運用のコア資産として運用し、残りの3割以下は積極運用のサテライト資産にする。

- 資産の取り崩しを本格的に始めるのは、70歳以降。

60歳のうちは、取り崩しても4%以内に抑えて、資産を減らさないようにする。

70歳になったら、投資資産の一部をCF資産に換え、生涯保有する。 - コア・サテライト戦略の資産は、値動きの大きいサテライト資産から取り崩す。

70歳以降は定率取り崩しと定額取り崩しを組み合わせて、運用しながら取り崩す。 - 資産運用・老後資金の出口戦略の5か条

- 70歳までの資産の取り崩しは4%以内にとどめる。

- コア・サテライト戦略の資産はサテライト資産から取り崩す。

- 70歳以降は、「前半定率・後半定額」で運用しながら取り崩す。

- CF資産は基本的に生涯にわたって保有する。

- 亡くなる時に「ほぼDIE WITH ZERO」を目指す。

- サテライト資産の中でも、リスクの高い資産から取り崩す。

- 残りの投資資産を売却して得たお金は、コア資産の現預金、債券、投資信託、ETFなどに移す。

- 資産を取り崩しながら運用する。

- 資産が多いうちは定率で取り崩し、少なくなったタイミングから定額で取り崩す。

「前半定率・後半定額」というやり方がおすすめ。 - 死ぬまでに使い切る資産の取り崩し例➀

※65歳までに1,500万円用意できたケース- 300万円をもしものための現預金、300万円をCF資産にし、残りの900万円を取り崩していく。

- 定率8%で取り崩し、残り450万円から定額で取り崩す。

- 300万円をもしものための現預金、300万円をCF資産にし、残りの900万円を取り崩していく。

- 死ぬまでに使い切る資産の取り崩し例②

※2,000万円の資産を用意し、年金を70歳まで繰下げ。- 2,000万円の資産のうち、500万円を現預金、500万円をCF資産、残りの1,000万円を取り崩す。

- 前半は定率の8%で取り崩し、資産が500万円を切るところで、定額年50万円取り崩す。

- 年金の繰下げ受給を行ったらうえ、取り崩し資産も潤沢にあるので、毎月の手取りも充実する。

- 2,000万円の資産のうち、500万円を現預金、500万円をCF資産、残りの1,000万円を取り崩す。

- 暴落が起きた時の取り崩し戦略

- 暴落時は、ドルコスト平均法を思い出して、淡々と投資を続ける。

- 買い増しするのも一つの戦略。

- 定率取り崩し中に暴落があった場合は、一度取り崩しを止め、資産がある程度回復してから再開する。

この間は、年金やCF資産からの収入だけで生活する。預貯金などの安全資産から取り崩す。 - 定額取り崩し中に暴落があった場合は、お金を使う機会も減っていると考えられるので、気にせず取り崩す。

自分にあった商品が見つかるおすすめの金融資産

「自分にあった商品が見つかるおすすめの金融資産」では、主に以下のことが述べられています。

- 分散投資も意識し、投資商品を選ぶことが大切。

- 現預金などの無リスク資産とリスク資産の割合は、「自分の年齢」を「120から自分の年齢を引いた数字」を対応させるのが、一つの目安。

- 自分の年齢が50であれば、無リスク資産50:リスク資産70にする。

- 無リスク資産は、1,000万円あると安心。

- 退職金は、半分程度を無リスク資産にあてる。

- ETFは証券会社で株のように買える。

- CF資産

- 高配当株・増配株

- 配当利回り3%を超えると高配当株。

- 累進配当を表明している企業は、今後も配当が続く安心感がある。

- 高配当株ファンド・ETF

- 高配当株ファンドを選ぶ際は、過去のトータルリターンと分配利回りを見て好調かどうかをチェックする。

信託報酬が安く、純資産が50億円以上のファンドに絞る。 - ETFを選ぶ際は、出来高を確認する。

出来高が一定以上ないと希望の価格で機動的に売買できないリスクが生じる。

- 高配当株ファンドを選ぶ際は、過去のトータルリターンと分配利回りを見て好調かどうかをチェックする。

- REIT

- REITは不動産に投資する信託投資。

- REITを利用すれば、少額から不動産に分散投資でき、入居探しや物件管理の手間もかからない。

一般的な投資信託とは異なり、原則利益がそのまま投資家に分配される。 - REITの狙い目は、物流系や倉庫系。

規模が大きく、契約企業の入れ替わりが少ないため、安定的とされている。 - REITの上手な選び方

- 「分配金利回り」が高いものから絞っていく。

おおよそ4~5%が目安。 - 売買の成立した数量を表す出来高もチェック。

- 出来高が高いと流動性が高く取引しやすい。格付けは高いほど信用度が高く、時価総額が多いほど人気。

- NAV倍率はREITの1口あたりの価格の純資産の何倍なのか表すもので、1倍以下であれば割安。

- 「分配金利回り」が高いものから絞っていく。

- REITファンド、ETFも選択肢に

REITファンド、ETFは、複数の個別REITに投資する信託投資。

- 個人向け国債・社債

- 国債のおすすめは、半年ごとに金利が見直される「変動10年」

- 社債は、国債よりも高い金利が見込める。

- 米国債

- 米国債には、「利付債」と「ストリップス債」があるが、CF資産として利用できるのは、「利付債」。

- 米国債に投資するファンド、ETFもある。NISAでも投資できるが為替リスクがある。

- 高配当株・増配株

知っておきたい定年後のお金と働き方

「知っておきたい定年後のお金と働き方」では、主に以下のことが述べられています。

- 人生の幸福度を高めるためにも、60歳以降も働き続けた方がベター。

- 退職金を一時金として受け取る時は「退職所得」。

- 退職金を年金で受け取る時は「雑所得」。

- 額面金額が多いのは「年金」。

- 手取り合計が多いのは「一時金」。

幸せになるための老後のお金

「幸せになるための老後のお金」では、主に以下のことが述べられています。

- 終の住処について、住み続けるか、売却して郊外に引っ越すか。

- 子に早めの生前贈与を検討する。

- 家族信託の活用。

- 家族信託の中で財産を継がせる人を決めることで、遺言と同様の効果が得られる。

- 親が財産を管理できなくなった時に、金融取引の代理人をあらかじめ指定できる予約型代理人サービスもある。

最後に

お金は貯めるだけではなく、自分のために使うことの重要性を改めて感じました。

本書の貯めた方と使い方を参考に、効率よく貯めて、上手に使い、有意義な老後を送りたいと思います。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/474bc9b5.aae640e7.474bc9b6.8b0594b0/?me_id=1213310&item_id=21557575&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5476%2F9784415335476_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント