「国民年金」の制度について、お話ししたいと思います。

- 公的年金制度について

- 国民年金の制度について

- 国民年金の「強制加入」被保険者

- 国民年金の「任意加入」被保険者

- 『特例による』任意加入被保険者

- 国民年金保険料について

- 付加保険料について

- 国民年金保険料の免除制度

- 国民年金の被保険者期間について

- 老齢基礎年金について

- 「障害基礎年金」について

- 「遺族基礎年金」について

- 参考資料等

公的年金制度について

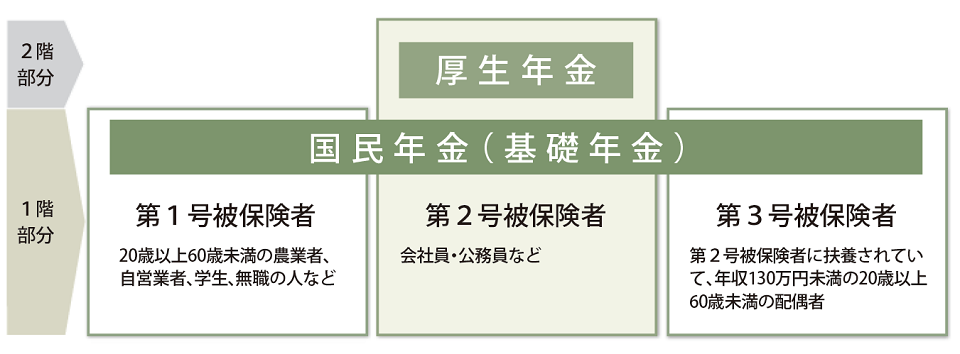

日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員・公務員の人が加入する厚生年金保険の2階建て構造になっています。

会社員・公務員の人は、2つの年金制度に加入することになります。

国民年金の制度について

国民年金は、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の全ての人が加入する制度で、上記のように第1号から第3号被保険者と3種類に分けられています。これらに該当する人は加入が義務付けられた強制加入被保険者といいます。

国民年金の「強制加入」被保険者

第1号被保険者

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者および第3号被保険者に該当しない人が、第1号被保険者となります。

第2号被保険者

第2号被保険者は、厚生年金の被保険者である人ですが、65歳以上の人は、老齢基礎年金等の受給権を有しない人に限られます。

第3号被保険者

第2号被保険者の被扶養配偶者(第2号被保険者により生計を維持されている配偶者)で、20歳以上60歳以上の人が該当します。

【被扶養配偶者】

◾️被扶養配偶者が第2号被保険者と同一世帯の場合

①原則として、被扶養配偶者の年収が130万円未満

(一定障害※がある場合は180万円未満)で、かつ、

第2号被保険者の年収の2分の1未満であるとき。

②①に該当しない場合でも、被扶養配偶者の年収が130万円未満

(一定障害※がある場合は180万円未満)で、かつ、

第2号被保険者の年間収入を上回れない場合に、第2号被保険者が

世帯の生計維持に中心的な役割を果たしていると認められるとき。

◾️被扶養者が第2号被保険者と別世帯の場合

原則として、被扶養配偶者の年収が130万円未満

(一定障害※がある場合は180万円未満)で、かつ第2号被保険者からの

仕送り等による収入額より少ないとき。

※一定障害:概ね障害厚生年金3級以上の障害

「強制加入」被保険者の資格取得と喪失

資格取得の時期

強制加入被保険者は、次のいずれかに該当したときに、被保険者資格を取得します。

- 第2号被保険者や第3号被保険者に該当しない人が、次のいずれかに該当するに至った日

- 20歳に達したとき

- 外国に住所を有していた20歳以上60歳未満の人が、日本国内に住所を有する事になったとき

- 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人が、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者、その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなったとき

- 20歳未満の人または60歳以上の人について、厚生年金の被保険者の資格を取得したとき

- その他の人で、次のいずれかに該当するに至った日

- 厚生年金の被保険者の資格を取得したとき

- 被扶養配偶者になったとき

資格取得の時期

強制加入被保険者は、次のいずれかに該当したときに、被保険者資格を喪失します。

- 死亡したとき

- 日本国内に住所を有しなくなったとき(第2号または第3号被保険者に該当する時は除く)

- 60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く)

- 厚生年金保険法の老齢給付等を受けることができる者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由があるとして厚生労働省令で定める者となったとき(第2号または第3号被保険者に該当するときを除く)

- 厚生年金の被保険者の資格を喪失したとき(第1号または第3号被保険者に該当するときを除く)または65歳に達したとき。(第2号被保険者に該当するときを除く)

- 被扶養配偶者でなくなったとき(第1号または第2号被保険者に該当するときを除く)

20歳以上60歳未満の厚生年金の被保険者がその資格を喪失したときは、国民年金の強制被保険者になり、被保険者の種別変更に該当するが、20歳未満または60歳以上の厚生年金の被保険者がその資格を喪失した時は、その日に国民年金の資格を喪失する。

厚生年金保険の被保険者が65歳に達したときは、原則その日に第2号被保険者としての資格を喪失する。

「強制加入」被保険者に関する届出

第1号被保険者

資格取得、喪失、種別変更、氏名変更および住所変更に関する事項は、該当した日から14日以内に住所地の市区町村に届出を行う。

20歳になって第1号被保険者の資格を取得する場合は資格取得の届出は不要

第2号被保険者

本人が資格取得の手続きを行う必要はない。

会社で働く場合は、事業主が「被保険者資格取得届」を日本年金機構に提出する。

第3号被保険者

資格取得、喪失、種別変更、氏名変更および住所変更に関する届出は、第2号被保険者(配偶者)の事業主等を通じて行う。

第3号被保険者が次に該当したときは、被扶養配偶者でなくなるので、事業主等を経由して「被扶養配偶者非該当届」を行う。

- 第3号被保険者の収入が一定額以上に増加したとき

- 第2号被保険者である配偶者と離婚したとき

- 日本国内に生活の基礎があると認められなくなったとき

協会けんぽの適用事業所に使用される第2号被保険者の被扶養配偶者の届出は不要。

また、第2号被保険者である配偶者が退職したときおよび第3号被保険者が厚生年金の資格を取得したときも届出は不要。但し、死亡時は要届出。

第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金の被保険者資格を喪失した後に、引き続き厚生年金保険の資格を取得した際は、種別確認の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

【例:第2号厚生年金被保険者→第1号厚生年金被保険者】

但し、配偶者の転職後の厚生年金の被保険者の種別が同一である場合は不要。

【例:第1号厚生年金被保険者→第1号厚生年金被保険者】

【厚生年金被保険者の種別について】

厚生年金の被保険者は次の①~④に区分され、年金の決定、支払いなどの事務をそれぞれの種別に応じた実施機関が行います

①第1号厚生年金被保険者

第2号から第4号厚生年金被保険者以外の民間被用者等

実施機関:日本年金機構(厚生労働大臣から委託)

②第2号厚生年金被保険者

国家公務員共済組合員の組合員たる厚生年金被保険者

実施機関:国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会

③第3号厚生年金被保険者

地方公務員共済組合員の組合員たる厚生年金被保険者

実施機関:地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会

及び地方公務員共済組合連合会

④第4号厚生年金被保険者

私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金被保険者

実施機関:日本私立学校振興・共済事業団

外国人への適用

国民年金の外国人への適用について

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人で、第2号被保険者および第3号被保険者に該当しない人は、第1号被保険者に該当する。

この取り扱いは、原則住民基本台帳に記録されている外国人が対象。

但し、短期滞在者等で住民基本台帳に記録されていない外国人でも、日本国内に住所を有すると確認できれば、第1号被保険者適用対象となる。

日本国内に住所を有する任意加入被保険者も同様の取り扱い。

外国人の被保険者の資格取得について

- 第1号被保険者である外国人の資格取得日は、原則入国後に最初に住所を有した日です。

- 種別変更については以下の通りです。

- 国民年金の第2号被保険者から引き続き第1号被保険者に移行した時の種別変更日は、第2号被保険者でなくなった日

- 第3号被保険者から引き続き第1号被保険者に移行したときの種別変更日は、第3号被保険者でなくなった日

- 住民基本台帳に記録されない短期滞在等の在留資格を有する外国人のうち、日本国内に住所を有することが明らかとなった人の資格取得日は、資格取得届出日以降に住所が明らかとなった日

外国人の被保険者の資格喪失日

- 第1号被保険者である外国人が日本国内に住所を有しなくなったときの国民年金の資格喪失日は、原則出国日の翌日

国民年金の「任意加入」被保険者

国民年金の強制加入被保険者の資格を喪失したときに、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人や、過去に保険料の未納期間があるため満額の老齢基礎年金を受給できない人等は、老齢基礎年金の受給権の確保または年金額の増額を目的に65歳まで国民年金に任意加入することができます。

これを『任意加入被保険者』といいます。

「任意加入」被保険者の要件

任意加入することができるのは次に該当する人です。

但し、第2号および第3号被保険者を除く。

- 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満であって、厚生年金保険法の老齢給付を受けることができる人

- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人

- 日本国籍があって外国に居住している20歳以上65歳未満の人

「厚生年金保険の被保険者」、「繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者」または「保険料納付期間が480月(40年)ある人」は任意加入できません。

「任意加入」被保険者の資格喪失時期

主な資格喪失時期は以下の通りです。

任意加入被保険者はいつでも自分の意思で資格喪失の申出をすることができます。

なお、65歳に達した時は自動的に資格を喪失します。

また、満額の老齢基礎年金のを受給できるようになったときも、任意加入被保険者の資格を喪失します。

『特例による』任意加入被保険者

65歳に達した時点で老齢基礎年金の受給資格期間(10年)の要件を満たしていない人は、一定の要件に該当する場合に、70歳になるまでの期間、受給資格期間の要件を満たすため、任意で国民年金に加入することができます。

これを「特例による任意加入被保険者」といいます。

『特例による』任意加入被保険者の要件

昭和40年4月1日以前に生まれた人で、第2号被保険者を除き、次のいずれかに該当する人は、特例による任意加入被保険者の申出ができます。

(但し、老齢基礎年金、老齢厚生年金、その他老齢または退職を支給事由とする年金を受給できる時は除かれます。)

- 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の人

- 日本国籍を有する人であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の人

『特例による』任意加入被保険者の資格喪失

特例による任意加入被保険者の資格喪失の申出はいつでも行うことができます。

70歳に達した時や厚生年金の被保険者の資格を取得したときは特例による任意加入被保険者の資格を喪失します。

老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしたときも資格を喪失します。

国民年金保険料について

国民年金保険料を納付する人

第1号被保険者と任意加入被保険者が国民年金保険料を納めます。

国民年金保険料の額

平成17年ど以後の保険料額は、年度ごとに定められた法定保険料にその年度の保険料改定率を乗じて得た額が、その年度の保険料の額になります。

令和7年度の国民年金保険料の額は、月額17,510円です。

国民年金保険料の徴収

被保険者期間の計算の基礎となる各月に徴収されます。

国民年金保険料の前納

国民年金保険料は、前納制度を利用して、まとめて前納すると割引されます。

前納は、年度の途中からでも可能です。

付加保険料について

付加保険料と付加年金

第1号被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、申出をした日の属する月以後の各月について、国民年金保険料に加えて、毎月付加保険料(400円)を納付することができます。

付加保険料を納付することにより、付加年金が老齢基礎年金に加算され支給されます。

付加保険料を納付できる人

付加保険料を納付できるのは、国民年金の第1号被保険者です。任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く)も納付できます。

但し、国民年金保険料の納付を免除されている人や国民年金基金の加入員は納付できせんが、法定免除の対象月について国民年金の保険料納付の申出を行なった期間は、納付できます。

農業者年金基金の被保険者は、本人の希望の有無に関わらず、付加保険料を納付しなければなりません。

付加保険料が納付できる月

付加保険料の納付は、原則として国民年金保険料の納付が実際に行われた月に限り行うことができます。

産前産後休業で保険料の納付が免除されている月でも付加保険料は納付できます。

但し、追納により国民年金保険料が納付されたとみなされる月は、付加保険料の納付対象から除外されています。

付加保険料は、納期限(翌月末日)を過ぎても、納期限から2年以内であれば納めることができます。

付加保険料の納付の中止

任意の申出

付加保険料の納付を中止したいときは、いつでも厚生労働大臣に申し出ることができます。

申出日の属する月の前月以後の各月にかかる保険料について、納付が中止されます。

国民年金基金の加入員となったとき

付加保険料を納付する人が、国民年金基金の加入員となった時は、その加入員となった日に付加保険料の納付の中止を申し出たものとみなされます。

国民年金保険料の免除制度

法定免除について

法定免除の要件

国民年金の第1号被保険者が次の1〜3のいずれかに該当するに至った時は、その該当するに至った日の属する月の前月から、該当しなくなった日の属する月までの期間にかかる国民年金保険料は、すでに納付されたものを除き、納付の義務がない。

「法定免除」といい、国民年金保険料の全額が免除される。

- 障害基礎年金などの年金受給権者※

但し、最後に障害等級の3級に該当しなくなった日から起算して、一度も障害状態に該当することなく3年が経過し、現に障害状態に該当しない受給権者を除く。(免除されない) - 生活保護法による生活扶助その他の援助であって、厚生労働省令で定めるものを受けるとき。

- ハンセン病療養所に入所しているとき

※【障害基礎年金などの年金受給権者】

・1級、2級の障害基礎年金

・1級、2級の障害厚生年金(一元化前の障害共済年金)

・旧国民年金法による1級、2級の障害年金

・旧厚生年金保険法、旧船員保険法による1級から3級の障害年金

・共済組合等が支給する1級から3級の障害年金

法定免除の対象外について

最後に障害等級の3級に該当しなくなった日から3年が経過し、現に障害状態に該当しない障害基礎年金などの受給権者は、法定免除の対象者から除かれますが、障害基礎年金などの年金の支給停止時点では対象外にはなりません。

国民年金保険料の還付と納付

国民年金保険料を前納した人が、後に法定免除の事由に該当するときは、免除される月分以後の期間に対応する前納した国民年金保険料の還付を受けることができます。

また、法定免除が遡及して適用される時は、免除事由に該当した後に納付されていた国民年金保険料は、本人が希望すれば、納付したままにしておくことも可能です。

国民年金保険料を納付する申出

法定免除の要件に該当する期間は、申出をすることにより国民年金保険料を納付することも可能です。

国民年金保険料の納付を申し出た時は、その期間は法定免除の規定は適用されません。

(国民年金保険料を納めていなければ、未納期間となります。)

全額申請免除について

国民年金保険料の納付が困難な第1号被保険者は、申請することにより、国民年金保険料の全額または一部の納付義務の免除を受けることができます。

全額申請免除の免除要件について

全額申請免除は、第1号被保険者、配偶者および世帯主が次の1〜4のいずれかに該当することが要件となります。

- 国民年金保険料を免除すべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの国民年金保険料については、前々年の所得)が、その人の扶養親族等の有無および数に応じて、次の計算式で計算した額以下であるとき。

(扶養親族の数+1)×35万円+32万円 - 第1号被保険者または第1号被保険者が属する世帯の他の世帯員が生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けるとき。

- 地方税法に定める障害者、寡婦その他同法により市町村民税非課税として政令で定める人で、前年の所得が135万円以下であるとき。

- 「国民年金保険料を納付することが著しく困難」※であると認められるとき

※【国民年金保険料を納付することが著しく困難である】

①災害により、住宅、家財、その他の財産につき被害金額が

その価額の概ね2分の1以上の損害を受けたとき

②失業により、国民年金保険料の納付が困難と認められるとき

③配偶者から暴力を受けていることにより、国民年金保険料の納付が困難と認められるとき

④①〜③に準ずる事由で国民年金保険料の納付が困難と認められるとき

国民年金保険料の免除期間

国民年金保険料が免除される期間は、厚生労働大臣が指定する期間で、国民年金保険料の免除要件に該当していれば、過去2年に遡って申請できます。

一部申請免除について

一部申請免除の免除要件について

一部申請免除は、第1号被保険者、配偶者および世帯主のそれぞれが、次の1〜4のいずれかに該当することが要件となっています。

- 国民年金保険料を免除すべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの国民年金保険料については前々年の所得)が、その人の扶養親族等の有無および数に応じて、「政令で定める額」※以下であるとき。

- 第1号被保険者または第1号被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助等を受けるとき。

- 地方税法に定める障害者、寡婦その他同法により市町村民税非課税対象者として政令で定める人で、前年の所得が135万円以下であるとき。

- 国民年金保険料を納付することが著しく困難であると認められるとき。

※「政令で定める額」

▪️4分の1免除

・扶養親族なし:168万円

・扶養親族あり:168万円+扶養親族等控除額

▪️半額免除

・扶養親族なし:128万円

・扶養親族あり:128万円+扶養親族等控除額

▪️4分の3免除

・扶養親族なし:88万円

・扶養親族あり:88万円+扶養親族等控除額

▪️学生納付特例

・扶養親族なし:128万円

・扶養親族あり:128万円+扶養親族等控除額

▪️全額申請免除、保険料納付猶予

・扶養親族なし:67万円

・扶養親族あり:(扶養親族の数+1)×35万円+32万円

国民年金保険料の一部申請免除期間

国民年金保険料の一部申請免除は過去2年(2年1ヶ月前)まで遡って申請することができます。

(申請できる期間は全額申請免除同様)

納付猶予について

納付猶予の要件について

国民年金保険料の納付猶予は、50歳未満の第1号被保険者(学生等を除く)が対象で、「若年者納付猶予」と言われています。

納付猶予を受けるためには、本人と配偶者の双方が、次の1〜4のいずれかにか該当することが必要です。

適用されれば、国民年金保険料の全額が免除されますが、2030年6月までの時限措置になっています。

- 国民年金保険料を免除すべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの国民年金保険料については前々年の所得)が、その人の扶養親族等の有無に応じて、次の額以下であるとき。

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 - 第1号被保険者または第1号被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助等を受けるとき

- 地方税法に定める障害者、寡婦その他同法により市町村民税非課税者として政令で定める人で前年の所得が135万円以下であるとき

- 国民年金保険料を納付することが著しく困難であると認められるとき

納付猶予期間について

国民年金保険料が免除される期間は、厚生労働大臣が指定する期間で、過去2年(2年1ヶ月前)と翌年6月(申請月が1月から6月の時はその年の6月)までの期間が対象。

納付猶予期間と年金額について

納付猶予期間は老齢基礎年金の額には反映されず、受給資格期間のみ考慮されます。

この期間中に、傷病の初診日があるときや死亡したときも、障害基礎年金または遺族基礎年金の対象となります。

学生納付特例について

学生納付特例の要件

学生納付特例は、次の1〜4のいずれかに該当する学生等である第1号被保険者等に適用されます。

- 国民年金保険料を免除すべき月の属する年の前年の所得(1月から3月までの国民年金保険料については前々年の所得)が、その人の扶養親族等の有無に応じて、次の額以下であるとき。

128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 第1号被保険者または第1号被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助等を受けるとき

- 地方税法に定める障害者、寡婦その他同法により市町村民税非課税者として政令で定める人で、前年の所得が135万円以下であるとき

- 国民年金保険料を納付することが著しく困難であると認められるとき

学生納付特例期間について

国民年金保険料が免除される期間は、厚生労働大臣が指定する期間で、過去2年(2年1ヶ月前)と翌年3月(申請月が1月から3月の時はその年の3月)までの期間が対象。

学生等である期間は、法定免除は適用されますが、全額申請免除、一部申請免除および国民年金保険料の納付猶予規定は適用されません。

学生納付特例期間と年金額

学生納付特例期間は老齢基礎年金の額に反映されず、受給資格期間のみ考慮されます。

この期間中に、傷病の初診日がある時や死亡した時も、障害基礎年金または遺族基礎年金の対象になります。

産前産後の国民年金保険料の免除について

産前産後の国民年金保険料免除の要件

国民年金の第1号被保険者が出産する場合において、出産予定日(出産日以後に届出が行われたときは出産日)の前月(多胎妊娠の時は3月前)から出産予定月の翌々月までの期間にかかる国民年金保険料の全額が免除されます。

産前産後の国民年金保険料免除は、本人、世帯主または配偶者の所得にかかわらず適用され、法定免除、申請免除、学生納付特例および国民年金保険料の納付猶予より優先されます。

出産とは、妊娠85日以上の出産(死産、流産、早産および人工妊娠中絶を含む)をいう。

産前産後の国民年金保険料免除の期間

産前産後の国民年金保険料免除の期間の各月は、保険料納付済期間に算入されます。

産前産後の国民年金保険料免除の期間は、付加保険料の納付、または国民年金基金への加入が可能です。

また、産前産後の国民年金保険料免除の期間にかかる前納保険料は還付されます。

国民年金保険料の追納について

国民年金保険料の追納ができる場合

免除された国民年金保険料は、10年以内であれば納付することができます。

追納した期間の保険料納付済期間として扱われます。

老齢基礎年金の受給権者は追納できません。

国民年金の被保険者期間について

国民年金の被保険者期間の計算について

国民年金の被保険者期間の計算

原則

国民年金の被保険者期間は月単位で計算します。

被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した月の前月までの期間が被保険者期間に算入されます。

同月得喪の場合

国民年金の被保険者がその資格を取得した月に喪失した場合は、その月は1ヶ月の被保険者期間に算入されます。

但し、資格を喪失した月に、さらに資格を取得したときは、後の資格取得の期間を1ヶ月として被保険者期間に算入されます。

被保険者期間が複数ある場合

国民年金の被保険者が資格を喪失した後に、再び資格を取得した場合、その人の被保険者期間は、前後の被保険者期間を合わせた期間として参入されます。

被保険者の種別変更について

国民年金の被保険者の種別ごとに被保険者期間を計算する時は、変更があった月は変更後の種別の被保険者であった月とみなされます。

また、同月内に2回以上被保険者の種別の変更があった時は、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなされます。

老齢基礎年金について

老齢基礎年金を受給するには、10年の受給資格期間が必要

老齢基礎年金の要件について

老齢基礎年金は65歳から支給される年金。

老齢基礎年金の支給要件

老齢基礎年金は次の1〜3のすべてを満たした時に支給されます。

- 保険料納付済期間または保険料免除期間を有すること。

- 65歳に達したこと。

- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。

(保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が10年以上あること)

65歳に達した日後に要件を満たす場合

65歳に達した日において、受給資格期間が10年に満たなかった人が、65歳に達した日以後に被保険者期間を有し、それによって支給要件を満たした時は、その時点から老齢基礎年金が支給されます。

老齢基礎年金の失権

老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときに消滅します。

保険料納付済期間と免除期間

保険料納付済期間

老齢基礎年金の受給に必要な加入期間には、国民年金保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間があります。

老齢基礎年金の受給資格を確認する時には、次の1〜3の期間を合算した期間を保険料納付済期間として取り扱います。

- 第1号被保険者

国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての期間のうち、国民年金保険料を納付した期間は保険料納付済期間となります。

また、国民年金の第1号被保険者の期間のうち、産前産後の国民年金保険料免除の期間も保険料納付済期間期間です。

第1号被保険者とみなされた期間(昭和61年3月以前の旧国民年金の被保険者、任意加入被保険者の期間)を含みます。 - 第2号被保険者

国民年金の第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳以上60歳未満の期間は保険料納付済期間となります。

昭和36年4月から昭和61年3月までの厚生年金、船員保険の被保険者、共済組合の組合員等の期間のうち、20歳以上60歳未満の期間も含みます。 - 第3号被保険者

国民年金の第3号被保険者としての被保険者期間は保険料納付済期間となります。

保険料免除期間

老齢基礎年金における保険料免除期間とは、保険料全額免除期間と保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間および保険料4分の1免除期間を合算した期間をいいます。

保険料全額免除期間

保険料全額免除期間は、次の期間のことをいいます。

- 第1号被保険者としての被保険者期間のうち、国民年金保険料の全額免除(法定免除、全額申請免除、学生納付特例および保険料納付猶予)を受けた期間。

- 昭和61年4月1日前の旧国民年金の被保険者期間のうち国民年金保険料の免除を受けた期間

学生納付特例期間および保険料納付猶予期間は、老齢基礎年金の年金額には反映されません。

保険料一部免除期間

保険料4分の3免除期間

保険料4分の3免除期間は、第1号被保険者としての被保険者期間であって、保険料4分の3免除の規定によって、国民年金保険料の4分の3免除の規定によって、国民年金保険料の4分の3の額の納付を要しないとされた期間をいいます。

尚、納付すべき残りの4分の1の額が納付された時に限り、4分の3免除期間と認められ、納付しなかった時は未納期間となります。

保険料半額免除期間

保険料半額免除期間は、第1号被保険者としての被保険者期間であって、保険料半額免除の規定によって、国民年金保険料の半額の納付を要しないものとされた期間をいいます。

尚、納付すべき残りの半額が納付された時に限り、半額免除期間と認められ、納付しなかった時は未納期間となります。

保険料4分の1免除期間

保険料4分の1免除期間は、第1号被保険者としての被保険者期間であって、保険料4分の1免除の規定によって、国民年金保険料の4分の1額の納付を要しないものとされた期間をいいます。

尚、納付すべき残りの4分の3が納付された時に限り、4分の1免除期間と認められ、納付しなかった時は未納期間となります。

免除された期間について、追納により国民年金保険料を納付した期間は、保険料納付済期間となります。

合算対象期間について

合算対象期間の目的

合算対象期間は、老齢基礎年金の年金額には反映せれませんが、老齢基礎年金を受給するために必要される受給資格期間には算入される期間です。

この期間の特例は、大正15年4月2日以後に生まれた人で、特定の要件を満たす人に適用されます。

合算対象期間は、「年金権の確保」※1を目的とするものと、「公平性を確保」※2する目的のものがあります。

※1 「年金権の確保」

合算対象期間の仕組みを導入しているのは、「年金権の確保」を目的としており、合算対象期間の大半はこの観点から設けられれいる。

※2 「公平性の確保」

「公平性の確保を目的とした合算対象期間」として、老齢基礎年金の年金額の計算の基礎となる期間を公平に統一する観点から、被用者年金制度の加入期間の一部が合算対象期間とされています。

合算対象期間が算入される期間

合算対象期間は、老齢基礎年金、老齢厚生年金、遺族基礎年金および遺族厚生年金の受給資格期間に限って参入されます。

障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金の保険料納付要件の計算時には考慮されません。

| 老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格期間 | 老齢基礎年金・ 老齢厚生年金の年金額 | 障害給付・遺族給付 保険料納付要件 | |

| 保険料免除期間 | 算入する | 算入する | 算入する |

| 学生納付特例・ 保険料納付猶予 | 算入する | 算入しない | 算入する |

| 合算対象期間 | 算入する | 算入しない | 算入しない |

主な合算対象期間

主な合算対象期間は、次のとおりです。

| 公的年金制度に加入していなかった期間等 |

| 昭和36年4月1日以後の期間であって、かつ、20歳以上60歳未満の公的年金制度に加入していなかった期間等 ◾️対象者 ①任意加入できるが任意加入しなかった人 ②任意脱退の承認を受けた人 ③昭和55年3月31日までの国会議員 ④昭和61年4月1日前の在外邦人 ⑤昭和56年12月31日までの国内居住の外国人 ⑥外国在住者であった人で、日本に帰化、永住許可を受けた人 |

| 被用者年金制度の被保険者(組合員、加入員)であった期間 |

| ①昭和36年4月1日前の通算対象期間 ②20歳未満の期間 ③60歳以後の期間 ④昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間・保険料免除期間を有する人が、 昭和61年4月1日前に脱退手当金・退職一時金を受けた場合のその計算の基礎となった 期間のうち、昭和36年4月1日以後の期間 ⑤昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に通算対象期間を有しない人が、 昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間、保険料免除期間を有することとなった時の、 厚生年金の被保険者期間のうち昭和36年4月1日前の期間 ⑥昭和6年4月2日以後に生まれた人に支給される退職年金・減額退職年金の年金額の 基礎となった期間のうち、昭和36年4月1日以後の期間 |

合算対象期間(在外邦人、配偶者、学生、外国人)

海外在住の日本人

日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた人であって、国民年金に任意加入できた期間などのうち、国民年金の被保険者とならなかった昭和36年4月1日以後の20歳以上60歳未満の期間は合算対象期間となります。

昭和61年4月1日前の在外邦人は国民年金に任意加入することができなかった(適用除外期間)ため、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの20歳以上60歳未満の期間は、合算対象期間となります。

昭和61年4月1日以後、在外邦人が任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間も合算対象期間となります。

被用者年金制度の加入者の配偶者

厚生年金や船員保険の被保険者および共済組合の組合員等の配偶者で20歳以上60歳未満の人について、国民年金に任意加入できる期間のうち、任意加入しなかった昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間が合算対象期間となります。

昭和61年4月1日以後、第2号被保険者の被扶養配偶者に該当する人は、第3号被保険者になります。

学生

学生について、昭和36年4月1日から平成3年3月31日までの間の任意加入しなかった20歳以上60歳未満の昼間部の学生の期間は合算対象期間となります。

学生は、平成3年4月1日から国民年金が強制適用されています。

外国人

外国人について、昭和36年5月1日以後、20歳以上65歳未満の間に日本国籍を取得した人、または永住許可を受けた人についての次の期間は合算対象期間です。

- 日本国内に住所を有していた期間のうち、適用除外とされていた昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの20歳以上60歳未満の期間

- 日本国内に住所を有していなかった期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日等の前日までの20歳以上60歳未満の期間

昭和56年12月31日までは、日本に居住する外国人は、国民年金に加入できなかった。

合算対象期間(老齢給付等受給権者、国会議員、任意加入未納)

被用者年金各法の老齢、退職給付等の受給権者等

被用者年金制度等から年金を支給される老齢(退職)年金受給権者について、国民年金に任意加入できる期間のうち、任意加入しなかった昭和36年4月1日以後昭和61年3月31日までの20歳以上60歳未満の期間は合算対象期間になります。

次の人が該当します。

- 被用者年金各法の老齢(退職)年金の受給権者と配偶者

- 被用者年金各法の老齢(退職)年金受給資格期間を満たした人と配偶者

- 被用者年金各法の障害年金受給権者と配偶者

- 被用者年金各法の遺族年金受給権者

昭和61年4月以後に国民年金の任意加入扱いとなるのは、上記のうち、被用者年金各法の老齢(退職)年金の受給権者に限られる。

国会議員

国会議員であった期間(60歳未満の期間に限る)のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は合算対象期間となります。

任意加入未納期間

国民年金に任意加入していた期間のうち、保険料を納付しなかった期間は、合算対象期間となります。

- 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの任意加入未納期間

- 昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの任意加入未納期間(学生に限る)

- 昭和61年4月1日以後における任意加入未納期間(学生除く)

合算対象期間(脱退手当金、任意脱退)

脱退手当金を受けた人

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間のうち、昭和61年4月1日前に、厚生年金・船員保険の脱退手当金を受けた期間は、合算対象期間となります。

但し、合算対象期間となるのは、昭和61年4月1日以後65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間または保険料免除期間を有する人に限られます。

任意脱退した人

国民年金の任意脱退に関する承認を受けて国民年金の被保険者とならなかった期間は、合算対象期間となります。

合算対象期間(被用者年金制度の加入期間)

被用者年金制度の加入期間

被用者年金制度の加入期間(厚生年金の被保険者、船員保険の被保険者および共済組合の組合員等)については、20歳未満と60歳以上の期間は、公平性確保を目的に、合算対象期間となります。

- 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間で、厚生年金の被保険者等であった期間のうち、20歳未満および60歳以上の期間

- 昭和61年4月1日以後の期間で、厚生年金の被保険者等であった期間のうち、20歳未満および60歳以上の期間

「老齢基礎年金」の額について

今年度の老齢基礎年金の額

令和7年度の老齢基礎年金の額は816,000円(昭和31年4月1日以前生まれの人は813,700円)

40年間(480月)の被保険者期間をすべて保険料納付済期間であった場合に支給される年金額です。

保険料納付済期間が40年(480月)に満たないときは、満額から、不足する期間相当分が減額された年金額が支給されます。

老齢基礎年金額の計算方法

保険料納付済期間が40年(480月)に満たない時の老齢基礎年金の額は、次の計算式によって計算されます。

(1円未満は四捨五入)

老齢基礎年金=

その年の老齢基礎年金額×{(保険料納付済期間+保険料免除期間×一定割合)/480月}

保険料免除月数の一定割合

老齢基礎年金の計算に使用する「一定割合」は以下の通りです。

| 1/4免除 | 半額免除 | 3/4免除 | 全額免除 | |

| 平成21年3月以前の期間 | 6分の5 | 3分の2 | 2分の1 | 3分の1 |

| 平成21年4月以後の期間 | 8分の7 | 4分の3 | 8分の5 | 2分の1 |

・学生納付特例および保険料納付猶予期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に参入されますが、

老齢基礎年金額の計算には算入されません。

・老齢基礎年金には、配偶者および子を対象とした加算額がありません。

・付加保険料を納めた人は、200円×付加保険料納付済月数が付加年金として加算されます。

・要件を満たせば、振替加算が加算されます。

「付加年金」について

付加年金の仕組みについて

付加年金は、付加保険料を納付した期間がある人が、老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されます。

付加保険料を納付できるのは、国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者含む)です。

毎月の保険料に付加保険料(毎月400円)を支払い、付加保険料を納付した月数に応じて付加年金が支給されます。

付加年金の額について

付加年金は、200円に付加保険料の納付済期間の月数を乗じて得た額です。

付加年金額には、改定率は適用されません。

付加年金=200円×付加保険料の納付済期間の月数

付加年金は、老齢基礎年金と併せて支給され、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金とは併給されません。

老齢基礎年金の支給の繰上げを行ったとき

付加年金は、老齢基礎年金と併せて支給されるので、老齢基礎年金の支給の繰上げを行ったときは、付加年金も同時に繰り上げられ、老齢基礎年金と同じ割合で減額された額が支給されます。

老齢基礎年金の支給繰下げを行なったとき

老齢基礎年金の支給繰下げを行う時は、付加年金の支給も同時に繰下げられ、老齢基礎年金と同じ割合で増額された額が支給されます。

支給停止と失権

付加年金の支給停止および失権については、老齢基礎年金と同様に取り扱われます。

振替加算について

振替加算の加算要件

大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた老齢基礎年金の受給権者が、65歳に達した日において、特定の要件を満たす配偶者※によって生計を維持されていた時は、その年金額に振替加算が加算されます。

※特定の要件を満たす配偶者

①老齢厚生年金または退職共済年金の受給権者で、その計算の基礎となる

被保険者期間が240月以上ある人

②障害等級1級または2級の障害厚生年金または障害共済年金の受給権者

2以上の種別の被保険者期間を有するとき

配偶者の要件の「老齢基礎年金または退職共済年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上」について、2以上の種別の被保険者期間を合算した期間が240月以上ある時は、この要件を満たし振替加算が行われます。

振替加算の額

振替加算の額は、224,700円の改定率に乗じて得た額に老齢基礎年金の受給権者の生年月日に応じて定められた率を乗じて得た額です。

振替加算相当額の老齢基礎年金について

保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例および保険料納付猶予の期間を除く)を全く有していない人であっても、合算対象期間と保険料免除期間(学生納付特例および保険料納付猶予期間に限る)とを合算した期間が10年以上あり、かつ、振替加算の加算要件を満たしていれば、振替加算に相当する額の老齢基礎年金が支給されます。

老齢基礎年金の「支給繰上げ」したときの振替加算

老齢基礎年金の支給繰上げを行った時は、振替加算は繰上げて支給されず、65歳到達後に加算されます。

尚、振替加算は減額されません。

老齢基礎年金の「支給繰下げ」したときの振替加算

老齢基礎年金の支給繰下げを行った時は、振替加算は65歳から支給されず、老齢基礎年金と同時に支給が開始されます。

尚、振替加算の増額されません。

配偶者が繰下げ待機中のときの振替加算

老齢厚生年金(被保険者期間が240月以上、または厚生年金の中高齢者の特例に該当するとき)の繰下げ待機をしている時は、加給年金額の対象配偶者がいても、その支給は停止されます。

加給年金額の支給が停止されている期間中にその配偶者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、要件を満たせば振替加算が支給されます。

配偶者が在職支給停止中のときの振替加算

在職中に老齢厚生年金(被保険者期間が240月以上、または厚生年金の中高齢者の特例に該当するとき)を受給する権利があるものの、報酬が高いために全額支給停止になっている場合は、加給年金は支給停止されます。

その配偶者が老齢基礎年金の受給権を取得した時は、その時点から振替加算が支給されます。

振替加算が行われないとき(振替加算の支給調整)

老齢年金の受給権者が次に該当する場合は、振替加算は加算されません。

- 240月以上の被保険者期間があるとき

老齢基礎年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金または退職共済年金(計算の基礎となる被保険者期間等の月数が240月以上、または厚生年金の中高齢者の特例に該当するとき)等を受けることができるときは、振替加算は行われません。 - 離婚時みなし被保険者期間を含めて240月以上あるとき

離婚時みなし被保険者期間や被扶養配偶者みなし被保険者期間を含めて老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上あるときは、65歳に到達しても振替加算は行われません。

また、振替加算の受給中に離婚し、離婚による年金分割により240月以上の老齢厚生年金を受けることができる時にも振替加算は行われません。 - 収入が多い時

老齢基礎年金の受給権者取得時に年収850万円以上を将来にわたって有すると認められる場合、生計維持要件を満たさないため、振替加算は行われません。

生計維持要件は加給年金額と同様。

振替加算が支給停止されるとき

老齢基礎年金の受給権者が、障害基礎年金、障害厚生年金または障害共済年金等の支給を受けることができる時は、その間、振替加算の支給は停止されます。

但し、障害基礎年金等が障害等級不該当などにより全額支給停止されている時は振替加算の支給は解除されます。

老齢基礎年金の受給権者が240月以上の厚生年金の被保険者期間に基づく老齢厚生年金を受けるときは、振替加算の受給権を取得しません。

しかし、障害基礎年金等を受けることができる時は、振替加算の受給権を取得した上で支給停止されます。(障害の程度が軽快する可能性があるため)

老齢基礎年金の繰上げ

老齢基礎年金の支給繰上げの要件

老齢基礎年金は通常65歳から支給されますが、60歳から65歳になるまでの間に支給時期を早めることも可能で、繰上げといいます。

この支給の繰り上げは、60歳以上65歳未満の人で受給資格期間を満たしている人(任意加入被保険者を除く)が対象で、支給繰り上げを行なった時は、請求をした時点に応じて年金が減額され、減額率は一生変わりません。

支給の開始時期

老齢基礎年金の支給繰り上げを行った時は、その請求日に受給権を取得し、受給権を取得した日の属する月の翌月から支給が開始されます。

付加年金の繰上げ

付加年金は老齢基礎年金と併せて支給されるため、老齢基礎年金の支給の繰上げを行うと、付加年金の支給も同時に繰り上げられ、老齢基礎年金と同じ割合で減額されます。

老齢厚生年金と同時請求

老齢基礎年金の支給繰上げを行うときは、老齢厚生年金の支給繰上げも同時に行う必要があります。

繰上げ支給の老齢基礎年金の額

昭和16年4月2日以後に生まれた人の支給繰上げ

繰上げ支給の老齢基礎年金の額は、65歳から支給されるべき年金額から、その年金に額に減額率を乗じて得た額を減じた額です。

減額率は、支給繰上げの請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数に0.4%(昭和37年4月1日以前生まれの人は0.5%)を乗じて得た額です。

減額率=支給繰上げした月から65歳到達日の前月までの月数×0.4%

(昭和37年4月1日以前生まれの人は0.5%)

昭和16年4月1日以前に生まれた人の支給繰上げ

年齢に基づき、年単位で定められた減額率により減額されます。

| 繰上げ減額率(%) | 原則 | |||||

| 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | |

| 0月〜11月 | 42 | 35 | 28 | 20 | 11 | 減額なし |

老齢基礎年金の繰下げ

老齢基礎年金の受給権を有する人であって、66歳に達する前に老齢基礎年金の請求をしていない人は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができます。

繰下げる期間に応じて年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。

支給繰下げが可能な年齢は、原則として66歳から75歳までです。

昭和27年4月1日以前に生まれた人は70歳までです。

65歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した人は、昭和27年4月1日以前に生まれた人であっても75歳まで支給繰下げが可能な場合があります。

法施行日の前日(令和4年3月31日)において、老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していないとき(老齢基礎年金の受給権取得日が平成29年4月1日以後の人)です。

老齢基礎年金の支給繰下げの要件

老齢基礎年金の受給権のある人が、支給繰下げの申出を行うためには、次の1〜3の全てに該当する必要があります。

- 66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していないこと。

- 65歳に達した時点で、次の他の年金の受給権者でないこと。

- 国民年金法による他の年金給付(付加年金を除く)

- 厚生年金保険法による保険給付(老齢支給事由とするものを除く)

- 65歳から66歳になるまでの間に前記2のいずれかの年金給付受給権者となっていないこと。

65歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した人は、その受給権取得日から1年以内に老齢基礎年金の請求を請求をしていなければ、支給繰下げの申出をすることができます。

但し、受給権取得日時点または受給権取得日から1年を経過した日までの間に他の年金受給権者であったときは申出することができません。

支給開始の時期

支給繰下げの申出をした人に対する老齢基礎年金の支給は、支給繰下げの申出があった月の翌月から開始されます。

付加年金の繰下げ

付加年金は老齢基礎年金と併せて支給されます。

老齢基礎年金の支給繰下げが行われたときは、付加年金の支給も同時に繰下げられ、老齢基礎年金と同じ割合で増額されます。

繰下げ支給の老齢基礎年金の額

支給繰下げした時の老齢基礎年金の額は、老齢基礎年金の受給権を取得した当時に支払われる年金額に増額率を乗じて得た額を加算した額です。

増額率は、受給権を取得した日の属する月から支給繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数に0.7を乗じて得た率です。

※月数の上限

・昭和27年4月2日以後生まれ:120月

・昭和27年4月1日以前生まれ:60月

※65歳から受け取る年金の受給を繰り下げた場合の計算式

繰下げ加算額=65歳時点の老齢基礎年金額 ×(0.7×繰り下げた月数)

「障害基礎年金」について

国民年金に加入していた人が、病気やけがで一定の障害状態になった場合に支給される年金。

障害基礎年金の初診日の要件

障害基礎年金の3要件

障害基礎年金は、初診日の要件、保険料納付要件、障害認定日要件のすべてを満たすときに支給されます。

障害基礎年金の初診日の要件

障害基礎年金の受給には、初診日において次の1又は2に該当することが要件です。

- 国民年金の被保険者であること。

- 国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であること。

初診日:その傷病(病気や怪我)ではじめて医師又は歯科医師の診療を受けた日

65歳以降の初診日の場合

65歳以上の人が障害基礎年金の受給権を取得するには、初診日に国民年金の被保険者であることが要件となります。

このため、例えば、66歳の時に初診日がある場合は、初診日の時点で厚生年金の被保険者(国民年金第2号被保険者)でなければ、障害基礎年金の受給資格はありません。

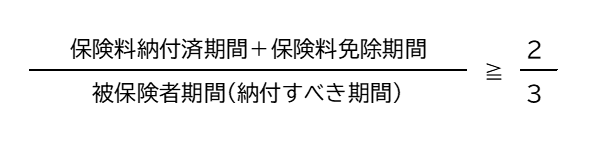

障害基礎年金の保険料納付要件(3分の2要件)

基本の要件(3分2要件)

障害基礎年金を受給するには、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある時は、その被保険者期間にかかる保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、該当する被保険者期間の3分の2以上であることが必要です。

3分の2要件の計算方法

◆合算対象期間は被保険者期間に含めません。

◆全額免除期間(申請免除、学生納付特例、納付猶予期間)を有する時は、

申請日が初診日前である時に、保険料免除期間にカウントされます。

◆一部申請免除期間を有する時は、免除期間分以外の納付年月日が

初診日前である時に、保険料免除期間にカウントされます。

平成3年4月30日以前に初診日がある時は、保険料納付要件の「初診日の前々月」の基準を「初診日がある月前の直前の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月」の基準にして保険料納付要件が判断されます。

障害基礎年金の保険料納付要件(直近1年要件)

令和8年4月1日前の初診日は特例的な要件が適用されます。

特例の要件(直近1年要件)

初診日が令和8年4月1日前である時は、3分の2要件に該当しない場合でも、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料納付済期間および保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ、保険料納付要件を満たすものとされます。

(直近1年間に保険料の未納がなければ保険料納付要件を満たす。)

初診日において65歳未満の人に限られます。

初診日に被保険者であるとき

直近1年要件において、初診日に被保険者であるときと被保険者でない時の扱いは異なります。

初診日に被保険者である人には、国民年金の強制加入被保険者と任意加入被保険者が該当します。

20歳から60歳までの間に初診日がある時

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の全ての人はが国民年金に加入しているため、この間に初診日があれば、初診日の属する月の前々月までの1年間に基づいて保険料納付要件が判断されます。

直近1年間に未加入期間がある時

60歳以降に任意加入被保険者や厚生年金の被保険者となり、その間に初診日がある時は、初診日の属する月の前々月までの1年間に基づいて保険料納付要件が判断されます。

この場合、60歳前に未納期間があっても、直近の1年間に未納がなければ保険料納付要件を満たします。(直近の1年間に未納期間がなければ要件を満たします。)

初診日に被保険者でなかった時

初診日に被保険者でなかった人にかかる保険料納付要件の判断は、初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間にかかる月までの1年間で判断されます。

対象は、国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であることの要件に該当する人です。

障害基礎年金の保険料納付要件が不要の時

保険料を納付すべき期間がなければ、保険料納付要件は不問になります。

保険料を納付すべき期間

初診日の属する月の前々月までに国民年金の保険料を納付しなければならない期間がある時は、初診日の前日時点で保険料納付要件を満たす必要があります。

初診日の属する月の前々月までに国民年金の保険料を納付しなければならない期間がない時は、保険料納付要件の適用はありません。

(20歳前に初診日がある場合、20歳前には国民年金の保険料の納付義務はない)

障害基礎年金の障害認定日の要件

障害認定日に一定の障害状態にあることが要件のひとつです。

障害基礎年金の障害状態の要件

障害基礎年金を受給するためには、障害認定日に障害等級(1級又は2級)に該当する程度の障害の状態にあることが要件です。

障害の程度1級

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。

身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

障害の程度2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。

例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

障害認定日

障害認定日とは、障害の程度の認定を行う日のことです。

障害の原因となった傷病の初診日から1年6月を経過した日、又はその期間内に傷病が治った場合は治った日※です。

初診日に20歳未満であった人については、障害認定日以後20歳に達した日、障害認定日が20歳に達した時は障害認定日の障害状態が確認されます。

※傷病の治った日

症状が固定し、これ以上治療の効果が期待できない状態に至った日

障害認定日に障害の状態にない時

障害認定日に障害等級の1級または2級に該当する障害状態になかった人が、その後65歳に達する日の前日までの間に障害等級1級又は2級に該当する障害の状態になった時は、65歳に達する日の前日までに障害基礎年金の支給を請求することができる。

請求があった日の属する月の翌月から支給される。

事後重症による障害基礎年金という。

障害基礎年金の額

◆1級の障害基礎年金の額(令和7年度)

| 昭和31年4月2日以後生まれ | 1,039,625円 + 子の加算額※ |

| 昭和31年4月1日以前生まれ | 1,036,625円 + 子の加算額※ |

◆2級の障害基礎年金の額(令和7年度)

| 昭和31年4月2日以後生まれ | 831,700円 + 子の加算額※ |

| 昭和31年4月1日以前生まれ | 829,300円 + 子の加算額※ |

※子の加算額(令和7年度)

| 第1子・第2子 | 1人につき239,300円 |

| 第3子以降 | 1人につき79,800円 |

子の加算額は生計を維持されている子がいるときに加算されます。

なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

子の加算額

増額改定される時

受給権を取得した日後に生計を維持する子を新たに有した時は、有した月の翌月から改定されます。

障害基礎年金の子の加算額の対象の子が、18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した後に障害等級1級又は2級に該当する障害の状態になったときは、子が20歳になるまで子の加算額が加算される。

減額改定される時

子の加算額の対象の子が次のいずれかに該当した時は、該当した月の翌月から改定されます。

- 死亡したとき

- 生計維持関係がなくなったとき

- 婚姻したとき

- 養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき

- 養子が離縁して受給権者の子でなくなったとき

- 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき

(但し、1級又は2級の障害の状態にある時を除く) - 18歳に達した日以後の最初の3月31日以後に、1級又は2級の障害の状態に該当しなくなったとき

- 20歳に達したとき

20歳前傷病の障害基礎年金の要件

20歳前に初診日がある時は「20歳前傷病の障害基礎年金」の対象です。

20歳前傷病による障害基礎年金の支給要件

20歳前の国民年金に加入する前に初診日がある傷病によって障害等級に該当した時は、20歳前傷病の障害基礎年金が支給されます。

障害認定日または20歳に達した日に障害状態にあるとき

疾病や負傷の初診日において20歳未満である人が、障害認定日以後に20歳に達した時は20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後である時はその障害認定日において、障害等級に該当する程度の状態にある時は、障害基礎年金が支給されます。

20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限

20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限が設けられています。

受給権者の所得に基づいて判断され、10月から翌年9月までの年金が支給額が調整されます。

(令和7年10月1日以降は以下の通りです。)

| 前年所得額 | 支給状況 |

| 4,794,000円超 | 全額支給停止 |

| 3,761,001円〜4,794,000円 | 半額支給 |

| 3,761,000円以下 | 全額支給 |

扶養親族による加算

扶養親族がいるときの所得制限は、1人につき以下の額が加算されます。

・扶養親族:38万円

・老人控除対象配偶者又は老人扶養親族:48万円

・特定扶養親族(19歳未満):63万円

「遺族基礎年金」について

遺族基礎年金は国民年金に加入中の人が死亡したときなどに支給される。

遺族基礎年金の要件

遺族基礎年金の支給要件

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者又は被保険者であった人が死亡した時に、その人の配偶者又は子に支給されます。

なお、死亡した人が、次の1~4のいずれかの死亡事由に該当していることが必要です。

- 国民年金の被保険者が死亡したとき

- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所のある人が死亡したとき

- 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき

(保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合わせた期間が原則として25年以上あること) - 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき

(保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合わせた期間が原則として25年以上あること)

上記1と2は死亡日前において、国民年金の保険料納めるべき期間がある時は、保険料納付要件を満たす必要があります。

遺族基礎年金の保険料納付要件

基本の要件(3分の2要件)

遺族基礎年金の要件には、死亡した人に関して保険料納付要件が必要な時があります。

死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間がある時は、その被保険者期間にかかる保険料納付済期間と保険料免除期間を合算したした期間が、該当する被保険者期間の3分の2以上必要です。

直近1年要件

令和8年4月1日前に死亡した時の遺族基礎年金の保険料の納付要件は緩和されており、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がない時は、3分の2要件に該当しない場合であっても、保険料納付要件を満たすものとされています。

(直近1年間に保険料の未納ががなければ、保険料納付要件を満たす。)

死亡日の前日において65歳未満の人に限られます。

死亡日に被保険者のとき

直近1年間の保険料納付状況について、死亡日に被保険者の時は死亡日の属する月の前々月までの1年間の状況で判断されます。

対象は、国民年金の強制被保険者、任意加入被保険者です。

20歳から60歳までの間に死亡した時は、一般的には継続して国民年金の被保険者である為、死亡日の前々月までの1年間に未納がないかが判断基準になります。

60歳以降に任意加入被保険者や厚生年金の被保険者になり、その期間中に死亡した時は、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間の保険料状況に基づいて判断されます。

死亡日に被保険者でなかったとき

死亡日に被保険者でなかった人は、死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係わる月までの1年間で判断されます。

遺族基礎年金の遺族

遺族基礎年金を受給できる遺族は子のある配偶者か子に限られる

遺族基礎年金の遺族の要件

遺族基礎年金を受ける資格のある遺族は、被保険者又は被保険者であった人の死亡の当時、その人によって生計を維持されていた配偶者又は子に限られます。

配偶者の要件

遺族基礎年金を受給できる配偶者は、次のすべての要件を満たす人です。

- 被保険者又は被保険者であった人の配偶者であること。

(事実上婚姻関係にある配偶者を含む) - 被保険者又は被保険者であった人の死亡の当時、その人によって生計を維持されていたこと。

- 下記の子の要件に該当する子と生計を同じくしていること。

子のない配偶者には遺族基礎年金は支給されません。

夫の死亡の当時に妊娠中の妻がいて、その後に子が生まれたときは、子が生まれた時点で遺族基礎年金の受給要件を満たします。

子の要件

遺族基礎年金を受給できる子は、次のすべての要件を満たす人です。

- 被保険者又は被保険者であった人の子であること。

- 被保険者又は被保険者であった人の死亡の当時、その人によって生計を維持されていたこと。

- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、または20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にあり、現に婚姻していないこと。

再婚時に相手の連れ子は、その子が届出をされた養子であれば、死亡した人の子とされます。

被保険者等の死亡の当時に胎児であった子は、出生時に遺族である子とされます。認知された子も含まれます。

その効力は遡ります。

事実上の親子関係は対象外です。

行方不明による遺族基礎年金

遺族基礎年金は家族が死亡した時に支給されますが、死亡には民法上の失踪宣告に該当するものも含みます。

行方不明のときは、その人が死亡した日と推定される日、または法律上死亡したとみなされる日に遺族基礎年金の受給権を取得します。

保険料納付要件はや生計維持関係は、行方不明になった当時の状況で判断されます。

遺族基礎年金の遺族の生計維持要件

生計維持要件

遺族の要件の一つが、被保険者又は被保険者であった人の死亡の当時、その人によって生計を維持されていたことです。

生計同一関係の認定(生計同一要件)

遺族が配偶者又は子であるときの、生計同一関係の認定にあたっては、次のいずれかに該当する場合に認定されます。

- 住民票上同一世帯に属しているとき

- 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき

- 住所が住民票上異なるが、次のいずれかに該当するとき

- 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を1つにしていると認められるとき

- 単身赴任、就学または病気療養等のやむを得ない事情により住所が住民票上異なるが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を1つにすると認められるとき

- 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること

- 定期的に音信、訪問が行われていること

遺族基礎年金の額

遺族基礎年金の額は、子の人数によって決まります。

配偶者に支給される遺族基礎年金の額

子のある配偶者に支給される額は以下の通りです。

遺族基礎年金の額=基本年金額+子の人数に応じた加算額

令和7年度の基本年金額は、831,700円(昭和31年4月2日以後生まれ)

(昭和31年4月1日以前生まれは、829,300円)

子の加算額

◆ 1人目及び2人目の子の加算額:各239,000円

◆ 3人目以降の子の加算額:各79,800円

子に支給される遺族基礎年金の額

子に支給される額は以下の通りです。

遺族基礎年金の額=基本年金額+子の人数に応じた加算額

令和7年度の基本年金額は、831,700円

◆ 子が2人の時は239,800円

◆ 3人以上の時は1人増えるごとに79,300円を加算します。

※子が一人の時は加算はなく、基本年金額のみ。

※子が2人以上いる場合は加算があり、子の人数で割った額が1人当たりの額。

遺族基礎年金の額の改定

配偶者が受給するとき

配偶者遺族基礎年金の支給を受けるためには、加算対象の子がいることが条件です

子が2人以上おり、1人を除いた残りの子が対象外となった場合には、加算額が変わり、その翌月から年金額が減額改定されます。

配偶者が遺族基礎年金の受給権取得時に胎児であった子が生まれた時は、子が生まれた月の翌月から年金額が増額されます。

生まれた子が1人目の子であるときは、出生時点で遺族基礎年金を受ける権利を取得します。

子が受給するとき

遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減があった時は、子の数に変更があった翌月から遺族基礎年金の額が改定されます。

遺族基礎年金の支給停止

労働基準法による遺族補償が行われるとき

労働基準法に基づく遺族補償を受けることができるときは、死亡日から6年間支給が停止されます。

子に対する遺族基礎年金の支給停止

次の(1)または(2)に該当するときに支給停止されます。

(1)配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき

夫または妻と子が共に遺族基礎年金を受給する権利を得た時、夫(父)若しくは妻(母)が受給権を有している間は、子に対する遺族基礎年金は支給停止されます。

配偶者が他の年金給付を受けることによって遺族基礎年金が支給停止されている時でも、子に対する遺族基礎年金の支給停止は解除されません。

(2)生計を同じくするその子の父もしくは母がいるとき

死亡者と子の生計維持関係が認められ、子が遺族基礎年金の受給権を得ることができたとしても、その子が父もしくは母と生計を同じくしているときは、遺族基礎年金は支給停止されます。

配偶者からの申出による支給停止

配偶者からの申出により、配偶者の遺族基礎年金の全額が支給停止となった時は、子に対する遺族基礎年金の支給停止が解除され、子に遺族基礎年金が支給されます。

所在不明による支給停止

遺族基礎年金の受給権者が1年以上所在不明の場合には、他の受給権者の申請に基づいて、その所在が明らかでなくなったときに遡って、年金の支給が停止されます。

配偶者からの申出や所在不明により、配偶者の遺族基礎年金支給停止される時は、子に対する支給停止は解除されるが、子が父又は母と生計を同じくしているときは、その期間中は子に対する遺族基礎年金の支給が引き続き停止されます。

遺族基礎年金の失権

配偶者と子の共通の遺族基礎年金の失権事由

受給権者(配偶者または子)が、次のいずれかに該当した時は失権します。

- 死亡したとき

- 婚姻したとき

- 養子になったとき(直系血族または直系姻族の養子を除く)

配偶者の遺族基礎年金の失権事由

すべての子が次のいずれかに該当した時は失権します。

- 死亡したとき

- 婚姻したとき

- 配偶者以外の養子となったとき

- 離縁によって死亡した父または母の子でなくなったとき

- 遺族基礎年金を受給する父または母と生計を同じくしなくなったとき

- 一定の年齢に達したとき

- 18歳到達後の最初の3月31日が終了したとき

- 障害等級1級または2級に該当する子が20歳に達したとき

- 障害等級1級または2級に該当する子が、18歳到達後の最初の3月31日以後に障害等級に該当しなくなったとき

子の遺族基礎年金の失権事由

子が次のいずれかに該当した時は失権します。

- 離縁によって死亡した人の子でなくなったとき

- 一定の年齢に達したとき

- 18歳到達後の最初の3月31日が終了したとき

- 障害等級1級または2級に該当する子が20歳に達したとき

- 障害等級1級または2級に該当する子が、18歳到達後の最初の3月31日以後に障害等級に該当しなくなったとき

参考資料等

この記事は、「公的年金の教科書(脇 美由紀 著 ビジネス教育出版社」を参考にして書きました。

この本をは年金制度について、非常に詳しく書かれています。

年金制度についてより詳しく知りたい方にはおすすめです。

厚生年金保険を含め、年金制度について詳しく知りたい方は、本書も参照してみてください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/474bc9b5.aae640e7.474bc9b6.8b0594b0/?me_id=1213310&item_id=21337779&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0961%2F9784828310961_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント