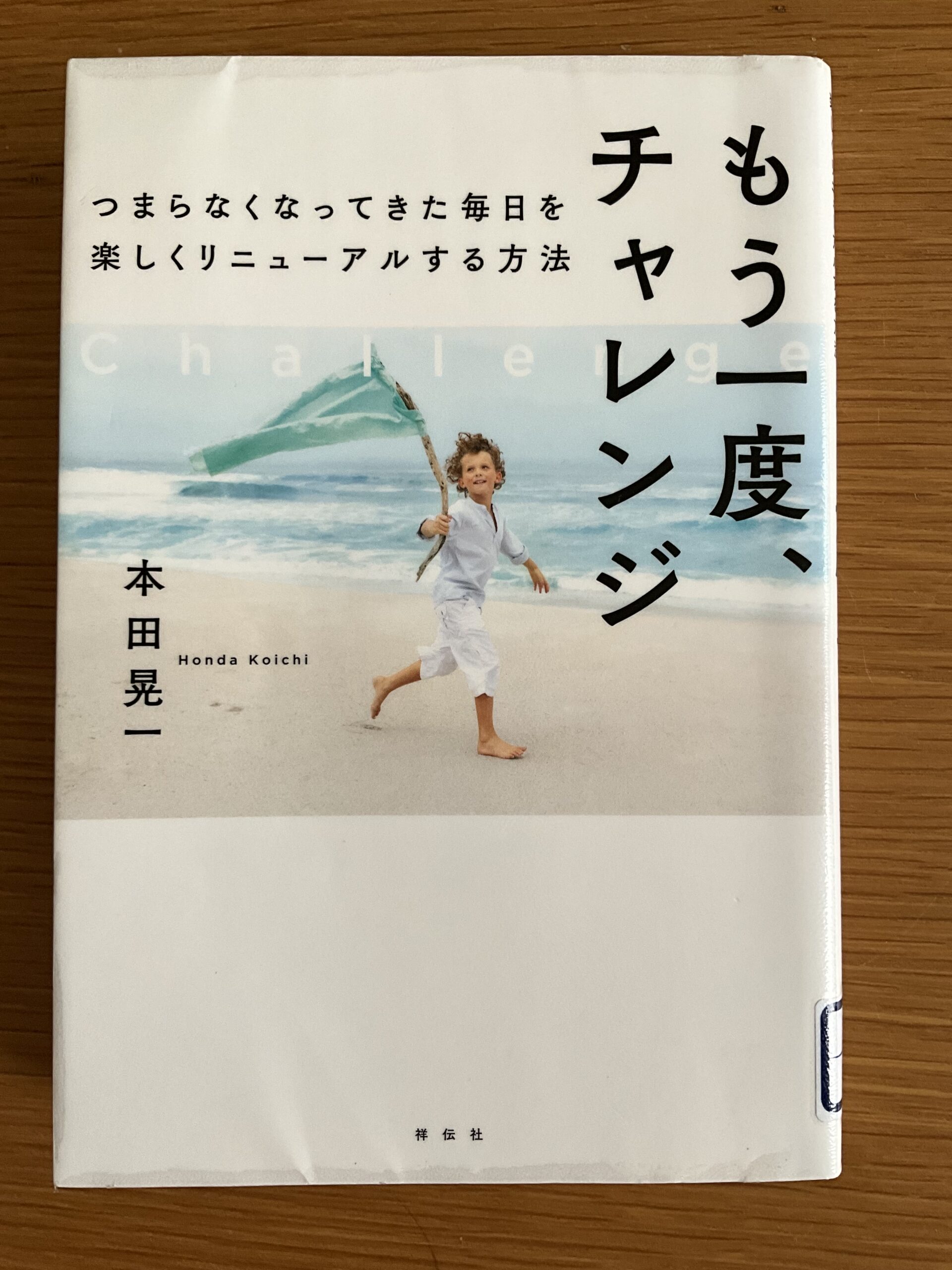

今回紹介する本は『「もう一度チャレンジ」-つまらくなってきた毎日を楽しくリニューアルする方法』(本田晃一著 祥伝社)」です。

本書は、以下の6部構成になっています

- 多くの人にチャレンジを踏みとどまらせる6つの妖怪(ブロック)

- 「チャレンジ」の初期設定を変えよう

- 居心地のいい「聖域」を抜け出してみよう

- チャレンジに追い風が吹く人間関係のコツ

- チャレンジを始めてみて、停滞を感じたら・・・

- チャレンジがうまくいく人に共通すること

1.多くの人にチャレンジを踏みとどまらせる6つの妖怪(ブロック)

「多くの人にチャレンジを踏みとどまらせる6つの妖怪(ブロック)」では、主に以下のことが述べられています。

- 多くの人にチャレンジを踏みとどまらせる以下の6つの妖怪がいる。

- ”あきらめ”妖怪

自分自身の中にある「今さら・・・」という気持ちを栄養に肥大化した妖怪- 特徴:

- 自分は若くないと思わせる。

- 浮かんだ理想のビジョンをしぼませる。

- あきらめ妖怪のささやきは、年齢を重ねていくほど、聞こえやすくなる傾向にある。

- 「今さら・・・」とチャレンジに尻込みするとき、そこにはあきらめに誘うこの妖怪がいる。

- 特徴:

- ”壮大な挑戦しか認めない”妖怪

会社を辞めたり、別世界に飛び込むなど、無鉄砲な行動に駆り立てたり、「そんなちっぽけなことは、チャレンジと言わなくない?やる意味ないよね?」とささやいたりして、自身の心の声や価値感を乱してくる妖怪。- 特徴:

- 大きなチャレンジ以外無意味だと思わせる。

- 大きなチャレンジが出来ない自分は無能だと感じさせる。

- 掲げた夢の大きさへの反比例として、いつの間にか自身の気持ちがどんよりしたらそこにはこの妖怪がいる。

- 特徴:

- ”自分ないがしろ”妖怪

周りの目をきにするばかりに最初から自主規制に入ってしまい、チャレンジできないようにする妖怪

「何もしないほうがいいよね」という気持ちに導く- 特徴:

- 自分[]

- よりも周りの目や世間体を優先させる。

- 損得勘定をして、自分の気持ちを無視した方向に誘導する。

- 特徴:

- ”お金の不安”妖怪

手持ちのお金が減っていくことを極度に嫌がらせるようにコントロールする妖怪- 特徴:

- お金にネガティブな感情を乗せる

- お金を縛りつけて、自由にチャレンジさせなくする。

- 特徴:

- ”失敗が怖い”妖怪

「失敗したら、人生終わっちゃう」と呪いの言葉を無意識下に刷り込んでくる妖怪- 特徴:

- 失敗は怖いものと刷り込んでくる。

- 失敗した場合、現実にはどうなるか冷静に考える力を奪う。

- 特徴:

- ”好きじゃないかも”妖怪

「面倒くさい感」を味あわせるとともに、「好き」に対する審査基準を上げて、「面倒くさいかも」「好きじゃないかも」と思わせる妖怪- 特徴:

- チャレンジの中で、面倒くさい感を味あわせてくる。

- やっぱりこれじゃないと思わせてチャレンジの意欲にフタをする。

- 特徴:

- ”あきらめ”妖怪

2.「チャレンジ」の初期設定を変えよう

『「チャレンジ」の初期設定を変えよう』では、主に以下のことが述べられています。

- 最初のチャレンジからハードなことはあまり考えない。

- 初期設定を整えて難易度を下げるところからスタートする。

- 何を手に入れたくて「もう一度、チャレンジ」を始めようと思ったのか、という点を見失わないことが大切。

- チャレンジしたからといって、必ず成功する保証はないので、物理的な成功や経済面だけに焦点を当てない。

- 最初は「金銭面や目に見える成果といった物理的なものにしない」

手に入れたい物理的な結果よりも、「それによってなりたい感情やメンタルの状態を意識してみる」 - チャレンジする目的の初期設定を感情面に置く。

- 社会的な成功や成果を目標にするのではなく、自分自身の喜びにフォーカスしてしまえば、究極、チャレンジに失敗というものが存在しなくなる。

- 楽しくやっていたチャレンジが継続されていくうちに、いつしか目に見える成果にもつながっていくこともある。

- 楽しいことを積み重ねた方がストレスなく、結果的に大きな成果が出ることもある。

- お金の不安には、自分がチャレンジしたらどのように変化して、でもどのくらいの月収が得られればなんとかなるかをできる限り具体的にしておく。

3.居心地のいい「聖域」を抜け出してみよう

『居心地のいい「聖域」を抜け出してみよう』では、主に以下のことが述べられています。

- 「聖域にいる勇者」から飛び出して、「村人A」になる勇気が必要。

- 「もう一度チャレンジ」とは、まったく別の世界で「村人A」としてリスタートすること。

但し、これまでの自分にとっての「聖域」はなくならないので、それを自覚して安心できるとアウェイに飛び出してみる勇気が出てくる。 - これまでの「聖域」で培ったものが、アウェイの場で生きることもある。

4.チャレンジに追い風が吹く人間関係のコツ

「チャレンジに追い風が吹く人間関係のコツ」では、主に以下のことが述べられています。

- 人を介してチャレンジを掴む。

- 人づきあいに疲れてしまった人は、回復の鍵は「自分を尊重してくれない人」とは付き合わないと決める。

- これからチャレンジしていきたいと思う世界の中で、一流と言われる人たちと実際に交流できる機会を模索してみる。

- 与え上手になる。

心から感謝を伝えることも「与える」こと。 - 先入観なく接してみる。

- 「面白がる」という意識が持てると付き合いできる人の幅が広がる。

- 「無理のない人付き合い」「尊重し合える人付き合い」を始めて、「興味のある分野の人との交流」を模索する。

5.チャレンジを始めてみて、停滞を感じたら・・・

「チャレンジを始めてみて、停滞を感じたら・・・」では、主に以下のことが述べられています。

- 先を行くすごい人とは比べない。

- 最初のワクワク感を思いおこす、ワクワクしながら落ち込むことはない。

- 理想と現実のギャップが見えると、これ以上傷つきたくないから「ふん、別にいいもん。今のままでも充分満足」という「すね」が出てくる。「すね」は心の扉にかけてしまう鍵のようなもの。

- 「すね」ずに自分の思いをポジティブに捉えている。

実現可能性や計画性は一切考えずに「だよね〜、いいよね〜」って共感する。 - 「すね」を自覚したら、まず自分に「寄り添う」のが一番。

- 「すね」は早めに解消する。

- 「失敗して傷つく」は、「やってみよう!」のサイン

- 「しくじって落ち込んでいる」のは、「続けよう!」のサイン

6.チャレンジがうまくいく人に共通すること

「チャレンジがうまくいく人に共通すること」では、主に以下のことが述べられています。

- 「とりあえず乗ってみよう」という姿勢でいること。

- とりあえずやってみる、「面白い球」が来たらとりあえず打ってみる。

- ちょっとでも「面白そうだな」「やってみたいな」と思ったら、「やる!」とフットワーク軽く乗ってみる。

- 失敗というものに対して、過剰にエネルギーを注ぐだけもったいない。

- 好きなことでも面倒くさく感じることがあるが、チャレンジがうまくいく人は「好きの中にある面倒くさい」への対処が上手。

- 「好きなこと」は自分にとって大事なことだから、それをするにはエネルギーが必要。

- 「好きだから面倒くさい」への対処法:まず「3分間だけ」やってみる。

- 「面倒くさいなぁ」という壁が最も高いのは、最初に動き出すとき。

- 「行動力のある人に巻き込まれる形で何か新しいことを体験してみる」のも一つの方法。

- 「理想を書き留める」、可視化する。何かに興奮した直後に書く。

- チャレンジは自分の楽しさや喜びに沿ってやると、いい流れに乗っていける。

最後に

何かにチャレンジしたいとおもっていたので、「もう一度チャレンジ」というこの本のタイトルにひかれて読んでみました。

この本は、「どうしたら、いつからでもチャレンジできる自分になれるのか」ということに焦点を当てて書かれています。

この本の中で述べられていた「人生つまらなくしないためにチャレンジする」この言葉がささりました。

私のまわりにも、「チャレンジを踏みとどまらせる妖怪」がいますので、この妖怪に打ち勝ち、チャレンジするために、まずは一歩踏み出して踏み出してみようと思います。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/474bc9b5.aae640e7.474bc9b6.8b0594b0/?me_id=1213310&item_id=20796512&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7929%2F9784396617929_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント