仕事に関して、強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者が年々増加傾向にあります。

また、精神疾患等に関わる労災保険も請求件数、認定件数とも近年増加傾向にあります。

労働者のメンタルヘルス対策がますます重要になっており、厚生労働省は「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルス指針、平成18年3月策定、平成27年11月30日改正)を定め、職場におけるメンタルヘルス対策を推進しています。

「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の内容は、以下の通りです。

趣旨

労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、同法第69条第1項の措置の適切かつ有効な実施を図るための指針として、事業場において事業者が講ずる労働者の心の健康の保持増進のための措置(以下「メンタルヘルスケア」という。)が適切かつ有効に実施されるよう、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法について定められています。

なお、「事業者は、本指針に基づき、各事業場の実態に即した形で、ストレスチェック制度を含めたメンタルヘルスケアの実施に積極的に取り組むことが望ましい。」とされています。

メンタルヘルスケアの基本的考え方

ストレスの原因となる要因は、仕事、職業生活、家庭、地域等に存在しているが、心の健康づくりは、労働者自身が、ストレスに気づき、これに対処すること(セルフケア)の必要性を認識することが重要でるため、事業者は、自らがストレスチェック制度※を含めた事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明するとともに、衛生委員会等(衛生委員会又は安全衛生委員会)において十分調査審議を行い、「心の健康づくり計画」 やストレスチェック制度の実施方法等に関する規程を策定する必要があります。

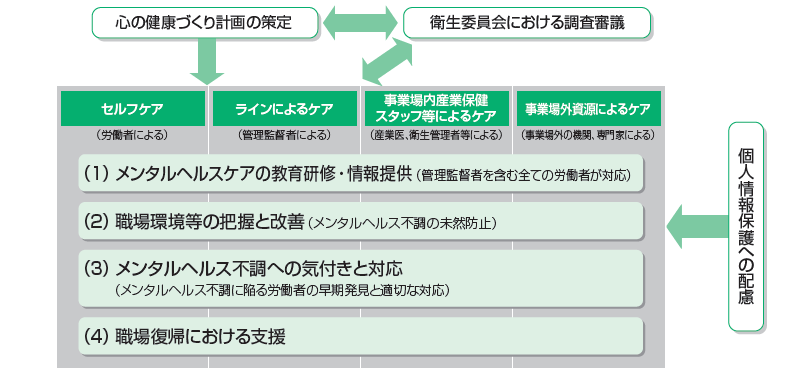

実施に当たってはストレスチェック制度の活用や職場環境等の改善を通じて、メンタルヘルス不調を未然に防止する「一次予防」、メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う「二次予防」及びメンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援等を行う「三次予防」が円滑に行われるようにする必要がある。これらの取組みにおいては教育研修・情報提供及び『「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」並びに「事業場外資源によるケア」』の「4つのケア」を効果的に推進し、職場環境等の改善、メンタルヘルス不調への対応、休業者の職場復帰のための支援等が円滑に行われるようにする必要があります。

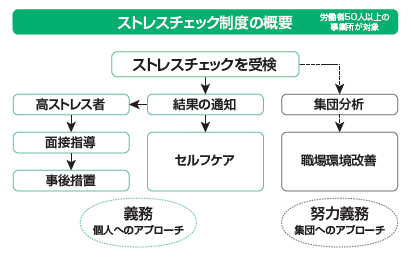

※ストレスチェック制度

労働安全衛生法第66条の10に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)及びその結果に基づく面接指導の実施、集団ごとの集計・分析等、事業場における一連の取組全体をいう。

メンタルヘルスケアを推進するに当たって、次の事項に留意することが重要です。

①心の健康問題の特性

心の健康については、客観的な測定方法が十分確立しておらず、その評価には労働者本人から心身 の状況に関する情報を取得する必要があり、さらに、心の健康問題の発生過程には個人差が大きく、そのプロセスの把握が難しい。また、心の健康は、すべての労働者に関わることであり、すべての労働者が心の問題を抱える可能性があるにもかかわらず、心の健康問題を抱える労働者に対して、健康問題以外の観点から評価が行われる傾向が強いという問題や、心の健康問題自体についての誤解や偏見等解決すべき問題が存在している。

②労働者の個人情報の保護への配慮

メンタルヘルスケアを進めるに当たっては、健康情報を含む労働者の個人情報の保護及び労働者の意思の尊重に留意することが重要である。心の健康に関する情報の収集及び利用に当たっての、労働者の個人情報の保護への配慮は、労働者が安心してメンタルヘルスケアに参加できること、ひいてはメンタルヘルスケアがより効果的に推進されるための条件である。

③人事労務管理との関係

労働者の心の健康は、職場配置、人事異動、職場の組織等の人事労務管理と密接に関係する要因によって、大きな影響を受ける。メンタルヘルスケアは、人事労務管理と連携しなければ、適切に進まない場合が多い。

④家庭・個人生活等の職場以外の問題

心の健康問題は、職場のストレス要因のみならず家庭・個人生活等の職場外のストレス要因の影響を受けている場合も多い。また、個人の要因等も心の健康問題に影響を与え、これらは複雑に関係し、相互に影響し合う場合が多い。

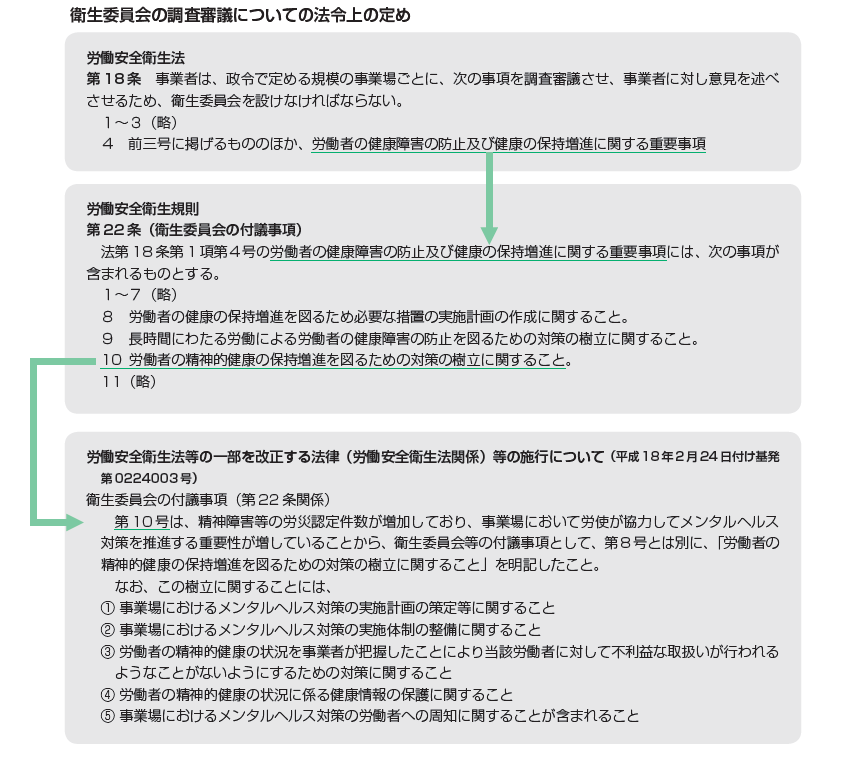

衛生委員会等における調査審議

メンタルヘルスケアの推進に当たっては、事業者が労働者の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組みを行うことが必要です。「心の健康づくり計画」の策定はもとより、その実施体制の整備等の具体的な実施方法や個人情報の保護に関する規程等の策定等に当たっては、衛生委員会等において十分調査審議を行うことが重要です。

なお、衛生委員会等の設置義務のない小規模事業場においても、「心の健康づくり計画」及びストレスチェック制度の実施に関する規程の策定並びにこれらの実施に当たっては、労働者の意見が反映されるようにすることが必要です。

さらに、ストレスチェック制度導入により、衛生委員会の付議事項(第22条)関係(第10号)として、ストレスチェック制度の実施体制及び実施方法について、調査審議を行い、ストレスチェック制度の実施に関する規程を定め、これをあらかじめ労働者に対して周知するようにすることが必要であることが示されています。

(平成27年5月1日基発0501第3号)

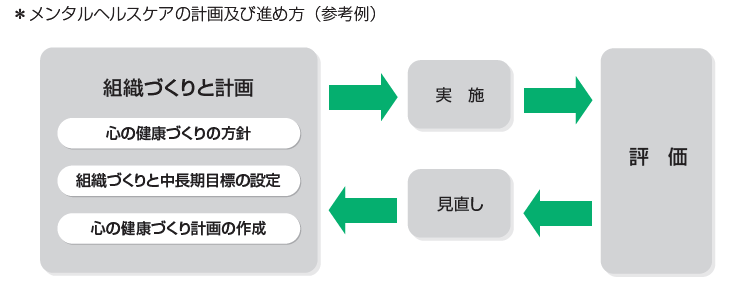

心の健康づくり計画

メンタルヘルスケアは、中長期的視点に立って、継続的かつ計画的に行われるようにすることが重要であり、また、その推進に当たっては、事業者が労働者の意見を聞きつつ事業場の実態に則した取組みを行うことが必要です。

衛生委員会等において十分調査審議を行い、「心の健康づくり計画」を策定することが必要です。

メンタルヘルスケアを効果的に推進するためには、心の健康づくり計画の中で、事業者自らが事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明するとともに、その実施体制を確立する必要があります。

心の健康づくり計画で定めるべき事項は次に掲げるとおりです。

- 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること。

- 事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること。

- 事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること。

- メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること。

- 労働者の健康情報の保護に関すること。

- 心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること。

- その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること。

ストレスチェック制度は、心の健康づくり計画において、その位置付けを明確にすることが望ましい。また、ストレスチェック制度の実施に関する規程の策定を心の健康づくり計画の一部として行ってもよい。

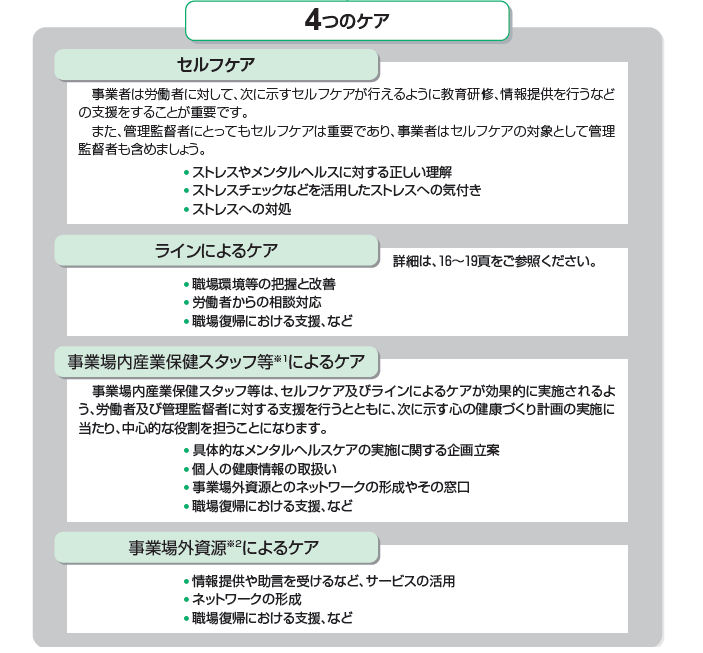

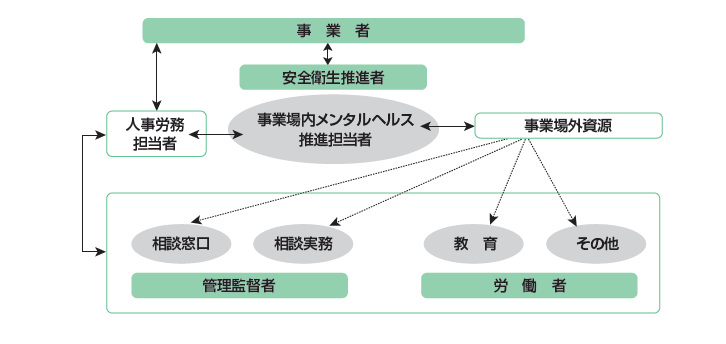

4つのメンタルヘルスケアの推進

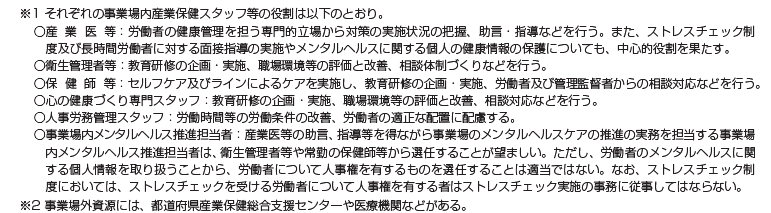

メンタルヘルスケアは、労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを予防、軽減するあるいはこれに対処する「セルフケア」、労働者と日常的に接する管理監督者が、心の健康に関して職場環境等の改善や労働者に対する相談対応を行う「ラインによるケア」、事業場内の産業医等事業場内産業保健スタッフ等が、事業場の心の健康づくり対策の提言を行うとともに、その推進を担い、また、労働者及び管理監督者を支援する「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」及び事業場外の機関及び専門家を活用し、その支援を受ける「事業場外資源によるケア」の4つのケアが継続的かつ計画的に行われることが重要です。

「心の健康づくり計画」の策定

⇓

引用元:厚生労働省作成:「職場における心の健康づくり」

メンタルヘルスの具体的な進め方

メンタルヘルスケアは、4つのケアを継続的かつ計画的に実施することが基本であるが、具体的な推進に当たっては、事業場内の関係者が相互に連携し、以下の取組を積極的に推進することが効果的です。

それぞれの取組みの内容は以下の通りです。

(1)メンタルヘルスケアを推進するための教育研修・情報提供

事業者は、4つのケアが適切に実施されるよう、以下に掲げるところにより、それぞれの職務に応じ、メンタルヘルスケアの推進に関する教育研修・情報提供を行うよう努めるものとする。この際には、必要に応じて事業場外資源が実施する研修等への参加についても配慮しなければなりません。

なお、労働者や管理監督者に対する教育研修を円滑に実施するため、事業場内に教育研修担当者を計画的に育成することも有効です。

労働者への教育研修・情報提供

事業者は、セルフケアを促進するため、管理監督者を含む全ての労働者に対して、次に掲げる項目等を内容とする教育研修、情報提供を行うものとされています。

- メンタルヘルスケアに関する事業場の方針

- ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎知識

- セルフケアの重要性及び心の健康問題に対する正しい態度

- ストレスへの気づき方

- ストレスの予防、軽減及びストレスへの対処の方法

- 自発的な相談の有用性

- 事業場内の相談先及び事業場外資源に関する情報

管理監督者への教育研修・情報提供

事業者は、ラインによるケアを促進するため、管理監督者に対して、次に掲げる項目等を内容とする教育研修、情報提供を行うものとされています。

- メンタルヘルスケアに関する事業場の方針

- 職場でメンタルヘルスケアを行う意義

- ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎知識

- 管理監督者の役割及び心の健康問題に対する正しい態度

- 職場環境等の評価及び改善の方法

- 労働者からの相談対応(話の聴き方、情報提供及び助言の方法等)

- 心の健康問題により休業した者の職場復帰への支援の方法

- 事業場内産業保健スタッフ等との連携及びこれを通じた事業場外資源との連携の方法

- セルフケアの方法

- 事業場内の相談先及び事業場外資源に関する情報

- 健康情報を含む労働者の個人情報の保護等

事業場内産業保健スタッフ等への教育研修・情報提供

事業者は、事業場内産業保健スタッフ等によるケアを促進するため、事業場内産業保健スタッフ等に対して、次に掲げる項目等を内容とする教育研修、情報提供を行うものとされています。

また、産業医、衛生管理者、事業場内メンタルヘルス推進担当者、保健師等、各事業場内産業保健スタッフ等の職務に応じて専門的な事項を含む教育研修、知識修得等の機会の提供を図るものとされています。

- メンタルヘルスケアに関する事業場の方針

- 職場でメンタルヘルスケアを行う意義

- ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎知識

- 事業場内産業保健スタッフ等の役割及び心の健康問題に対する正しい態度

- 職場環境等の評価及び改善の方法

- 労働者からの相談対応(話の聴き方、情報提供及び助言の方法等)

- 職場復帰及び職場適応の支援、指導の方法

- 事業場外資源との連携(ネットワークの形成)の方法

- 教育研修の方法

- 事業場外資源の紹介及び利用勧奨の方法

- 事業場の心の健康づくり計画及び体制づくりの方法

- セルフケアの方法

- ラインによるケアの方法

- 事業場内の相談先及び事業場外資源に関する情報

- 健康情報を含む労働者の個人情報の保護等

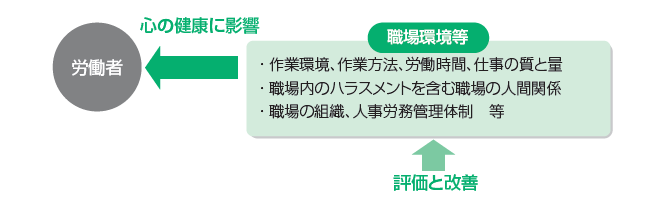

(2)職場環境等の把握と改善

事業者は、メンタルヘルス不調の未然防止を図る観点から職場環境等の改善に積極的に取り組むものとされています。

また、事業者は、衛生委員会等における調査審議や策定した心の健康づくり計画を踏まえ、管理監督者や事業場内産業保健スタッフ等に対し、職場環境等の把握と改善の活動を行いやすい環境を整備するなどの支援を行うものとされています。

職場環境等の評価と問題点の把握

職場環境等を改善するためには、まず、職場環境等を評価し、問題点を把握することが必要である。このため、事業者は、管理監督者による日常の職場管理や労働者からの意見聴取の結果を通じ、また、ストレスチェック結果の集団ごとの分析の結果や面接指導の結果等を活用して、職場環境等の具体的問題点を把握するものとされています。

事業場内産業保健スタッフ等は、職場環境等の評価と問題点の把握において中心的役割を果たすものであり、職場巡視による観察、労働者及び管理監督者からの聞き取り調査、産業医、保健師等によるストレスチェック結果の集団ごとの分析の実施又は集団ごとの分析結果を事業場外資源から入手する等により、定期的又は必要に応じて、職場内のストレス要因を把握し、評価するものとされています。

職場環境等の改善

事業者は、上記「職場環境等の評価と問題点の把握」により職場環境等を評価し、問題点を把握した上で、職場環境のみならず勤務形態や職場組織の見直し等の様々な観点から職場環境等の改善を行うものとされています。

また、事業者は、その改善の効果を定期的に評価し、効果が不十分な場合には取組方法を見直す等、対策がより効果的なものになるように継続的な取組に努めるものとする。これらの改善を行う際には、必要に応じて、事業場外資源の助言及び支援を求めることが望ましいとされています。

(3)メンタルヘルス不調への気付きと対応

メンタルヘルスケアにおいては、ストレス要因の除去又は軽減や労働者のストレス対処などの予防策が重要であるが、これらの措置を実施したにもかかわらず、万一、メンタルヘルス不調に陥る労働者が発生した場合は、その早期発見と適切な対応を図る必要があります。

このため、事業者は、個人情報の保護に十分留意しつつ、労働者、管理監督者、家族等からの相談に対して適切に対応できる体制を整備するものとされています。

さらに、相談等により把握した情報を基に、労働者に対して必要な配慮を行うこと、必要に応じて産業医や事業場外の医療機関につないでいくことができるネットワークを整備するよう努めるものとされています。

労働者による自発的な相談とセルフチェック

事業場の実態に応じて、その内部に相談に応ずる体制を整備する、事業場外の相談機関の活用を図る等、労働者が自ら相談を行えるよう必要な環境整備を行うものとされています。

相談体制については、ストレスチェック結果の通知を受けた労働者に対して、相談の窓口を広げ、相談しやすい環境を作るために重要であり、ストレスへの気付きのために、随時、セルフチェックを行うことができる機会を提供することも効果的です。

管理監督者、事業所内産業保健スタッフ等による相談対応等

管理監督者は、日常的に、労働者からの自発的な相談に対応するよう努める必要があります。

特に、長時間労働等により疲労の蓄積が認められる労働者、強度の心理的負荷を伴う出来事を経験した労働者、その他特に個別の配慮が必要と思われる労働者から、話を聞き、適切な情報を提供し、必要に応じ事業場内産業保健スタッフ等や事業場外資源への相談や受診を促すよう努めるものとされています。

なお、事業場内産業保健スタッフ等は、管理監督者と協力し、労働者の気付きを促して、保健指導、健康相談等を行うとともに、相談等により把握した情報を基に、必要に応じて事業場外の医療機関への相談や受診を促すものとされており、また、事業場内産業保健スタッフ等は、管理監督者に対する相談対応、メンタルヘルスケアについても留意する必要があります。

労働者個人のメンタルヘルス不調を把握する際の留意点

事業場内産業保健スタッフ等が労働者個人のメンタルヘルス不調等の労働者の心の健康に関する情報を把握した場合には、本人に対してその結果を提供するとともに、本人の同意を得て、事業者に対して把握した情報のうち就業上の措置に必要な情報を提供することが重要であり、事業者は提供を受けた情報に基づいて必要な配慮を行うことが重要です。

ただし、事業者がストレスチェック結果を含む労働者の心の健康に関する情報を入手する場合には、労働者本人の同意を得ることが必要であり、また、事業者は、その情報を、労働者に対する健康確保上の配慮を行う以外の目的で使用してはなりません。

さらに、労働安全衛生法に基づく健康診断、ストレスチェック制度における医師による面接指導及び一定時間を超える長時間労働を行った労働者に対する医師による面接指導等により、労働者のメンタルヘルス不調が認められた場合における、事業場内産業保健スタッフ等のとるべき対応についてあらかじめ明確にしておくことが必要です。

労働者の家族による気づきや支援の促進

事業者は、労働者の家族に対して、ストレスやメンタルヘルスケアに関する基礎知識、事業場のメンタルヘルス相談窓口等の情報を社内報や健康保険組合の広報誌等を通じて提供することが望ましいとされています。

また、事業者は、事業場に対して家族から労働者に関する相談があった際には、事業場内産業保健スタッフ等が窓口となって対応する体制を整備するとともに、これを労働者やその家族に周知することが望ましいとされています。

職場復帰における支援

メンタルヘルス不調により休業した労働者が円滑に職場復帰し、就業を継続できるようにするため、事業者は、その労働者に対する支援として、次に掲げる事項を適切に行うものとされています。

- 衛生委員会等において調査審議し、産業医等の助言を受けながら職場復帰支援プログラムを策定すること。

職場復帰支援プログラムにおいては、休業の開始から通常業務への復帰に至るまでの一連の標準的な流れを明らかにするとともに、それに対応する職場復帰支援の手順、内容及び関係者の役割等について定めること。 - 職場復帰支援プログラムの実施に関する体制や規程の整備を行い、労働者に周知を図ること。

- 職場復帰支援プログラムの実施について、組織的かつ計画的に取り組むこと。

- 労働者の個人情報の保護に十分留意しながら、事業場内産業保健スタッフ等を中心に労働者、管理監督者がお互いに十分な理解と協力を行うとともに、労働者の主治医との連携を図りつつ取り組むこと。

なお、職場復帰支援における専門的な助言や指導を必要とする場合には、それぞれの役割に応じた事業場外資源を活用することも有効。

ストレスチェック

労働安全衛生法に基づき、事業者は心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが義務付けられています(現在、労働者数50人未満は努力義務)。

労働者にストレスへの気付きを促すとともに、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(1次予防)を図ることを目的としています。

結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。

また 検査の結果、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があるとされた労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施します。

ストレスチェックの結果の集団ごとの集計・分析およびその結果を踏まえた職場環境改善は、事業者の努力義務ですが、本制度の目的である1次予防推進のため重要な対策です。

メンタルヘルスに関する個人情報

メンタルヘルスケアを進めるに当たっては、健康情報を含む労働者の個人情報の保護に配慮することが極めて重要です。健康情報を含む労働者の個人情報の保護に関しては、個人情報の保護に関する法律及び関連する指針等が定められています。

さらに、ストレスチェック制度における健康情報の取扱いについては、ストレスチェック指針において、事業者は労働者の健康情報を適切に保護することが求められています。

事業者は、これらの法令等を遵守し、労働者の健康情報の適正な取扱いを図るものとされています。

心の健康に関する情報を理由とした不利益な取り扱いの防止

事業者による労働者に対する不利益取り扱いの防止

事業者が、メンタルヘルスケア等を通じて労働者の心の健康に関する情報を把握した場合において、その情報は当該労働者の健康確保に必要な範囲で利用されるべきものであり、事業者が、当該労働者の健康の確保に必要な範囲を超えて、当該労働者に対して不利益な取扱いを行うことはあってはなりません。

このため、労働者の心の健康に関する情報を理由として、以下に掲げる不利益な取扱いを行うことは、一般的に合理的なものとはいえないため、事業者はこれらを行ってはなりません。なお、不利益な取扱いの理由が労働者の心の健康に関する情報以外のものであったとしても、実質的にこれに該当するとみなされる場合には、当該不利益な取扱いについても、行ってはなりません。

- 解雇すること。

- 期間を定めて雇用される者について契約の更新をしないこと。

- 退職勧奨を行うこと。

- 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。

- その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

派遣先事業者による派遣労働者に対する不利益取扱いの防止

次に掲げる派遣先事業者による派遣労働者に対する不利益な取扱いについては、一般的に合理的なものとはいえないため、派遣先事業者はこれを行ってはなりません。

なお、不利益な取扱いの理由がこれ以外のものであったとしても、実質的にこれに該当するとみなされる場合には、当該不利益な取扱いについても行ってはなりません。

- 心の健康に関する情報を理由とする派遣労働者の就業上の措置について、派遣元事業者からその実施に協力するよう要請があったことを理由として、派遣先事業者が、当該派遣労働者の変更を求めること。

- 本人の同意を得て、派遣先事業者が派遣労働者の心の健康に関する情報を把握した場合において、これを理由として、医師の意見を勘案せず又は当該派遣労働者の実情を考慮せず、当該派遣労働者の変更を求めること。

小規模事業場におけるメンタルヘルスケアの取組の留意事項

常時使用する労働者が50人未満の小規模事業場では、メンタルヘルスケアを推進するに当たって、必要な事業場内産業保健スタッフが確保できない場合が多い。

このような事業場では、事業者は、衛生推進者又は安全衛生推進者を事業場内メンタルヘルス推進担当者※1として選任するとともに、地域産業保健センター等の事業場外資源※2の提供する支援等を積極的に活用し取り組むことが望ましい。

また、メンタルヘルスケアの実施に当たっては、事業者はメンタルヘルスケアを積極的に実施することを表明し、セルフケア、ラインによるケアを中心として、実施可能なところから着実に取組を進めることが望ましい。

引用元:厚生労働省作成:「職場における心の健康づくり」

※1:「4つのメンタルヘルスケアの推進」の事業場内メンタルヘルス推進担当者をご参照ください。

※2:事業場外資源の例

・都道府県産業保健総合支援センター

・健康保険組合 ・労災病院 ・中央労働災害防止協会

・労働者健康保持増進サービス機関

・労働衛生コンサルタント、公認心理師、精神保健福祉士、産業カウンセラー、臨床心理士等

・精神科、心療内科等の医療機関 ・地域保健機関

・各種相談機関等 ・産業医学振興財団

・医師会(日本医師会及び都道府県医師会) ・産業医科大学

参考資料

この記事は、厚生労働省作成の「職場における心の健康づくり」を参考に作成しました。

詳細は、こちら(厚生労働省作成の「職場における心の健康づくり」)を参照ください。

コメント