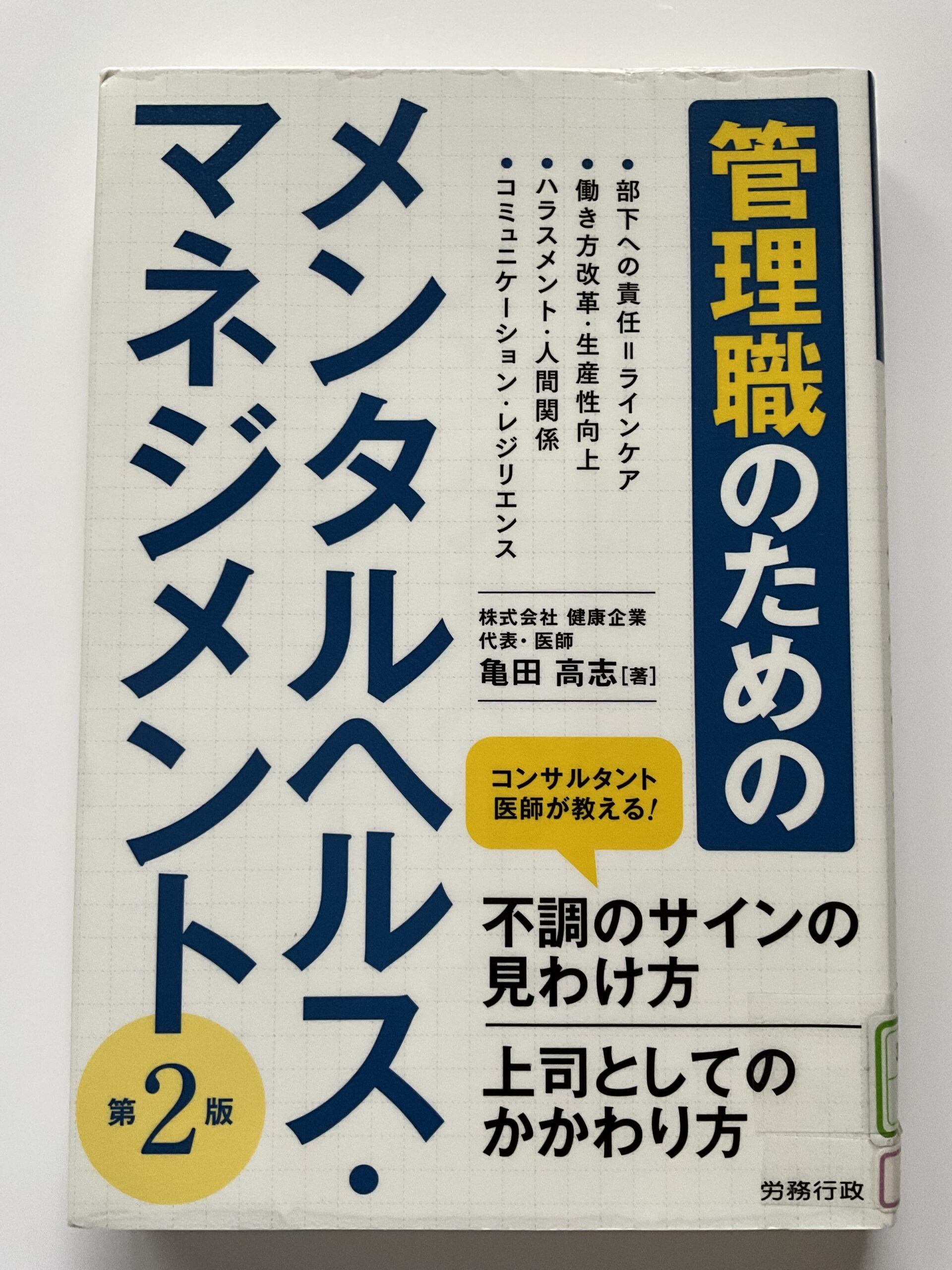

今回紹介する本は、「管理職のためのメンタルヘルス・マネジメント(亀田 高志 著 労務行政)」です。

本書は、以下の4部構成になっています。

- 働き方改革とともに取り組む「ラインケア」

- メンタル不調への対応

- 職場ストレスを最小化する職場運営

- メンタルヘルス対応の応用

- 今や従業員や部下のメンタルヘルス不調や職場ストレスは、経営幹部と管理職の➀リスク、②コンプライアンス、③生産性に直接影響する経営課題・問題であり、その対応は必須事項になっている。

- リスクの面では、労災等で不調や自殺の原因としてパワーハラスメント等による職場のストレスが認められるようになっている。

1.働き方改革とともに取り組む「ラインケア」

『働き方改革とともに取り組む「ラインケア」』では、主に以下のことが述べられています。

- ”職場のストレスやうつ病等になった部下への対応の責任は上司にもある”とする「ラインケア」と呼ぶ考え方を厚生労働省が打ち出している。

職場における、こうした心の健康管理を”メンタルヘルス・マネジメント”として、企業や職場をリードする経営幹部や管理職はよく理解しておく必要がある。 - 「ラインケア」とは、「労働者と日常的に接する管理職が、心の健康に関して職場環境等の改善や労働者に対する相談対応を行うこと」。

- ライン:職場における指揮命令系統のこと。

- ケア:援助、配慮、支援、管理。

- 厚生労働省「改訂 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰の手引き」による。

- 第1ステップ:病気休業開始及び休業のケア

- 管理監督者は、病気休業診断書が提出されたことを、人事労務スタッフ及び事業場内産業保健スタッフに連絡する。

- 休業開始する労働者に対しては、安心して療養に専念できるように支援する。

- 第3ステップ:職場復帰の可否の判断及び職場復帰プランの作成

- 労災になった場合は、ガイドラインに記載された責任を果たしていたか否かを問われる可能性がある。

- 第1ステップ:病気休業開始及び休業のケア

- ラインケアはもはやコンプライアンスの1つである。

- ラインケアで注意すべき2つの事柄

- 心の健康問題の特性

- 心の健康問題は、個人差が大きく、プロセスの把握が難しい。

- 心の健康問題に対して、健康問題以外の観点から評価や心の健康問題自体についての誤解や偏見問題がある。

- 人事労務問題

- 職場配置、人事異動、職場の組織等に密接に関連する要因によって、大きく影響を受ける。

- 心の健康問題の特性

- 会社側、つまり経営幹部や管理職に、働く人の自殺やうつ病を起こさない責任がある。

- うつ病の原因は、職場ストレスだけとは限らないが、複数ある要因の一つが働き過ぎの状態。

過重労働と判断されたら、作業関連疾患に当てはまる。 - ラインケアで対象となる課題は、職場ストレスとともに「メンタル不調」であると厚生労働省は表現している。

- メンタル不調(厚生労働省の定義):精神及び行動の障害に分類される

精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など労働者の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題を幅広く含むもの。 - メンタル不調に含まれる問題

- 自殺

- 自殺未遂

- 明らかな精神状態

- 社会生活や日常生活に支障が生じる不調

- メンタル不調(厚生労働省の定義):精神及び行動の障害に分類される

- 職場のメンタルヘルス対策3段階予防策

- 1次予防(未然防止):ストレスチェック、職場環境改善

- 2次予防(早期発見・早期治療):医師の面接指導、健康相談

- 3次予防(リハビリテーション・再発防止):職場復帰支援、両立支援

- ラインケアは、「現在の自分の仕事や職業生活での不安、悩み、ストレス」といった、部下からの相談を受けることを含むが、経営幹部や管理職にとっては重要な役割。

- 従業員や部下に行う健康問題を理由とした就業上の措置には、次の原則がある。

- 健康問題によって就業上の措置を受けている人に、不利益な取り扱いをしてはならない。

- 健康問題に関する情報は、就業上の措置以外に利用してはならない。

- 健康診断等の病気の情報は、「要配慮個人情報」

2.メンタル不調への対応

「メンタル不調への対応」では、主に以下のことが述べられています。

- できるだけ部下の問題に気付き、早めに対応をとること。

- メンタルヘルス不調は、治療や療養だけで完治する性質の病ではない。

- うつ病が原因として職場のストレスが脳内の反応を引き起こす

- 経営幹部や管理職がメンタルヘルス不調者に対して配慮できるのは、仕事と職場の環境面の調整と職業的な機能だけ。関与できる部分は限られている。

- 抗うつ薬の効果は、5~7割しか出てこない。そのうち3分の2は回復の状態が安定するか、再発するケースが半分以上あり、不調である部下の「よくなった」という言葉の意味は、できるだけ正確に捉える必要がある。

- メンタルの病気になった場合に、一番に考えなければならないのは、職場にとって問題が何なのかということ。

- 一定程度強く注意することはパワハラには該当しないとされているが、メンタル不調があると、強く注意するだけで不調が悪化するかもしれない。

遅刻が部下に見られた時は、慎重にメンタル不調の可能性も考えられる。 - メンタル不調者が、病気であると認識して、病院を受診することはあまり期待できない。

むしろ不調を相談もせず、隠そうとする可能性もある。

適切な治療を受けるのは容易ではない。 - 不調への対応の3つの意義

- リスク管理:労災申請や訴訟のような事態を生じさせない。

- コンプライアンス順守:行政による不調者対応のガイドラインの考え方を尊重する。

- 損失の最小化:不調者個人と同僚たち、職場全体への影響を少なくする。

- 不調者対応で心がける4つのポイント

- ルールを守る

個人的な判断・対応ではなく、社内のルールに従う。 - 感情的にならない

善悪の判断に偏らず、終始客観的で冷静であり続ける。 - 労務管理の一環として取り扱う

放置せず、当事者性を持ち、問題を先送りしない。 - 日々の対話を心がける

日頃から従業員や部下との基本的な信頼関係を築いておく。

- ルールを守る

- 不調者に対して絶対に検討・確認するべき8つのポイント

- 事例性

不調(者)による職場サイドの問題は何なのか。 - 連携

人事部門、専門家、家族との情報共有を行い、方向性は一致しているか。 - 疾病性

病気があるのか、どのような病気か、無理のない範囲で知っておく必要がある。- 重症度や療養の要否

- 治療で見込まれる効果や予想される経過

- 職場での対応における注意点 等

- 会社責任

- 組織としての責任を労災補償や民事訴訟で問われないか。

- 次の事項があると会社責任を問われる可能性が高い。

- 時間外労働時間が多い状態。

- パワハラ、トラブル、セクハラ 等

- 復職準備(性)

復職の時点で、気力や体力が就業に堪えられるくらい回復しているか。 - 個人的な事情

- プライベートでの問題が経過や結果に影響していないか。

- その他のストレス要因

- 家庭、家族の問題

- 周囲のサポート

- 家族からの支援の有無

- 職務適性

そもそも、現在の仕事、業務に向いているか。 - 落としどころ

リスクと損失を最小化するゴールはどんな状態なのか。

→最終的に不調者がどのようになるのがよいのか。

※これら8つのポイントを繰り返し確認することが、経営幹部や管理職に求められる。

- 事例性

- メンタル不調に早めに気づくポイント

- 勤怠不良

- 生産性低下

- コミュニケーションの悪化

- 身だしなみの変化

- その他の問題行動

- 「これはおかしい、事例性かもしれない」と考えることができるかどうかが勝負の分かれ目

- 不調者との対話の順番

- 事実確認(穏やかに)

勤怠の実績や仕事の納期の遅れ等 - 情緒(心理)的な支援(声かけ)

”心配している”ということを伝える。 - 物理的な支援(提案)

対応策の一つとして、産業医等の専門家への相談を勧める。

- 事実確認(穏やかに)

- 不調者対応と早期発見以外にリスクと損失を回避するために重要な課題と留意すべき点

- 復職後に再発した場合

- もう一度「疾病性」の確認から始める。

- 不調者に変化がないか確認する「フォローアップ」が大切。

- ほかの従業員や部下に説明すべきか否か

復職する場合、しかるべきタイミングで不調者本人に了解をとり、説明して理解を求める。(説明内容についても同意を得る) - 復職後の「評価」

- 評価は実績のままで

- 就業上の配慮は確実に

- 復職後に再発した場合

職場ストレスを最小化する職場運営

「職場ストレスを最小化する職場運営」では、主に以下のことが述べられています。

- ストレスチェックの実施

- ストレスチェックの事後措置を受けてもらうポイント(次のことを伝える)

- 面接指導を重視している。

- 自分も対象になったら面接指導を受ける。

- 面接指導の結果、就業上の措置が必要になっても、意思や意向を尊重する。

- 何か心配事があれば相談してほしい。

- ストレスチェックの事後措置を受けてもらうポイント(次のことを伝える)

- ストレスチェックの集団分析の結果を活用し、「職場環境改善活動」として、職場ストレスの状況を話し合う場を持つことが望ましいと厚生労働省は推奨している。

- 「職場環境活動」の前に振り返る準備状況について

- 「明確な問題」はないか?

- 「強いストレス状況」はないか?

- 「マネジメント機能」はどうか?

- 「長所を見つけて、さらに良くするために、何ができるのか?」という視点で職場で話し合う。

- 「職場環境活動」の前に振り返る準備状況について

- 働く人の1割以上が仕事に集中できないと回答した調査があり、生産性が低下し、労働損失となっている。

- ハラスメントの防止は現代の常識

- パワハラは”最恐”の職場ストレス

- 強烈なストレス要因や被害者の心身のダメージが大きい。

- 身体面の不調もある。

- セクハラもパワハラ同様、強烈なストレス要因。

- パワハラは”最恐”の職場ストレス

- 職場のストレスは、不適切な職場運営の結果であるとともに、マネジメント、リーダーシップの失敗でもある。

4.メンタルヘルス対応の応用

「メンタルヘルス対応の応用」では、主に以下のことが述べられています。

- 発達障害について

- 個性の一つと捉える。

- メンタル不調のケースと同様に、人事部門や産業医等の専門家と連携をとる。

- 治療に結び付くケースは少ない。個性は薬で変えることはできない。

- 若手の採用について

- 高年齢労働者について

- レジリエンス:心理的な回復力。

- レジリエンスを高める有効なポイント

- 時間管理を行う。

コンディションを重視して4つの要素のバランスをとる。- 仕事

- 家族・プライベート

- 健康習慣

- 遊び

- 前向きな態度

問題解決手法を実践する。

(すでに起きたことは変えられないという思考プロセスを習慣化する) - 健康習慣

早寝・早起き、程度な運動等 - 遊び、リラックスする時間を設ける

自分のための時間を確保し、遊んでその後心身の状態が良いか確認する。

- 時間管理を行う。

- 自身の振る舞いが従業員や部下にとって明るく希望に満ちたものなのか、あるいは冷たく感じられるものになっていないか、常に意識する。

- 自殺でも問題行動でも、大規模な自然災害による参事でも、まず、関係者間の連携をとる。間違っても単独行動しない。

最初は人事部門と連携をとる。さらに医学的な専門家と連携する。そして話を聞く。指導や助言はいらない。

最後に

職場のメンタルヘルスの問題は、今や避けて通れない問題となっています。

メンタル不調者が発生すると、生産性の低下等の損失リスクだけでなく、労災や訴訟といったリスクもあります。

現在、厚生労働省は、第14次労働災害防止計画の中でメンタルヘルス対策を進めています。

「心の健康づくり計画」を策定することを求めていますので、当該計画を策定し、メンタルヘルスに取り組む必要性が高まっていると思います。

メンタルヘルスに関心があれば一読ください。

なお、メンタルヘルス及び「心の健康づくり計画」については、私のこちらの記事も参照ください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c51051a.2d824757.4c51051b.c20d7b74/?me_id=1273418&item_id=20725191&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fvaboo%2Fcabinet%2Fitems%2Fbk0238%2Fim250403397882.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント