EIICHIです。

今回は「育児・介護休業法」に規定されている「介護」に関する諸制度について、お話ししてみたいと思います。

「介護休業」について

労働者が「要介護状態」(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態※)にある「対象家族」を介護するためにするために対象家族1人につき3回に分割して通算93日まで休業できる制度

制度の内容

詳細は、以下の通りです。

| 対象労働者 | 「要介護状態」にある「対象家族」を介護する労働者 (日々雇用される労働者を除く) (有期雇用労働者は、申出時点で介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月経過する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと) |

| 【対象家族】 | 「配偶者(事実婚含む)」、「父母」、「子」、「配偶者の父母」、 「祖父母」、「兄弟姉妹」及び「孫」 ※「子」は法律上の親子関係がある子(養子含む)のみ |

| 【期間/回数】 | 対象家族1人につき、通算93日/3回まで分割可 |

| 【休業中の就業】 | 原則就業可 但し、就労日数及び賃金額により、「介護休業給付」が不支給又は減額となる |

| 【申出期限】 | 休業開始予定日の2週間前まで |

| 【労使協定締結で除外可能労働者】 | ・入社1年未満の労働者 ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 ・申出に日から93日以内に雇用関係が終了する労働者 |

「介護休業」の繰下げ

休業終了予定日の2週間前までに申し出ることにより、93日の範囲内で申出毎に1回に限り繰下げが可能

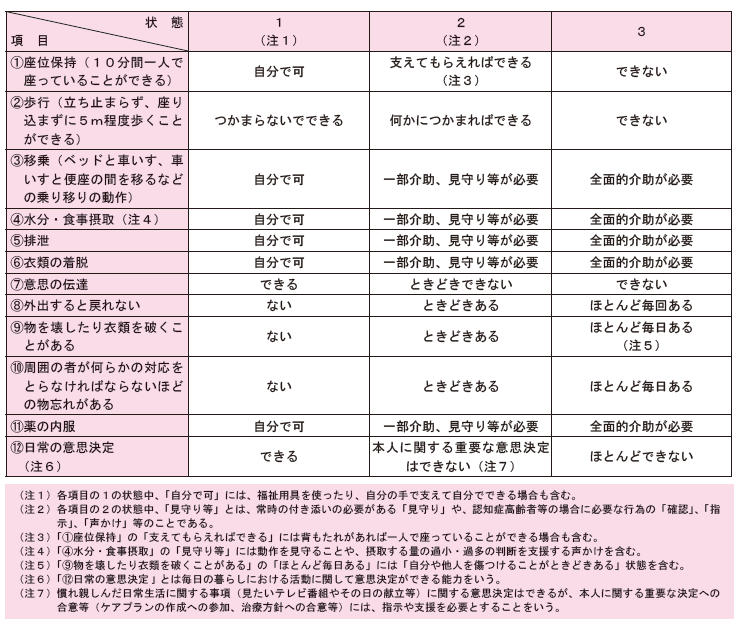

【要介護状態】

(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり「常時介護を必要とする状態」※)

【常時介護を必要とする状態】

以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合であること。

(1)介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。

(2)状態①~⑫のうち、2が2つ以上又は3が1つ以上該当し、かつ、

その状態が継続すると認められること。

「介護休暇」について

要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1年度に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、介護その他の世話を行うために、休暇の取得が可能な制度

制度の内容

| 【対象労働者】 | 「要介護状態」にある「対象家族」の『介護』『その他の世話』※を行う労働者 (日々雇用される労働者を除く) |

| 【取得可能日数】 | ・対象家族が1人 :年5日 ・対象家族が2人以上:年10日 (1日又は時間単位で取得可) |

| 【労使協定締結で除外可能労働者】 | ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 (2025年4月1日から) |

※「その他の世話」

対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行等

「短時間勤務制度(所定労働時間短縮の措置)」について

要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、所定労働時間短縮等の措置を講じなければならない制度

制度の内容

| 【対象労働者】 | 「要介護状態」にある「対象家族」を介護する労働者 (日々雇用される労働者を除く) |

| 【短時間勤務制度】 | 所定労働時間の短縮等措置 |

| 【期間/回数】 | 対象家族1人につき、利用開始の日か連続する3年以上の期間内に2回以上利用可能であること |

| 【短時間勤務等措置】 | 次のいずれかの措置を講じなければならない ・所定労働時間を短縮する制度 ・フレックスタイム制度 ・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ ・労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度 |

| 【労使協定締結で除外可能労働者】 | ・入社1年未満の労働者 ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 ・業務の性質上又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を 講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者 ↑代替措置を講じなければならない |

「所定外労働」の制限について

要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその家族を介護するために請求した場合には、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない制度

所定外労働の制限です。時間外労働ではありません。

所定外労働とは、例えば1日6時間勤務の人が6時間を超えて働くことです。

(ちなみに時間外労働とは、法定労働時間(8時間)を超えて働くことを言います。)

制度の内容

| 【対象労働者】 | 「要介護状態」にある「対象家族」を介護する労働者 (日々雇用される労働者を除く) |

| 【所定外労働の制限】 | 事業主に請求し、所定外労働(残業)の免除が受けられる |

| 【期間/回数】 | ・1回の請求につき、1か月以上1年以内の期間 ・請求回数に制限なし |

| 【労使協定締結で除外可能労働者】 | ・入社1年未満の労働者 ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 |

「時間外労働(法定時間外労働)の制限」について

要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその家族を介護するために請求した場合には、事業主は制限時間(1か月につき24時間、1年につき150時間)を超えて時間外労働をさせてはならない制度

制度の内容

| 【対象労働者】 | 「要介護状態」にある「対象家族」を介護する労働者 |

| 【時間外労働の制限】 | 事業主に請求し、時間外労働(残業)の免除が受けられる 【時間外労働の制限時間】 ・1か月: 24時間 ・1年 :150時間 |

| 【期間/回数】 | ・1回の請求につき、1か月以上1年以内の期間 ・請求回数に制限なし |

| 【対象外となる労働者】 | ・日々雇用される労働者 ・入社1年未満の労働者 ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 |

「深夜業の制限」について

要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその家族を介護するために請求した場合、事業主は午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)において労働させてはならない制度

制度の内容

| 【対象労働者】 | 「要介護状態」にある「対象家族」を介護する労働者 |

| 【深夜業の制限】 | 事業主に請求し、午後10時から午前5時のまでの労働の免除が受けられる |

| 【期間/回数】 | ・1回の請求につき、1か月以上6か月以内の期間 ・請求回数に制限なし |

| 【対象外となる労働者】 | ・日々雇用される労働者 ・入社1年未満の労働者 ・次のいずれもに該当する介護が出来る16歳以上の同居家族が いる労働者 ※深夜労働していないこと (深夜の就労日数が月3日以下の場合を含む) ※負傷、疾病、心身の障害により介護が困難でないこと ※産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間以内の 者でないこと ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 ・所定労働時間の全部が深夜である労働者 |

最後に

介護をしなければいけない状況になった場合は、「介護」に関する制度を有効に利用し、仕事と介護の両立を考えてみて下さい。

コメント