EIICHIです。

今回は「育児・介護休業法」に規定されている「育児」に関する諸制度について、お話ししてみたいと思います。

「育児・介護休業法」に規定されている「育児」に関しては、「育児休業」が最も思い当たると思いますが、その外にも様々な制度が規定されています。

「出生時育児休業」(産後パパ育休)について

2022年10月1日から施行された改正「育児・介護休業法」で創設された育児休業です。

子の出生後8週間以内に限って取得できる育児休業で、子が1歳まで取得できる育児休業とは別に創設されました。

制度の内容

| 対象期間 取得可能日数 | 子の出生後8週間以内 (子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から 8 週間以内) 4週間(28日)まで取得可能 |

| 申出期限 | 原則休業の2週間前まで |

| 分割取得 | 分割して2回取得可能 (但し、初めにまとめて申し出ることが必要) ★取得期間の合計が4週間を超えなければ、2回に分割して取得可 |

| 休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、 労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可 |

「出生時育児休業」の繰り上げ、繰下げ

出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は休業1回につき1回に限り休業開始日の繰上げが可能、休業終了予定日の2週間前までに申し出ることにより事由を問わず休業1回につき1回に限り繰下げが可能

「出生時育児休業」の詳細は、以下の記事を参照ください。

「育児休業」について

子が1歳まで(保育園に入園できない等一定の要件に該当する場合は最長2歳まで)休業できる制度です。

制度の内容

| 期間 | 原則子が1歳まで(最長2歳) (保育所等に入所できない等の理由がある場合は1歳6か月、1歳6か月到達時点でもなお保育所等に入所できない等の理由がある場合は2歳。)に達する日までの連続した期間 両親ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達する日までの間の1年間、取得可能(パパ・ママ育休プラス) |

| 申出期限 | 原則休業開始予定日の1か月前 {1歳6か月、2歳までの育児休業の場合は2週間前 (休業開始予定日によって2週間~1か月前)} |

| 分割取得 | 分割して2回取得可能 (但し、取得の際にそれぞれ申し出ることが必要) |

| 休業中の就業 | 原則就業不可 |

| 1歳以降の再取得 | 特別な事情がある場合に限り再取得可 |

「育児休業」の繰り上げ、繰下げ

出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は1歳までの休業1回につき1回に限り休業開始日の繰上げが可能、休業終了予定日の1か月前までに申し出ることによりまでの範囲内で事由を問わず休業1回につき1回に限り繰下げが可能

1歳6か月、2歳までの育児休業の場合は休業終了予定日の2週間前までに申し出ることにより1歳6か月、2歳までの範囲内で事由を問わず1回に限り繰下げが可能

「育児休業」の詳細は、以下の記事を参照ください。

「パパ・ママ育休プラス制度」について

取得できる条件

両親とも育児休業する場合で、次のいずれにも該当する場合は、子が1歳2か月に達する日の前日まで育児休業の期間が延長されます。

- 配偶者(事実婚にある人を含む)が子の1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)以前に育児休業をしていること

- 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること

- 本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日以降であること

1人当たりの育休取得可能最大日数(産後休業含め1年間)は変わりません。

取得のパターンについて

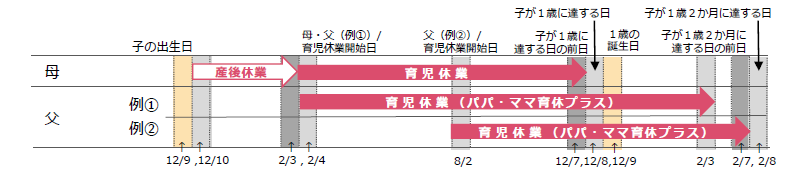

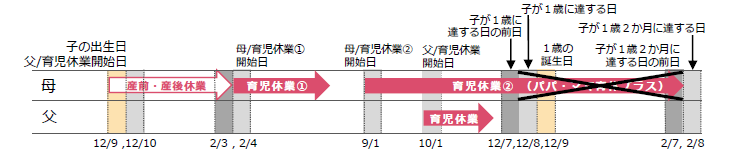

例1:被保険者がパパ・ママ育休プラス期間を含み育児休業を取得した場合

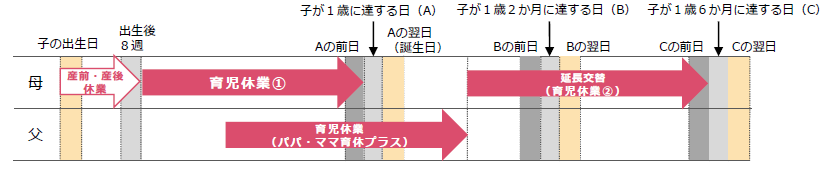

例2:父母の育児休業がともにパパ・ママ育休プラスの対象となる場合

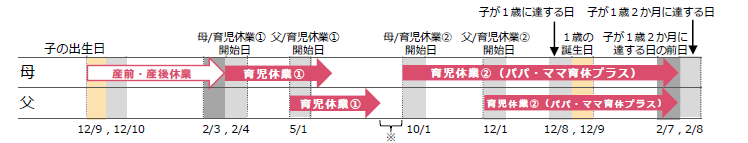

パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合であって、延長事由(子が保育所等に入れない等の理由により、育児休業が1歳6か月又は2歳まで延長される場合)に該当する場合の例については以下の通りです。

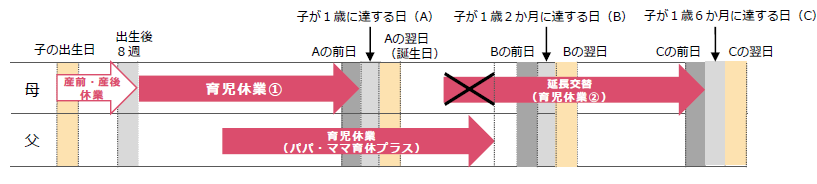

例1:父母いずれかの育児休業がパパ・ママ育休プラスの対象となる場合①

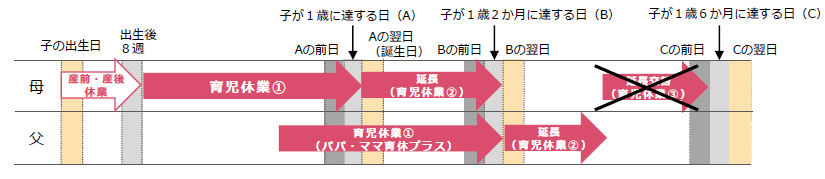

例2:父母いずれかの育児休業がパパ・ママ育休プラスの対象となる場合②

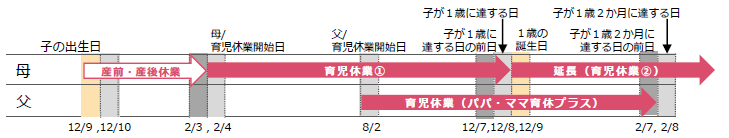

例3:パパ・ママ育休プラスの対象とならない場合

例4:パパ・ママ育休プラス適用時に1 歳6 か月までの育児休業を行う場合①

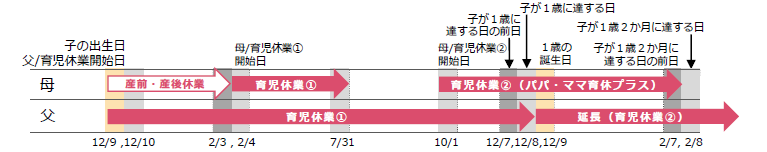

例5:パパ・ママ育休プラス適用時に1 歳6 か月までの育児休業を行う場合②

例6:パパ・ママ育休プラス適用時に1 歳6 か月までの育児休業を行う場合③

「子の看護等休暇」について

2025年4月1日施行の改正「育児・介護休業法」により、「子の看護等休暇」に名称が変わります。

改正後の内容について記載します。

小学校3年生終了までの子を養育する労働者は、1年度に5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合は10日)まで、病気、けがをした子の看護又は子に予防接種、健康診断等を受けさせるために、休暇の取得が可能な制度

制度の内容

| 【対象となる子の範囲】 | 小学校3年生終了までの子供を養育する労働者 (日々雇用される労働者を除く) |

| 【取得可能日数】 | ・子供が1人 :年5日 ・子供が2人以上:年10日 (1日又は時間単位で取得可) |

| 【取得事由】 | ・病気、ケガ ・予防接種、健康診断 ・感染症に伴う学級閉鎖等 ・入園(入学)式、卒園式 等 |

| 【労使協定締結で除外可能労働者】 | 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 |

「短時間勤務制度(所定労働時間短縮の措置)」について

3歳未満子を養育する労働者に関して、1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければならない制度

制度の内容

| 【対象となる子の範囲】 | 3歳未満の子供を養育する労働者 (日々雇用される労働者及び1日の所定労働時間が6時間以下の労働者を除く) |

| 【短時間勤務制度】 | 1日の労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)とする措置を含むものでなければならない |

| 【代替措置】 | 短時間勤務制度を講ずることが困難な労働者については、次のいずれかの措置を講じなければならない ・育児休業に関する制度に準ずる措置 ・フレックスタイム制度 ・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ ・テレワーク(2025年4月から) 等 |

| 【労使協定締結で除外可能労働者】 | ・入社1年未満の労働者 ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 ・業務の性質上又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を 講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者 ↑代替措置を講じなければならない |

「1日の労働時間を原則として6時間」とは

所定労働時間の短縮措置は、1日の所定労働時間を6時間とすることを原則としつつ、通常の所定労働時間が7時間45分である事業所において、短縮後の所定労働時間を5時間45分とする場合などを勘案し、短縮後の所定労働時間について、1日5時間45分から6時間までを許容する趣旨。

なお、1日の所定労働時間を6時間とする措置を設けた上で、そのほか、例えば1日の所定労働時間を7時間とする措置や、隔日勤務等の所定労働日数を短縮する措置など所定労働時間を短縮する措置をあわせて設けることも可能。

(引用:厚生労働省作成「育児・介護休業法のあらまし」)

「所定外労働」の制限について

2025年4月1日施行の改正「育児・介護休業法」により、子の対象範囲が広がります。

改正後の内容について記載します。

小学校就学前子を養育する労働者が子を養育するために請求した場合には、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない制度

所定外労働の制限です。時間外労働ではありません。

所定外労働とは、例えば1日6時間勤務の人が6時間を超えて働くことです。

(ちなみに時間外労働とは、法定労働時間(8時間)を超えて働くことを言います。)

制度の内容

| 【対象となる子の範囲】 | 小学校就学前の子供を養育する労働者 (日々雇用される労働者を除く) |

| 【所定外労働の制限】 | 事業主に請求し、所定外労働(残業)の免除が受けられる |

| 【期間/回数】 | ・1回の請求につき、1か月以上1年以内の期間 ・請求回数に制限なし |

| 【労使協定締結で除外可能労働者】 | ・入社1年未満の労働者 ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 |

「時間外労働(法定時間外労働)の制限」について

小学校就学前の子を養育する労働者がその子を養育するため労に請求した場合には、事業主は制限時間(1か月につき24時間、1年につき150時間)を超えて時間外労働をさせてはならない制度

制度の内容

| 【対象となる子の範囲】 | 小学校就学前の子供を養育する労働者 |

| 【時間外労働の制限】 | 事業主に請求し、時間外労働(残業)の免除が受けられる 【時間外労働の制限時間】 ・1か月: 24時間 ・1年 :150時間 |

| 【期間/回数】 | ・1回の請求につき、1か月以上1年以内の期間 ・請求回数に制限なし |

| 【対象外となる労働者】 | ・日々雇用される労働者 ・入社1年未満の労働者 ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 |

「深夜業の制限」について

小学校就学前の子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合、事業主は午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)において労働させてはならない制度

制度の内容

| 【対象となる子の範囲】 | 小学校就学前の子供を養育する労働者 |

| 【深夜業の制限】 | 事業主に請求し、午後10時から午前5時のまでの労働の免除が受けられる |

| 【期間/回数】 | ・1回の請求につき、1か月以上6か月以内の期間 ・請求回数に制限なし |

| 【対象外となる労働者】 | ・日々雇用される労働者 ・入社1年未満の労働者 ・次のいずれもに該当する保育が出来る16歳以上の同居家族が いる労働者 ※深夜労働していないこと (深夜の就労日数が月3日以下の場合を含む) ※負傷、疾病、心身の障害により保育が困難でないこと ※産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間以内の 者でないこと ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 ・所定労働時間の全部が深夜である労働者 |

最後に

私が子育てしているころに比べると、「育児」に関する制度はかなり充実してきています。

これから子育てをされる及び子育て中の方は、「育児」に関する制度を有効に利用し、お互い協力しながら子育てに取組んでいきましょう。

コメント