EIICHIです。

今回は、「出生時育児休業」と(通常の)「育児休業」について、その違いも含めてお話ししたいと思います。

結論から申し上げますと、「出生時育児休業」と(通常の)「育児休業」は別の制度になります。

「出生時育児休業」(産後パパ育休)について

制度の内容

2022年10月1日から施行された改正育児・介護休業法で創設された育児休業です。

子の出生後8週間以内に限って取得できる育児休業で、子が1歳まで取得できる育児休業とは別に創設されました。

主に男性労働者が子の出生後8週間以内に限定して取得できる制度

(出産した女性は、この間は通常「産後休業中」)

但し、子が養子等の場合は女性も対象になります

詳細は、以下の通りです。

| 対象期間 取得可能日数 | 子の出生後8週間以内 (子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から 8 週間以内) 4週間(28日)まで取得可能 (子の出生日又は出産予定日のいずれか早い方から(4週間)28日以内) |

| 申出期限 | 原則休業の2週間前まで |

| 分割取得 | 分割して2回取得可能 (但し、初めにまとめて申し出ることが必要) ★取得期間の合計が4週間を超えなければ、2回に分割して取得可 |

| 休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、 労働者が合意した範囲※で休業中に就業することが可能 |

※労働者が合意した範囲

具体的な手続きの流れは以下①~➃のとおりです。

①労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出

②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示

(就業させることを希望しない場合はその旨を通知)

③労働者が同意

④事業主が通知

「出生時育児休業」の繰り上げ、繰下げ

出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は休業1回につき1回に限り休業開始日の繰上げが可能、休業終了予定日の2週間前までに申し出ることにより事由を問わず休業1回につき1回に限り繰下げが可能

休業期間中の就労について

労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能です。

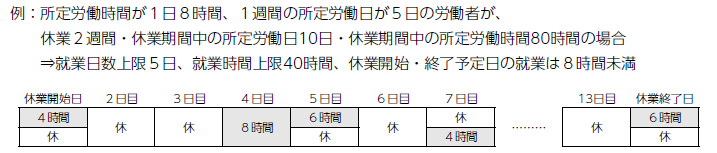

但し、就労可能日等には以下のとおり上限があります。

- 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分

- 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

「育児休業」について

制度の内容

子が1歳まで(保育園に入園できない等一定の要件に該当する場合は最長2歳まで)休業できる制度です。

男女労働者とも取得できます。

| 期間 | 原則子が1歳まで(最長2歳) (保育所等に入所できない等の理由がある場合は1歳6か月、1歳6か月到達時点でもなお保育所等に入所できない等の理由がある場合は2歳。)に達する日までの連続した期間 両親ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達する日までの間の1年間、取得可能(パパ・ママ育休プラス) |

| 申出期限 | 原則休業開始予定日1か月前まで {1歳6か月、2歳までの育児休業の場合は2週間前 (休業開始予定日によって2週間~1か月前)} |

| 分割取得 | 分割して2回取得可能 (但し、取得の際にそれぞれ申し出ることが必要) |

| 休業中の就業 | 原則就業不可 |

| 1歳以降の再取得 | 特別な事情がある場合に限り再取得可※ |

「育児休業」の繰り上げ、繰下げ

出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は1歳までの休業1回につき1回に限り休業開始日の繰上げが可能、休業終了予定日の1か月前までに申し出ることによりまでの範囲内で事由を問わず休業1回につき1回に限り繰下げが可能

1歳6か月、2歳までの育児休業の場合は休業終了予定日の2週間前までに申し出ることにより1歳6か月、2歳までの範囲内で事由を問わず1回に限り繰下げが可能

休業期間中の就労について

「育児休業」の場合は、「出生時育児休業」と異なり、休業期間中に就労することは想定されていません。

しかし、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、「一時的」・「臨時的」にその事業主の下で就労することは可能。

詳細は、こちら(令和2年12月厚生労働省作成:育児休業期間中の就労について)を参照ください。

「出生時育児休業」(産後パパ育休)と「育児休業」の関係ついて

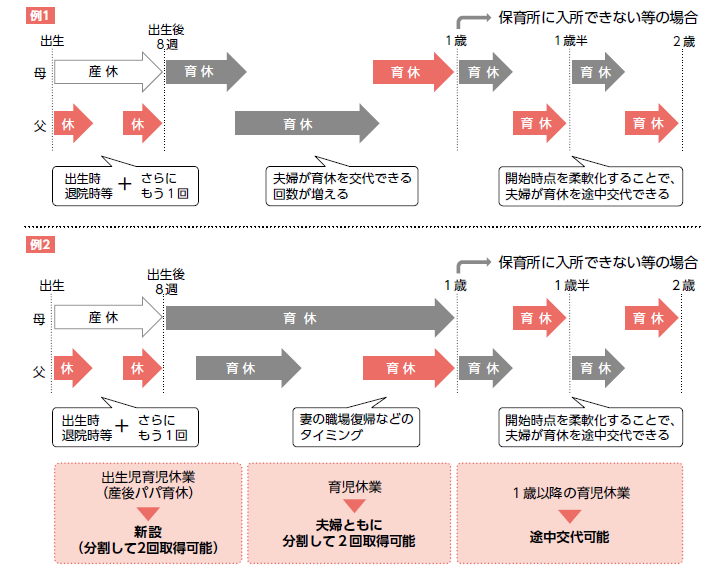

「出生時育児休業」と「育児休業」は別々の制度であり、「出生時育児休業」は、「育児休業」とは別に取得できます。

取得する際には、それぞれの休業取得の申出をしなければなりません。

(「出生時育児休業」と「育児休業」では申出期限が違いますので、注意が必要です。)

子の出生後8週間以内に「出生時育児休業」を2回に分割して取得し、その後、子が1歳となるまでに「育児休業」を2回に分割して取得すれば、例2のように最大合計4回に分割して休業することが可能。

子の出生後8週間以内は「出生時育児休業」に加えて、「育児休業」も取得できます。

子の出生後8週以内の期間は、労働者が選択し、「出生時育児休業」と「育児休業」のどちらも取得できます。

つまり出生後8週間以内の間に「出生時育児休業」を2回分割して取得し、その後「育児休業」を2回分割して取得することも可能です。

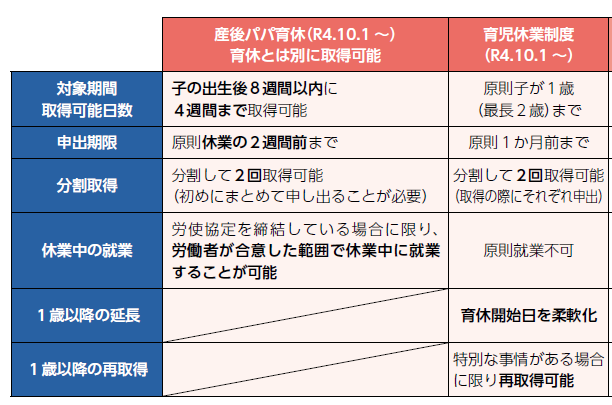

まとめ〔「出生時育児休業」(産後パパ育休)と「育児休業」の違いについて〕

まとめると、申出期限、分割取得、休業中の就業等に主に以下のような違いがあります。

申出期限は「出生時育児休業」(産後パパ育休)の方が休業開始前2週間と短いため、産後8週間以内に限っての育児休業は、出生予定日が近くになって申出をする場合は、「出生時育児休業」を選択したほうが申出がしやすいと思われます。

(「育児休業」:休業開始前1か月)

分割取得時の申出は、「出生時育児休業」(産後パパ育休)は2回分をまとめて申出しなければならない。

「育児休業」は、取得の際の申出で可(1回ごとに申出)

(それぞれ休業開始1か月前で可)

休業期間中に就業する場合、「出生時育児休業」(産後パパ育休)は一定の範囲内であらかじめて申し出て就労することが出来ます。

「育児休業」の場合は、原則就労は認められていません。

(例外として「一時的」・「臨時的」な就労は可能)

休業期間中の経済的な支援について

社会保険料の免除

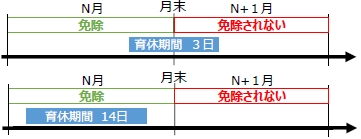

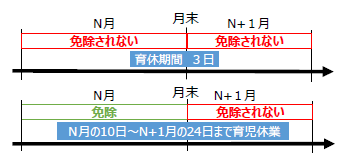

「出生時育児休業」及び「育児休業」期間中は、『育児休業の開始日の属する月から育児休業の終了日の翌日が属する月の前月まで』の社会保険料が免除が受けられます。

「月額保険料」について

育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、『同月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除』されます。

14日以上の日数には、就業した日数は含めません。

「賞与保険料」について

育児休業等を1月超(暦日)取得した場合のみ免除されます。

「出生時育児休業」は最大28日しか取得できないので、「1か月超」の要件を満たさず、『出生時育児休業期間中』に支給された賞与は社会保険料免除の対象となりません。

育児休業給付の支給

「出生時育児休業」を取得した場合

「出生時育児休業給付金」が支給されます

「育児休業」を取得した場合

「育児休業給付金」が支給されます

「育児休業給付」については、以下の記事も参照ください。

最後に

私が子育てしているころに比べると、育児休業の制度はかなり充実してきています。

また、男性の育児休業の取得も増えてきています。

(私が今働いている会社でも男性の育児休業の取得者は複数おります。)

(男性の育児休業の取得者はまだまだ増やしたい考えています。)

(ちなみに、女性の育児休業取得率は現在100%です。)

これから子育てをされる方は、「出生時育児休業」と「育児休業」等の制度を利用し、お互い協力しながら子育てに取組んでいきましょう。

コメント