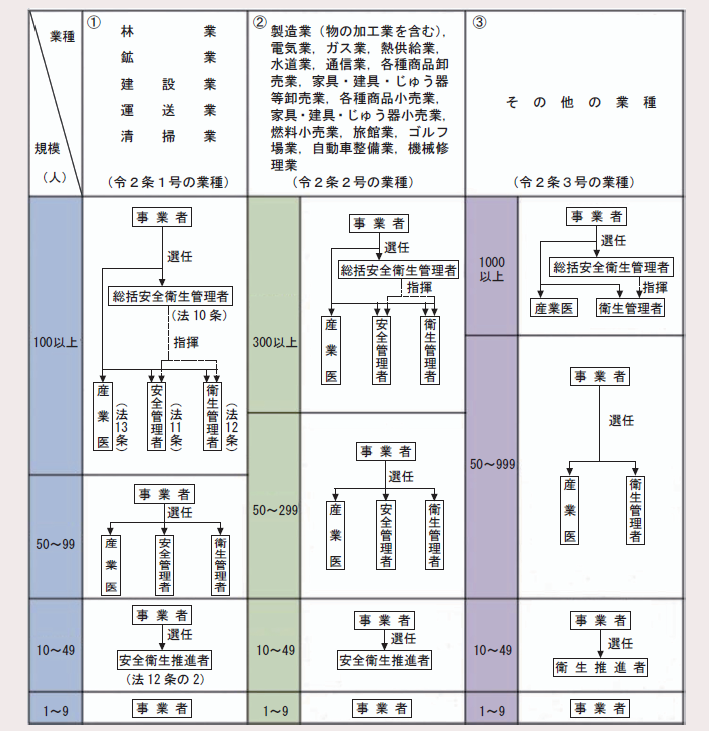

労働安全衛生法では、事業場を一つの適用単位として、各事業場の業種、規模等に応じて、「総括安全衛生管理者」、「安全管理者」、「衛生管理者」及び「産業医」の選任と安全衛生委員会の設置を義務付けています。

また、小規模事業場にあっては、安全衛生推進者、衛生推進者の選任を義務づけています。

選任後、所轄労働基準監督署長に報告する必要がある職種もあります。

今回は、安全管理体制についてお話ししたいと思います。

下表のとおり選任することが義務付けられています。

「総括安全衛生管理者」について

労働安全衛生法第10条(労働安全衛生法施行令第2条、労働安全衛生規則第2条等)

労働安全衛生法第10条に、一定の規模以上の事業場について、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者を「総括安全衛生管理者」として選任し、その者に安全管理者、衛生管理者を指揮させることが規定されています。

選任基準

| 業 種 | 事業場の規模 (常時使用する労働者数※) |

|---|---|

| 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 | 100人以上 |

| 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 | 300人以上 |

| その他の業種 | 1000人以上 |

常時使用する労働者には、正社員の他、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者等、名称の如何にかかわらず、常態としてその事業場で使用される労働者が含まれます。

資格要件

事業場においてその事業の実施を統括管理する者(工場長等)

職務

① 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること

② 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること

③ 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること

④ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること

⑤ 安全衛生に関する方針の表明に関すること

⑥ 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること

⑦ 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること

選任・報告

「総括安全衛生管理者」を選任すべき事由が発生した日から 14 日以内に選任し、電子申請により、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告

2025年1月1日から選任報告が電子申請が原則義務化されています。

「安全管理者」について

労働安全衛生法第11条(労働安全衛生法施行令第3条、労働安全衛生規則第4条、第5条、第6条等)

労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、

その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることと規定されています。

選任基準

| 業 種 | 事業場の規模 (常時使用する労働者数) |

|---|---|

| 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 | 50人以上 |

なお、次に該当する事業場にあっては、安全管理者のうち1人を専任の安全管理者とすることが必要。

| 業 種 | 事業場の規模 (常時使用する労働者数) |

|---|---|

| 建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 | 300人以上 |

| 無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 | 500人以上 |

| 紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 | 1,000人 |

| 上記以外の業種 | 2,000人以上 |

資格要件

- 下表の年数以上産業安全の実務に従事した経験を有し、かつ労働安全衛生規則第5条第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)を修了した者

| 大学 高等専門学校 卒 | 高校卒 | その他 | |

|---|---|---|---|

| 理科系統 | 2年 | 4年 | 7年 |

| 理科系統以外 | 4年 | 6年 | 7年 |

- 労働安全コンサルタント 等

職務

(1)「総括安全衛生管理者」の業務のうち次の安全に関する技術的事項を管理することとなっています

- 建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当な防止措置(設備新設時、新生産方式採用時等における安全面からの検討を含む。)

- 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的な点検及び整備

- 作業の安全についての教育及び訓練

- 発生した災害原因の調査及び対策の検討

- 消防及び避難の訓練

- 作業主任者その他安全に関する補助者の監督

- 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録

- その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における安全に関し、必要な措置など

(2)巡視及び権限の付与

- 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

- 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければなりません。

選任・報告

「安全管理者」を選任すべき事由が発生した日から 14 日以内に選任し、電子申請により、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告

2025年1月1日から選任報告が電子申請が原則義務化されています。

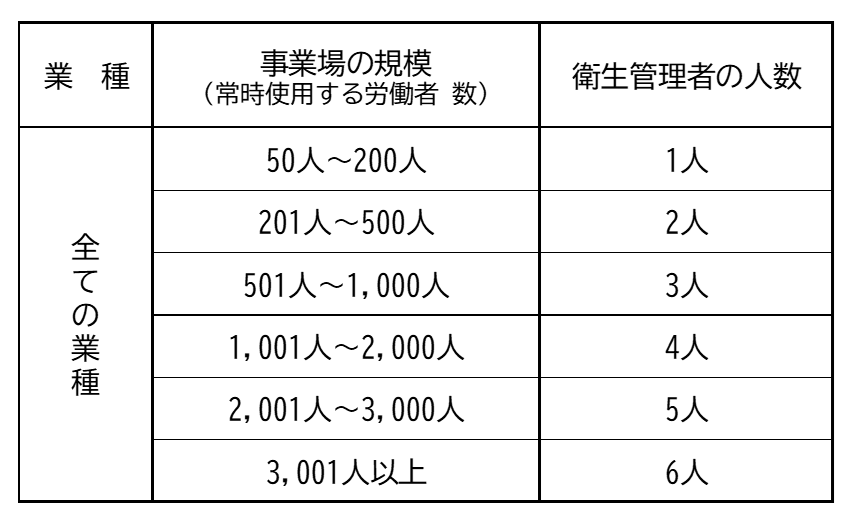

「衛生管理者」について

労働安全衛生法第12条(労働安全衛生法施行令第4条、労働安全衛生規則第7条、第11条等)

労働安全衛生法第12条では、一定の規模に応じ「衛生管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させることと規定されています。

選任基準

次に該当する事業場にあっては、衛生管理者のうち 1 人を専任の衛生管理者とすることとが必要

| 事業場の規模 (常時使用する労働者数) |

| 業種にかかわらず常時1,000人を超える労働者を使用する事業場 |

| 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または一定の有害な業務※に 常時30人以上の労働者を従事させるもの |

※一定の有害業務【労働基準法施行規則第18条】

① 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

② 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

③ ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

④ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

⑤ 異常気圧下における業務

⑥ さく岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務

⑦ 重量物の取扱い等重激な業務

⑧ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

⑨ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、

一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる

有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務

⑩ 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

常時500人を超える労働者を使用する事業場で、上記①、③~⑤の業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任を要する。

資格要件

| 業 種 | 資格要件(免許等保有者) |

|---|---|

| 農林水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 | ・第一種衛生管理者免許を有する者 ・衛生工学衛生管理者免許を有する者 ・医師 ・歯科医師 ・労働衛生コンサルタント など |

| その他の業種 | ・第一種衛生管理者免許を有する者 ・第二種衛生管理者免許 ・衛生工学衛生管理者免許を有する者 ・医師 ・歯科医師 ・労働衛生コンサルタント など |

職務

(1)「総括安全衛生管理者」の業務のうち衛生に関する技術的事項を管理することとなっています

- 健康に異常のある者の発見及び処置

- 作業環境の衛生上の調査

- 作業条件、施設等の衛生上の改善

- 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備

- 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項

- 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成

- 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備

(2)定期巡視

- 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡回し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

- 事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければなりません。

選任・報告

「衛生管理者」を選任すべき事由が発生した日から 14 日以内に選任し、電子申請により、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告

2025年1月1日から選任報告が電子申請が原則義務化されています。

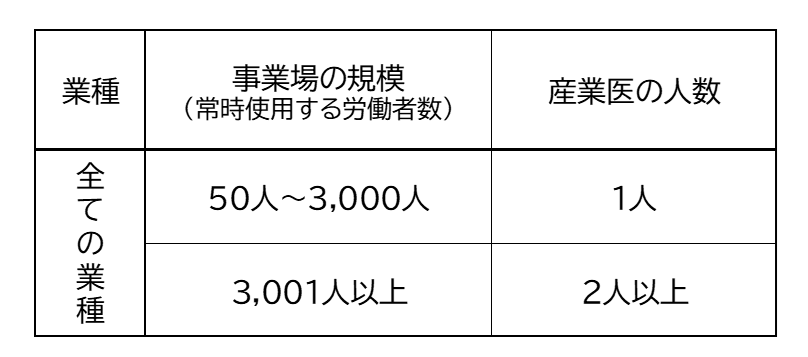

「産業医」について

労働安全衛生法第13条(労働安全衛生法施行令第5条、労働安全衛生規則第13条、第14条、第14条の2、第14条の3、第14条の4、第15条等)

労働安全衛生法第13条では、一定規模以上の事業場について、一定の医師のうちから「産業医」を選任し、事業者の直接の指揮監督の下で専門家として労働者の健康管理等に当たらせることと規定されています。

選任基準

次に該当する事業場にあっては、専属の産業医を選任することとなっています。

| 事業場の規模 (常時使用する労働者数) |

| 業種にかかわらず常時1,000人を超える労働者を使用する事業場 |

| 一定の有害な業務※に常時500人以上の労働者を従事させるもの |

※一定の有害業務【労働基準法施行規則第13条第1項第3号】

① 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

② 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

③ ラジウム 放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

④ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

⑤ 異常気圧下における業務

⑥ さく岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務

⑦ 重量物の取扱い等重激な業務

⑧ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

⑨ 坑内における業務

⑩ 深夜業を含む業務

⑪ 水銀、砒素、黄りん 、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、

石炭酸、その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

⑫ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、

一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる

有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務

⑬ 病原体によって汚染の恐れが著しい業務

資格要件

医師であって、次のいずれかの要件を備える者

- 労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した者(日本医師会の産業医学基礎研修を修了)

- 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの

- 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者

- 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授または常勤講師の経験のある者

職務等

主な業務

- 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること

- 作業環境の維持管理に関すること

- 作業の管理に関すること

- 労働者の健康管理に関すること

- 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること

- 衛生教育に関すること

- 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること

勧告等

- 労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。

- 労働者の健康障害の防止に関して、総括安全衛生管理者に対する勧告又は衛生管理者に対する指導、助言をすることができます。

さらに、衛生委員会等に対して、労働者の健康確保のため、必要な調査審議を求めることができます。 - なお、産業医は勧告をしようとするときは、あらかじめ、勧告の内容について事業者の意見を求めなければなりません。

- なお、事業者は産業医からの勧告があった際は、衛生委員会又は安全衛生委員会に報告するとともに、勧告の内容・勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合は、その旨・その理由)を記録し、3年間保存しなければなりません。

定期巡視

少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときに 、直ち に、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を 講じなければなりません。

ただし、次の事項が産業医に提供されている場合で、事業者からの同意があった場合は、少なくとも 2 か月に1回とすることができます。

① 衛生管理者が行う職場巡視の結果

② 労働者の健康障害防止や健康保持のために必要な事項であって衛生委員会又は

安全衛生委員会における調査審議を経て産業医に提供することとした情報

権限の付与

事業者は産業医に対して、上記「主な業務」に記載する職務をなし得る次の権限を含めて与えなければならない。

- 事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること。

- 上記「主な業務」に記載する職務を実施するために必要な情報を労働者から収集すること。

- 労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。

産業医に対する情報の提供

産業医を選任した事業者は、産業医に対して、次の情報を提出しなければならない。

- 健康診断の実施後の実施後の既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に 関する情報

(措置を講じない場合は、その旨及びその理由) - 長時間労働者に対する面接指導実施後の既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(措置を講じない場合は、その旨及びその理由)

- ストレスチェックに基づく面接指導実施後の既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(措置を講じない場合は、その旨及びその理由)

- 時間外・休日労働が1か月当たり80時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報(措置を講じない場合は、その旨及びその理由)

- 労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの(措置を講じない場合は、その旨及びその理由)

提供時期

1~3は、医師又は歯科医師からの意見徴収を行った後、遅滞なく提供

4は、超えた時間の算定を行った後、速やかに提供

5は、産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供

選任・報告

「産業医」を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、電子申請により、遅滞なく所轄の労働基準監督署長へ報告

2025年1月1日から選任報告が電子申請が原則義務化されています。

「安全衛生推進者」・「衛生推進者」について

労働安全衛生法第12条の2(労働安全衛生規則第12条の2、第12条の3、第12条の4等)

労働安全衛生法第12条の2では、一定の業種及び規模の事業場ごとに安全衛生推進者又は衛生推進者(以下、「安全衛生推進者等」という。)を選任し、その者に労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等の業務を担当させることと規定されています。

選任基準

| 業種 | 事業場の規模 (常時使用する労働者数) | 要選任推進者 |

|---|---|---|

| 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 | 10人以上50人未満 | 安全衛生推進者 |

| その他の業種 | 10人以上50人未満 | 衛生推進者 |

資格要件

「労働安全衛生規則第12条の3」及び「安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63.9.5労働省告示80号)」等で 次のように定められています。

- 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習(安全衛生推進者養成講習)を修了した者

- 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上の安全衛生の実務に従事した経験を有する者

- 学校教育法による高等学校を卒業した者で、その後3年以上の安全衛生の実務に従事した経験を有する 者

- 5年以上の安全衛生の実務に従事した経験を有する者

- 安全管理者、衛生管理者、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントの資格を有する者

職務

安全衛生推進者は、「昭和63年9月16日基発第602号」により、次の業務を行うことになっています。

(但し、衛生推進者は衛生にかかる業務に限る)

- 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

- 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

- 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。

- 安全衛生教育に関すること。

- 異常な事態における応急措置に関すること。

- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

- 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計の作成に関すること。

- 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること。

選任

安全衛生推進者等選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任

報告の必要はありません。

安全衛生推進者等を選任した時は、当該安全衛生推進者等の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示する等(腕章をつけさせる、特別の帽子を着用させる等の措置含む)により関係労働者に周知を行うこととなっています。

「作業主任者」について

労働安全衛生法第14条(労働安全衛生法施行令第6条、労働安全衛生規則第16条、第17条、第18条等)

労働安全衛生法第14条では、労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業について、作業を実質的に管理する者を「作業主任者」として選任し、その者に作業に従事する労働者を指揮させるとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を行わせることとが規定されています。

選任基準

「作業主任者」を選任しなければならない作業、資格者は、次のとおりです。

| 令6条 号別 | 各規則条文 | 作業主任者名称 | 資格 種類 | 選任すべき作業 (安衛法14条、同法施行令6条、安衛則16条) | 職務 根拠 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 高圧則10 | 高圧室内 作業主任者 | 免許 | 潜函工法その他の圧気工法により大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業 | 高圧則10② |

| 2 | 安規314 | ガス溶接 作業主任者 | 同上 | アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置(10以上の可燃性ガスの容器を導管により連結したもの又は9以下の連結で水素若しくは溶解アセチレンの場合は400リットル以上、他は1,000リットル以上)を用いて行う金属の溶接、溶断、加熱の作業 | 安規315 |

| 3 | 安規151の126 | 林業架線 作業主任者 | 同上 | 次のいずれかの機械集材装置、運材索道の組立、解体変更、修理の作業又はこれらの設備による集運材作業 ①原動機定格出力7.5kwを超えるもの ②支間の斜距離の合計が350m以上のもの ③最大使用荷重が200kg以上のもの) | 安規151の127 |

| 4 | ボイラー則24 | ボイラー 取扱 作業主任者 | ボイラー 技士免許等 | ボイラー取扱業務(小型を除く→令1条4号) ①特級=伝熱面積合計500m2以上 (貫流のみは除く) ②1級以上=伝熱面積合計25m2以上500m2未満(貫流のみ500m2以上) ③2級以上=伝熱面積合計25m2未満 ④技能講習以上=令20条5号イからニまでのボイラー | ボ規25 |

| 5 | 電離則46 | エックス線 作業主任者 | 免許 | 次の放射線業務 (但し医療用又は波高値による定格電圧が1,000KV以上のエックス線装置使用は除く) ①エックス線装置の使用又はエックス線の発生を伴う装置の検査業務 ②エックス線管、ケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査の業務 | 電離則47 |

| 5の2 | 電離則52-2 | ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | 同上 | ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真撮影の作業 | 電離則52-3 |

| 6 | 安規129 | 木材加工用機械 作業主任者 | 技能 講習 | 丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤、ルーターで携帯用のものを除き合計5台以上 (自動送材車式帯のこ盤を含む場合は3台以上) | 安規130 |

| 7 | 安規133 | プレス機械 作業主任者 | 同上 | 動力プレス5台以上 | 安規134 |

| 8 | 安規297 | 乾燥設備 作業主任者 | 同上 | ①乾燥設備内容積1m3以上 (令別表第1の危険物に係るもの) ②危険物以外、熱源に燃料又は電力使用 (その最大消費量が、固体燃料毎時10㎏以上、液体燃料毎時10ℓ以上、気体燃料毎時1㎥以上、定格消費電力10kW以上のものに限る) | 安規298 |

| 8の2 | 安規321-3 | コンクリート破砕器 作業主任者 | 同上 | コンクリート破砕器を用いる破砕作業 | 安規321-4 |

| 9 | 安規359 | 地山の掘削及び土止め支保工 作業主任者 | 同上 | 掘削面の高さ2m以上の地山の掘削の作業 (技能講習は「地山の掘削及び土止め支保工で統一」) | 安規360 |

| 10 | 安規374 | 土止め支保工の切りばり、腹おこしの取付け又は取りはずしの作業 (同上) | 安規375 | ||

| 10-2 | 安規383-2 | ずい道等の掘削等 作業主任者 | 同上 | ずい道等の掘削、ずり積み、支保工組立(落盤、肌落防止用)、ロックボルト取付、コンクリート等吹付 | 安規383-3 |

| 10-3 | 安規383-4 | ずい道等の覆工 作業主任者 | 同上 | ずい道等覆工(型わく支保工)組立、解体、移動、コンクリート打設 | 安規 383-5 |

| 11 | 安規403 | 採石のための掘削 作業主任者 | 同上 | 掘削面の高さ2m以上となる採石法2条の岩石の採取のための掘削 | 安規404 |

| 12 | 安規428 | はい 作業主任者 | 同上 | 高さ2m以上のはい付け、はいくずし (但し、ばら物荷や荷役機械の運転者のみで行う作業は除く) | 安規429 |

| 13 | 安規450 | 船内荷役 作業主任者 | 同上 | 船舶荷積み卸、船舶内荷移動の作業 (但し、500t 未満の船舶で揚貨装置を用いない作業は除く) | 安規451 |

| 14 | 安規246 | 型枠支保工組立て等 作業主任者 | 同上 | 型わく支保工の組立て、解体の作業 (但し、建築物の柱・壁・橋脚、ずい道のアーチ・側壁等のコンクリート打設用は除く) | 安規247 |

| 15 | 安規565 | 足場の 組立て等 作業主任者 | 同上 | つり足場、張出足場又は高さが5m以上の足場の組立、解体、変更の作業(ゴンドラのつり足場は除く) | 安規566 |

| 15-2 | 安規517-4 | 建築物等の鉄骨の 組立て等 作業主任者 | 同上 | 建築物の骨組み・塔であって高さが5m以上の金属製の部材により構成されるものの組立て、解体、変更の作業 | 安規517-5 |

| 15-3 | 安規517-8 | 鋼橋架設等作業主任者 | 同上 | 橋梁の上部構造であって金属部材により構成されるものの架設、解体、変更の作業 (但し、高さ5m以上又は橋梁支間30m以上に限る) | 安規517-9 |

| 15-4 | 安規 517-12 | 木造建築物の組立て等作業主任者 | 同上 | 軒高5m以上の木造建築物の構造部材組立て、屋根下地外壁下地の取付の作業 | 安規 517-13 |

| 15-5 | 安規 517-17 | コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 同上 | 高さ5m以上のコンクリート造工作物の解体、破壊の作業 | 安規517-18 |

| 16 | 安規 517-22 | コンクリート橋架設等作業主任者 | 同上 | 橋梁の上部構造であってコンクリート造のものの架設又は変更の作業 (但し、高さ5m以上又は橋梁支間30m以上に限る) | 安規 517-23 |

| 17 | ボ則62 | 第一種圧力容器取扱 作業主任者 | *1 | 第一種圧力容器の取扱作業 (但し、令1条6号小型圧力容器及び令6条17号イ、ロは除く) | ボ則63 |

| 18 | 特化27 | 特定 化学物質 作業主任者 | 技能 講習 | 令別表第3の特定化学物質(1類・2類・3類) 製造又は取扱 (但し、試験研究の取扱業務は除く) | 特化則28 |

| 19 | 鉛33 | 鉛 作業主任者 | 同上 | 令別表第4の1号から10号までの鉛業務 (但し、遠隔操作の場合は除く) | 鉛則34 |

| 20 | 四アル14 | 四アルキル鉛等 作業主任者 | 同上 | 令別表第5の1号から6号・8号の四アルキル鉛等業務 (講習は18と同一) | 四アル15 |

| 21 | 酸欠11 | 酸素欠乏 危険 作業主任者 (第1種) | 同上 | 酸素欠乏危険場所における作業 (第一種酸素欠乏危険作業) | 酸欠則11② |

| 酸素欠乏 危険 作業主任者 (第2種) | 同上 | 酸素欠乏危険場所(酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所に限る)における作業(第二種酸素欠乏危険作業) | 酸欠則11③ | ||

| 22 | 有機19 | 有機溶剤 作業主任者 | 同上 | 令別表第6の2に掲げる有機溶剤の製造又は取扱 | 有機則19の2 |

| 23 | 石綿19 | 石綿 作業主任者 | 同上 | 石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物を取扱う作業、試験研究のため製造する作業 | 石綿則20 |

上記以外はボイラー技士免許(特級・1級・2級)、第一種圧力容器作業主任者技能講習(化学設備・普通)

引用:中央労働災害防止協会HP

資格要件

上記表の作業主任者の免許試験合格者及び技能講習終了者

職務

「作業の直接指揮」、「使用する機械等の点検」、「機械等に異常を認めたときの必要な措置」、「安全装置等の使用状況の監視」等、上記表の『職務根拠』に記載の安衛則等の厚生労働省令に記載の職務を行う。

選任

上記表の作業を行う場合に、必要な資格を有する者のうちから作業主任者を選任し、作業者の指揮その他上記の職務を行わせなければならない。

選任報告の義務はなし

同一の場所で作業を行う場合において、当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。

「安全委員会」・「衛生委員会」について

労働安全衛生法第17、第18条、第19条

(労働安全衛生法施行令第8、第9条、労働安全衛生規則第21条、第22条、第23条、第23条の2等)

選任基準

安全委員会

| 業種 | 事業場の規模 (常時使用する労働者数) |

|---|---|

| 林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種 道路貨物運送業、港湾運送業、自動車整備業、機械修理業、清掃業 | 50人以上 |

| 上記以外の製造業(物の加工業を含む)、上記以外の運送業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・什器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 | 100人以上 |

衛生委員会

| 業種 | 事業場の規模 (常時使用する労働者数) |

|---|---|

| すべての業種 | 50人以上 |

安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて「安全衛生委員会」を設置することができます。(労働安全衛生法第19条)

「安全衛生委員会」の設置を要しない事業場にあっても、労働者の意見を聴く機会を設けるよう規定されています。(労働安全衛生規則第23条の2)

委員会の構成

安全委員会

- 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者

- 安全管理者のうちから事業者が指名した者

- 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者

「1」の委員を議長とし、それ以外の委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき事業者が指名しなければならない。

衛生委員会

- 総括安全衛生管理者又はこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者

- 衛生管理者のうちから事業者が指名した者

- 産業医のうちから事業者が指名した者

- 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者

「1」の委員を議長とし、それ以外の委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき事業者が指名しなければならない。

委員会の開催

「安全委員会」、「衛生委員会」又は「安全衛生委員会」は、毎月1回以上開催しなければならない。

委員会の調査審議事項

安全委員会

- 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

- 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。

- 安全に関する規程の作成に関すること。

- 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置(法第28条の2第1項又は法第57条の3第1項及び第2項)のうち、安全に係るものに関すること。

- 安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。

- 安全教育の実施計画の作成に関すること。

- 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。

衛生委員会

- 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

- 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

- 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

- 衛生に関する規程の作成に関すること。

- 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置(法第28条の2第1項又は法第57条の3第1項及び第2項)のうち、衛生に係るものに関すること。

- 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。

- 衛生教育の実施計画の作成に関すること。

- 有害性の調査(法第57条の4第1項及び第57条の5第1項)並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。

- 作業環境測定(法第65条第1項又は第5項)の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。

- 定期に行われる健康診断、都道府県労働局長による指示(法第66条第4項)を受けて行われる臨時の健康診断、自ら受けた健康診断(法第66条の2)及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。

- 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。

- 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。

- 労働者の精神的健康の保持を図るための対策の樹立に関すること。

- 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。

「安全衛生委員会」を設置した場合は、上記「安全委員会」及び「衛生委員会」のすべての事項が調査審議事項となります

記録の作成

委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。

- 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容

- 委員会における議事で重要なもの

議事概要の周知

事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知しなければならない。

- 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

- 書面を労働者に交付すること。

- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

まとめ

上記を参考に法律で定められた管理者等を選任し、規定に従って届け出を行ってください。

また、選任するためには事前に免許の取得や講習を受けなければならないものもありますので、計画的に選任する必要があります。

委員会については、法律の規定に従って定期的に開催しなければなりません。

労働安全衛生法に基づく安全管理体制を構築して、労働安全衛生管理を確実に行いましょう。

コメント