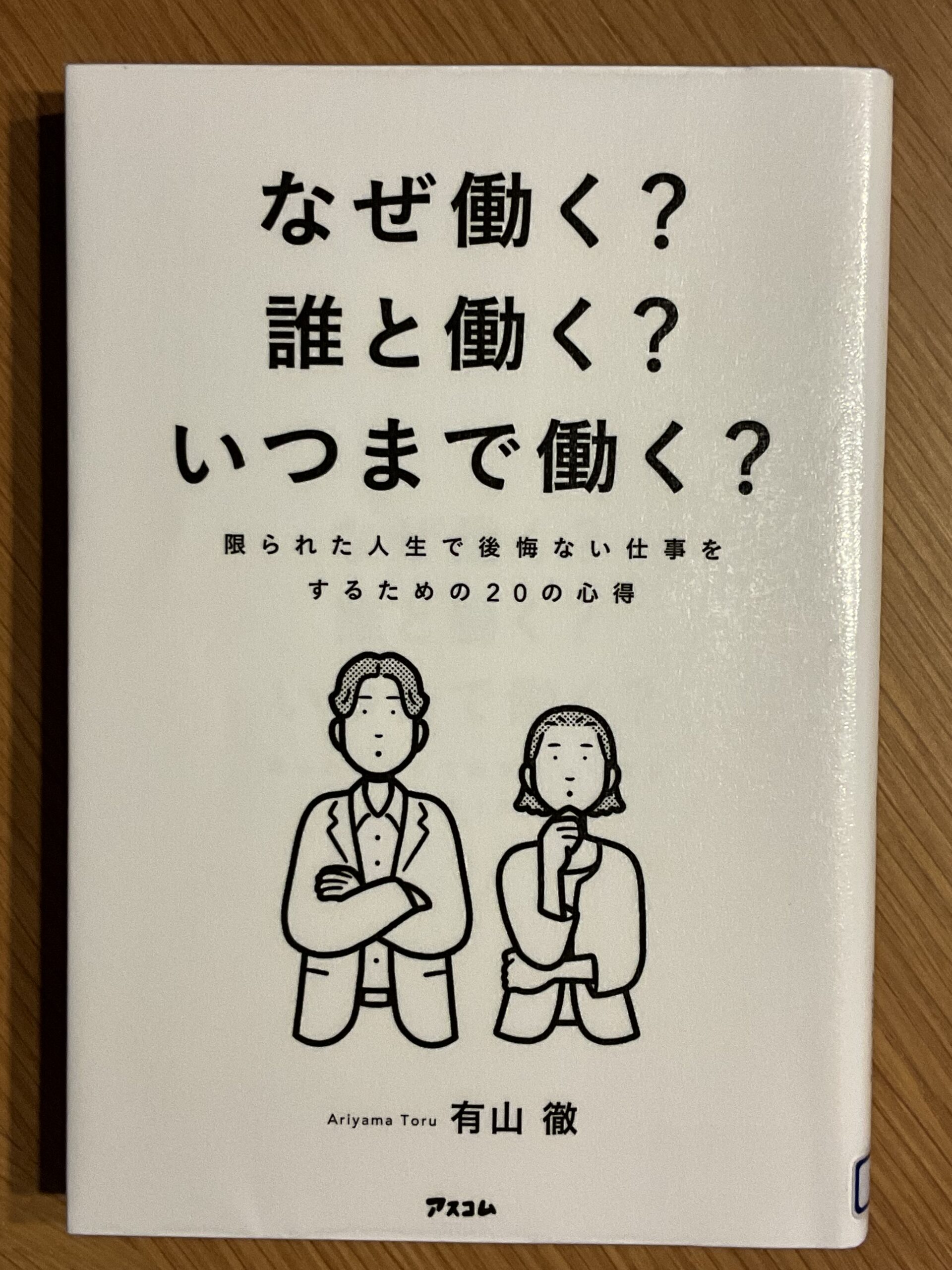

今回紹介する本は、「なぜ働く?誰と働く?いつまで働く?(限られた人生で後悔のない仕事をするための20の心得)(有山 徹 著 アスコム)」です。

本書は、以下の5部構成になっています。

- なぜ「やりたいこと」に悩むのか

- 言語化~自分のストーリーを語る~

- 価値化~自分の武器を見つける~

- 行動~自分の可能性を広げる~

- 問い続けることで変化に適応する

- 最後に

『「やりたいことが見つからない」「自分の強みが分からない」「新しい仕事に挑戦するのが怖い」等、こんな悩みを抱えている人が「ありたい自分」に一歩近づくための本』と著者は述べています。

1.なぜ「やりたいこと」に悩むのか

『なぜ「やりたいこと」に悩むのか』では、主に以下のことが述べられています。

- やりたいこと探しを「何をする」「とこで働く」を「なぜ」「誰と」「いつまで」というように違った視点で考えてみる。

- 人の仕事に対する欲求を「衛生要因(不満足要因)」と「動機付け要因(満足要因)」の2つに整理する。

- 「衛生要因」とは、仕事における「働きやすさ」を決めるもの。

例えば、十分な給与やストレスのない職場環境。「ないと不満」になる。 - 「動機付け要因」は、「やる気」の源。

例えば、どう評価されるか、成長の実感ある等、「あると満足」できる。

- 「衛生要因」とは、仕事における「働きやすさ」を決めるもの。

- 不満のない環境で働いていると、働く意味や目的が見えなくなりがちだが、よりよく生きるために特に注目するのは、「やる気の源」。

- 2つの要因は、お互いに補完し合う関係ではなく、不満を解消しても満足度が上がるわけではない。

- 「不満はないけど、満足してない」状態の人は、何が「やる気の源」なのか解像度が低い可能性がある。

- 「何のために働くのか」という目的がはっきりしている状態は、「人生の解像度が高い状態」。

- 「人生の解像度」とは、「自分が今どんな状態で、どこへ向かいたいのか」といった意味合い。

- 人生の解像度を高めることが「心理的成功」を生む。

(道に迷ったとき、解像度が高ければ現在地も進みたい方向もクリアになり、次の一歩を踏み出せる。) - 解像度が低いと、どちらに向いてどう足を出せばいいかわからない。

- 人生の解像度を高めることが「心理的成功」を生む。

- 大事なのは、「やりたいこと」といったゴールだけに縛られるのではなく、「自分の人生はこれでいいんだ」と納得できること。

- 自分で納得できる日々を過ごすことで得られる充足感を「心理的成功」と呼ぶ。

- ゴールに価値を置くのではなく、そこに至るまでの「道のり」や取り組んでいることに自分の人生の意義を見出す。

- 自分で納得できる日々を過ごすことで得られる充足感を「心理的成功」と呼ぶ。

- 生き残るのは、変化する者

常に変化してく世の中において、それと合わせて自らを変えて行けなければ、いつかは滅んでしまう。 - この本では、「言語化」と「価値化」と「行動」という3つのポイントで解像度を高めていく。

- 「言語化」とは、価値観や考え方をはっきりさせること。

- 頭の中で思っていたことを言葉にすると、ワクワクする気づきがたくさんある。

- 「価値化」とは、過去の経験や知識に価値を見いだすこと。

- 視点の当て方次第で、価値は浮かび上がってくる。

- 「行動」とは、なかなか行動できない人のための、一歩を踏み出すヒント。

- 行動を躊躇してしまう人の心理的バリヤーを少しずつ取り払う行動は、人とのつながりを増やす。

- 「言語化」とは、価値観や考え方をはっきりさせること。

- これらに取り組んでいく上で、結果ではなく、大切なのは「プロセスの意味づけ」。

- 結果だけ見ると成果に結びつかなかったことを「意味のないこと」と評価してしまうが、結果の出なかったことでも、解像度を高める意味がある。

2.言語化~自分のストーリーを語る~

「言語化~自分のストーリーを語る~」では、主に以下のことが述べられています。

- 「あなたはどんなひとですか?」と質問されると返答が難しい。

(あなたは自分がどういう人間なのか、他人に伝えられますか?) - 人は自分のことをよく知らないか、知っていても言葉にできない。

- 自分について、なんとなく思っていることを言葉にするだけで、思いがけない発見が得られる。

- 言語化は「自己理解のプロセス」。

- より多くの人にあなたのことを知ってもらうことが、キャリアの可能性を広げる。

- 重要なことは、その人の特性が多くの人に認知されていること。

自分が得意としていることを公開していることが、それを活かすチャンスを引き寄せている。 - 自分もみんなも知っている自分=「ジョハリの窓の開放の窓」を大きくしていくことで、チャンスが向こうからやってきてくれる確率が上がる。

- 怖がらずに自分のキャラクターを開示する。

- 思わぬ人や仕事との出会いは、意外な自己の発見につながる。

- 「自分の定年」を自分で決める。

- 自分で定年を決めると、自分が進むべき方向が定まってくる効果もある。

(残された時間で何をしなければならないか、進む方向が見えてくる。)

- 自分で定年を決めると、自分が進むべき方向が定まってくる効果もある。

- やった結果に対する後悔よりも、やらなかったことへの後悔が強い。

- 誰しも人生には限りがあるが、なんとなく過ぎ去ってしまいがち。

- いつまで働きたいのか、あるいは働きたくないのか、自分で決める。

- なぜ好きなのかを言葉にしてみると、意外と「あ、自分そうなのか」と新しい発見があったりする。

- 自分でも選択や行動の理由は分かっているようでわからない。

- 「なんとなく」で曖昧にせず、どんな小さなことでも動機をはっきりさせてみる。

- 歳を重ねるとダメ出しを受ける機会が減るが、自分の言語化には何でも言ってくれる存在が役に立つ。

- 他人に意見を言われるというのは、言い換えれば他人を使って自分を言語化すること。

そう思えば、たとえ嫌なことを言われても、少しだけ前向きになれるかもしれない。

3.価値化~自分の武器を見つける~

「価値化~自分の武器を見つける~」では、主に以下のことが述べられています。

- 少しずつ蓄積してきた知識やスキルを「誰と働くか」という関係性のなかで、価値化することが大事。

- 誰と働くかによって価値は変わる。一緒に働く人との関係性が価値を作る。

- 謙虚してばかりだと謙虚癖がついてどんどん自分を過小評価してしまいがちになるので、フラットに自分の価値を受け止める。

(「ありがとうございます」「うれしいです」等) - 悪口も率直に受け入れなければならないが、ほめられたことも素直に受け入れることも同じくらい大事なこと。

- ジョハリの窓で言う「盲点の窓」が開いていかないので、自己理解が止まってしまう。自分の思い込みだけで、自分の可能性に蓋をしてしまうことにもなる。

- 人と人との関係性の中で、価値があったり、なかったりする。

まずは、自分の提供する価値を信じる心のストレッチから始めてみる。 - 価値には、「絶対的な価値」と「相対的な価値」がある。

- 絶対的な価値:まわりに関係なく存在する価値。想いやビジョン等。

- 相対的な価値:比較の上で成り立つ価値。技術や知識等。

- 比べるのではなく、並べるように考えれば、相対的な価値は、あなたを価値化する助けになる。

「誰と働くか」という関係性の中で価値を見いだす。 - 縦の関係性ではなく、横の関係性の中で、相対的に価値を測ってみると、意外と自分が活きることがある。

- 自分の持っている知識やスキルが活かせる関係性を横展開していくことを、プロティアン理論では、「変化適応力(アダプタビリティ)」と呼ぶ。

- 需要のあるところで価値を発揮すること。

- 縦に上下で比べるのではなく、自身の価値をより広く捉えて、横に並べてみると変化適応力が高まる。

- 「好き」「得意」はゴールではなく、スタート。

- ひょっとすると、今あなたが好きなことや得意なことよりも、もっと好きで得意なものが眠っているかもしれない。

(ジョハリの窓の「未知の窓」) - 今の自分を”絶対的”なものとして固執すると見つかりにくくなってしまう。

- 今好きなことやと得意なことは、あくまでもきっかけくらいに考えておいた方がいい。

- ひょっとすると、今あなたが好きなことや得意なことよりも、もっと好きで得意なものが眠っているかもしれない。

- 自分では普通を思っている「素朴な経験」に目を向ける。

- 他人からすると意外な価値があることもあるので、どんな細かいことでも自分を言語化しておくことが大切。

- 能力を競い合うのではなく、横に展開してみると意外なところで変化適応力が浮かんでくる。

- 同じ職種や業界にだけとらわれず、少し横にずらした関係性の中に出ていってみるのも一つの手。

- 自分が持っている経験やスキルも誰かのために活かすのかを考えるとアダプタビリティを発揮できる可能性がある。

- 自分の長所を話すのが苦手な人でも、弱点はやたらと目についたりするもの。

その弱点こそが、価値に変わることがあるので、裏返しに考えてみる。 - 自分の生活や仕事の周辺にある物事が数年後にどう変化していくか想像してみる。

- 環境がどんどん変わっていく前提で自分の価値を測ってみることは、ときにキャリアを変える。

- 価値観もどんどん変化していく。

自分が持っているものを、やりようによっては、価値のあるものに変えていける。 - 一度失敗したことでも、時と場所を変えれば成功につながるかもしれないし、ターゲットを変えることで受け入れられる可能性があるかもしれない。

- 状況が移り変わっていくのを敏感に察知して、それにアジャスト(適合)していかなければならない。

- 未来を洞察することは、これからどんなふうに生きていくかを考える一つのきっかけ。

- 難しい市場分析まではいかなくても、身近な物事の5年後、10年後を妄想してみる。

- やり直しはできなくても、これから変化させることは可能。

- あれもない、これもない、ではなくて、”ある”と意味づけを変える。

そして”ある”ものを誰との関係性の中で活かすかで、価値は変わる。 - これまでやってきたことすべてを肯定することが第一歩。

今はまだ後悔なく働いていくためのプロセスの最中にいる。

こう考えれば次の一歩を踏み出す勇気が持てる。 - 「心理的成功」とは、自己肯定感を上げることでもあり、自己肯定感が高まることで、心理的成功を感じやすくなる。

- あなたの歩んできた人生に意味をつけるのはあなた自身。

- 履歴書の箇条書きではなく、自分が主人公のストーリーを語ってみる。

あなた以外にそれができる人はいない。 - 自分を言語化し、自分の解像度が上がっていった先に出てくるのが、あなたの絶対的価値。

- 絶対的価値は、周囲と優越を比べ得るものではなく、普遍のもの。

- 個人のパーパスがあなたの絶対的価値。

- なぜ働くのかと言うことであり、「あなたが今の仕事をする社会的な意味」ということができる。

- 個人のパーパスは、試行錯誤して働きながら、自分の解像度が上がってようやく「これかも」と気づくもの。今後も変わることはある。

- 言語化、価値化の先に見えてくるものが、あなた個人のパーパス。

4.行動~自分の可能性を広げる~

「行動~自分の可能性を広げる~」では、主に以下のことが述べられています。

- キャリアのターニングポイントの8割は偶然によるもの。

ターニングポイントをじっと待っているのではなく、チャンスの数は行動量に比例する。

(何もしなければ、何も起こらない。) - 自分の頭の中で考えられることには限界がある。

他者からのフィードバックや他者との関係性があってこそわかることもたくさんある。 - まず行動すること。

一人では考えがつかないところに解決策が見つかるかもしれないし、出会った人の導きや紹介で、実際に次のアクションが展開していくこともよくある。

→試行錯誤しながら見つけていく。 - 人生を後悔なく生きている人は、プロセスを大事にしている。

- 最初から明確な夢や目標があるわけでなく、ちょっとしたきっかけから動き、考え、そのプロセスの中で、「あ、これかも」という何かにたどり着く。

- あなたの人生は、効率よく正解を教えてもらえるものではない。

- 結果よりも、試行錯誤というプロセスを大切にする人の方が、答えにたどり着きやすくなる。

- 失敗を恐れて何もしないことも、失敗の一つ。

- 行動力がないと自覚している人に共通するメンタルブロック。

- いい大人だから一人で考えないといけない。

- 自分で考えて決めないとダメというのは、結構ありがちな思い込み。

多くは人との出会いや会話を通じてなんらかのきっかけをつかんでいる。 - わからないとか悩んでいることを素直に打ち明けてみると意外にスルスル悩みがクリアになる。

- 自分で考えて決めないとダメというのは、結構ありがちな思い込み。

- なるべく多くの情報を精査しないといけない。

- 熟考したグループと短時間で決めたグループとでは、短時間グループの方が正答率が高かったという実験結果もある。

- 選択肢が多いほど決断できなくなることがある。

- 情報が多いほどいい答えが出るとは限らない。

- 自分には”特別”な価値がない。

- 自分にはないもないと思ったとしても、「なぜ会いたいか」を伝えることはできる。

「教えてほしいことがある」というのも立派な理由。 - 初対面で会う時は、率直になぜ会いたいかを伝えてみるのもよい。

- 自分にはないもないと思ったとしても、「なぜ会いたいか」を伝えることはできる。

- 失敗が怖い。

- 何もしないことも失敗ではないか。

- 挑戦したいと思っているのに「やらない」という選択をすることは、後悔するかもしれない。

- 本当にやる意味があるかわからない。

- 本当はやらなくてもいいと思っているのではないか。

但し、心からやらなくてもいいと思っていることはやらなくていい。 - やりたいかどうかわからないことは、誰かに話すことも行動することとしてもよい。

自分一人で考えることには限界があるので、行動して自分の解像度を上げていく。

- 本当はやらなくてもいいと思っているのではないか。

- いい大人だから一人で考えないといけない。

- あなたの行動を制限しているのは、あなた自身の思い込みや本人とのギャップかもしれない。

まずは、ブロックを少しずつ外してみる。 - 「いつかやろう」の”いつか”は永遠にやってこない。

- キャリア形成も資産形成のように、早くから少しずつでも積み立てておく。

- プロティアン・キャリアでは、キャリア形成のもとになるさまざまな要素を「キャリア資本」と呼ぶ。大きく分けると3種類ある。

- ビジネス資本

- 仕事をするための知識やスキル、経験のこと。

(資格や過去の経験も資本になる)

- 仕事をするための知識やスキル、経験のこと。

- 社会的資本

- 人とのつながりのこと。

仕事だけでなく、家族等あらゆる人間関係を含む。

- 人とのつながりのこと。

- 経済資本

- お金のこと。

現金に限らず。株式などの金融資産、不動産を含む。

- お金のこと。

- ビジネス資本

- これらの資産がたくさんあれば、働き方や生き方の選択肢が広がる。

つまり自由に生きられるということ。 - なるべく多く行動した方がいいのは、たとえ小さな行動でもキャリア資本の積み立てになる。

- キャリア資本は時間とともに増えていく。

- 時間と体力だけは貯められない。確実に失われていく。

- 行動が苦手ならば、なおさら早くから少しずつ、キャリア資本を積み立てていった方が、気持ち的にも楽だと思われる。

- ビジネス資本や社会的資本がたくさんたまるほど、新しいことに一歩踏み出すチャンスも増える。

- あなたが「いつかやろう」と考えているとしたら、その「いつか」は永遠にやってこないと思って、キャリアの地道な積み立てを今から始める。

- 今がいちばん若いからこそ、今行動を起こそう。

- キャリアというのは、あなたが積み立ててきた「キャリア資本」によって変わっていく。

- 今あなたがどれだけの資本があるか棚卸しして、これから貯めていきたい資本を考える。

- 何もしないで、流れに身を任せても思いがけない流れの変化はある。

- 大事なのは川下りの中で、ちょっとだけ自分でオールを漕いで、自分でアクションを起こしてみること。

- 「川下り型」のキャリアは、ある程度方向性だけを決めて、川の流れに任せながらゴールにたどり着く。

- 対して、「山登り型」は、頂上という明確な目的地を決めて、そこへ向かって一直線に進んでいく。

- 予期しない変化をきっかけに行動を起こし、自分なりにアクションすると、少しずつ自分の向かった方向がはっきりしてくる。

- 大事なのは川下りの中で、ちょっとだけ自分でオールを漕いで、自分でアクションを起こしてみること。

- アクションを起こせるようになるために、日常生活にある”ちょっとした”希望や”ささやかな”欲望を無視しない。

- やろうと思ったことをやる秘訣は、「すぐやる」こと。

- 本当に行動が苦手な人は、「思いついたらまずやる」意識を持つことで、「やれる自分」を育ててみる。

- 思い立ったら、あれこれ悩む前にまず行動に移すことを心掛ける。

- なかなか行動ができない人は、できる限り目標を小さく分解し、それをクリアして「できた」という成功体験を積み重ねる。

- 失敗の恐怖を乗り越える3つのコツ

- 経験を得ることをメリットと考える。

- 挑戦で得られるのは、結果だけではない。

- 失敗したとしても、挑戦するために下調べや準備などの過程で獲得した経験値や人脈はキャリア資本として残っていく。

それは行動から得られたもの。

- 「And思考」で考える

- 得られるものと失うものを書き出して、両方都合よくできないかと考えるクセをつけると案外多くの打ち手がある。

- 自分に優しくする

- 挑戦が嫌になったら、途中でやめてもいいと自分に優しくする。

- 経験を得ることをメリットと考える。

- 失敗が怖いのはあなただけではない。

それでも行動できる人は、単に勇気があるわけでも無鉄砲なわけでもなく、失敗が価値に変わることを知っている人。 - 人は満足すると成長が止まる。現状維持は後退と同じ。

- あなたが何かに満足できていないのだとしたら、ハングリーさを秘めているかもしれない。

- 満たされないことをネガティブに捉えるのではなく、ポジティブに転換してみる。

- AIより確実に人間が勝っていることは「行動」。

AIを利用して行動に移すのはあなた。 - AIが進化するほどあなたの行動の価値が高まる。

- あなたの心理的成功か何かを決められるのはあなただけ。

5.問い続けることで変化に適応する

「問い続けることで変化に適応する」では、主に以下のことが述べられています。

- 社会やテクノロジーの変化を利用して、「何のために働くのか」を考え、挑戦していくことが大事。

- 「自分は何のために働くのか」それさえはっきりすれば、AIは仕事を奪うのではなく、(あなたの)仕事をより価値のあるものにしてくれるツールにもなってくれる。

- どこで働くかよりも、誰と働くかがより重要になってくる。

誰と働けば自分のパフォーマンスを発揮できるかということ。 - 自分の変化を受け止めて、過去に経験したことや人的ネットワークを、その時の時代や社会に適応させていく「転換力」が、あなたを飛躍的に成長させる。

- 経験を言語化し、社会や他人との関係性の中で価値化していくことが欠かせない。

- 個人が自律的にキャリアを開発し、周りとの関係性をより良くしながら、成長志向で環境変化に合わせて個人も変幻自在に生きていく。

最後に

この本を読んで、改めて行動することの大切さを感じました。

行動しないと何も起こらない。

さらに「失敗を恐れて何もしないことも失敗の一つ」と『「いつかやろう」の「いつか」は永遠に来ない』とういう言葉は胸に刺さりました。

時代、環境の変化に適応し、「誰と働くか」ということを念頭に置きながら、行動したいと思います。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/474bc9b5.aae640e7.474bc9b6.8b0594b0/?me_id=1213310&item_id=21418296&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3321%2F9784776213321_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント