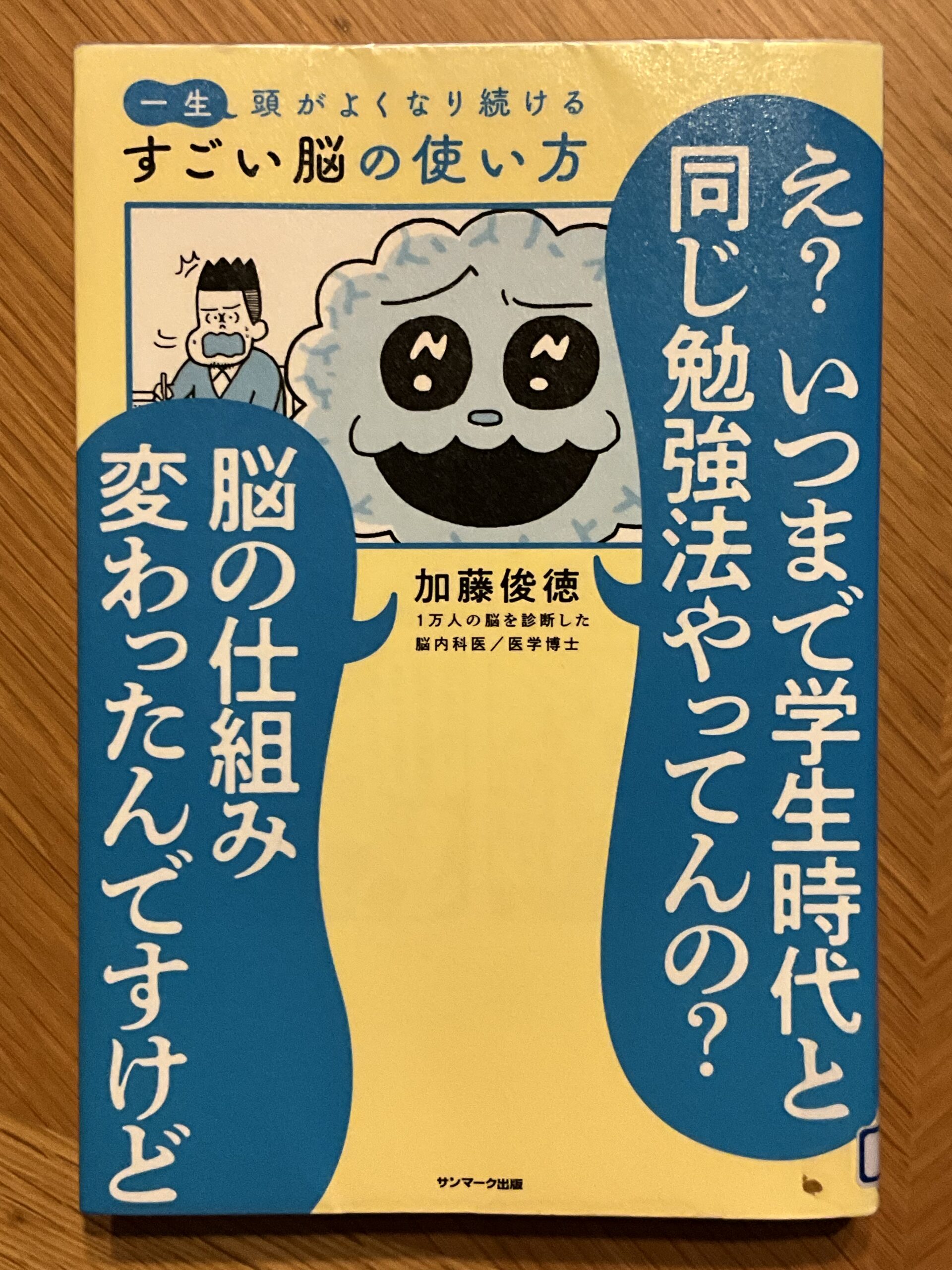

今回紹介する本は、『「一生頭が良くなり続ける すごい脳の使い方」(加藤俊徳 著 サンマーク出版)』です。

本書は、以下の部構成になっています。

- 大人には大人のすごい勉強法がある

- 大人脳のすごい取り扱い説明書

- 大人脳にあったすごい記憶力アップ法

- 大人脳をやる気にさせるすごい学び方

- 脳番地の特徴を活かしたすごい勉強法

- 大人の能力を強化するすごい習慣術

- 脳は学生時代より「いい状態」になっている。

- 記憶力の低下も物覚えの悪さも、加齢による脳の老化が原因ではない。

大人には大人のすごい勉強法がある

「大人には大人のすごい勉強法がある」では、主に以下のことが述べられています。

- 高校生くらいまでの自分と大人になってからの自分では、脳の働き方がガラリと変わってしまっている。

- 大人になってから、学生時代の勉強法をなぞるように勉強しても、費やした時間に比例する効果は得られない。

- 脳の働きは、大人になってからのほうが、断然よく働く。

記憶力、判断力、決断力などあらゆる面からみても、”学生脳”よりも”大人脳”のほうがレベルが上。 - 脳がよくなるチャンスは、大人になってからの方が多い。

- 記憶力は、加齢によって下がらない。

大人脳のすごい取り扱い説明書

「大人脳のすごい取り扱い説明書」では、主に以下のことが述べられています。

- 脳は生涯にわたって成長する。死ぬまで未完成と言える。

- 記憶や理解を担う「超則頭野」は、30代でピークを迎える。

- 視覚や聴覚から入ってきた情報をもとに分析や理解をする「超頭頂野」は、40代でピークを迎える。

- 実行力や判断力をつかさどる「超前頭野」は、50代でピークを迎える。

- 脳細胞の減少が頭の成長をストップさせるわけではない。

- 能力を上げるのは脳細胞ではなく、ネットワークの発達。

・8つの脳番地

- 思考系脳番地

- 思考・意欲・想像力などを司り、何かを考えるときに働く。

- 理系系脳番地

- 目や耳から入ってきた情報を理解する。

- わからないことに対して、推測して理解しようとする際にも働く。

- 記憶系脳番地

- ものを覚えたり、思い出したりするときに働く。

- 情報を蓄積させ、使いこなす。

- 記憶を司る海馬の周囲に位置する。

- 感情系脳番地

- 喜怒哀楽を感じ、表現する。

- 生涯にわたり成長を続け、老化が遅いのが遅いのが特徴。

- 脳の複数の部位に位置する。

- 伝達系脳番地

- コミュニケーションを通じて意思疎通を行う。

- 運動系脳番地

- 手・足・口など、身体を動かす全般に関わる。

- 脳の中でもっともはやく成長を始める。

- 視覚系脳番地

- 目で見た映像や画像、読んだ文書を脳に集積させる。

- 聴覚系脳番地

- 耳で聞いた言葉や音を脳に集積させるために働く。

- 思考系、理解系、記憶系が機能的に動くことで、他の脳番地も働きやすくなり、結果、脳全体の機能が向上する。

- 勉強は、記憶力との勝負。

但し、大人の脳の記憶系脳番地は単独ではなかなか働かない。 - 大人の記憶力を高めるためには、思考系と理解系の力が必要。

- 思考系、理解系も記憶系の力を借りなければ、考えて理解することができない。

- 記憶系をよく働かせるためには、感情系の力も必要。

- 大人には、ひたすら暗記するような学習法は不向き。

- 思考系脳番地を動かすことで、他の脳番地も動き始める。

- 試験に向けての計画を立てるのも、思考系脳番地の役割。

効率よく学習を進めていく上で、思考系の働きはとても重要。 - 思考系は、記憶系脳番地とのつながりも深く、思考系がうまく働くことで、言葉の知識の出し入れがスムーズになる。

- 思考系脳番地がサボリ気味の場合、1日の始まりにその日のスケジュールを立ててみたり、家族や同僚の長所を3つ見つけたりなどして、思考が動き出すように働きかけるのが効果的。

- 思考系も理解系の補佐があって、快適に働ける。

考えるためには、情報を理解する必要があり、理解するためには考える必要がある。そして、最終決定を下すのは、思考系の役目。 - 凝り固まった理解系脳番地をほぐすには、部屋の模様替えをしたり、通勤ルートを変えたりなど、いつもの風景に変化をもたらすようにする。

- 思考系と理解系は、大人になってから発達するので、大人の勉強法にはかかせない。

- 大人の脳をよくするには、思考系と理解系をベストパートナーにするのがカギ。

- 記憶系脳番地は、基本的に他の脳番地の働きが弱いと出番が減る。

すると私たちは「記憶が落ちた」という錯覚に陥る。 - 記憶系脳番地の中枢を担う海馬は、ストレスに弱く、若い人が「最近、もの忘れがひどい」と心配になる時はたいていストレスが原因。

- 海馬を含め、記憶系脳番地の働きをよくするには、ストレスを溜め込まないようにすることも重要なポイント。

- 感情が不安定だとなかなか考えがまとまらず、いつまで経っても決断できないという事態に陥ってしまいがち。

日常的に感情を穏やかに保つことで脳番地全体を気持ちよく働かせることができる。 - アウトプットの際には、伝達系脳番地が活躍する。

声に出すこと、書いてまとめることなどを意識的に伝達系を使ってアウトプットの量を増やせば増やすほど、インプットの質も上がるメリットもある。 - 感情系と伝達系をうまく働かせることが、記憶力強化につながる。

- 感情系と記憶系、伝達系と記憶系、それぞれのネットワークをきちんと整備して活発にすることで、勉強効率はUPする。

- 運動系脳番地は、”すべての脳番地のエネルギー源”です。

頭がボーっとするときには、まず運動が大切。 - 運動系の働きによって行動を起こすと、それに呼応するように視覚系と聴覚系の脳番地も働きだす。

- 視覚系と聴覚系の特徴は、情報に対する選択性があること。

例えば、思考系脳番地から「赤い屋根の家を探して」と言われると、赤い屋根を選択的に見つけることができるようになる。

この見つける力を活かすことも、大人の勉強にはプラスに働く。 - 自分が不得意だと思っていることも、実はその脳番地を使う機会がこれまで少なかっただけで、意識して使うことで枝ぶりをよくしていけば、不得意が得意に変わることだってあり得る。

大人脳にあったすごい記憶力アップ法

「大人脳にあったすごい記憶力アップ法」では、主に以下のことが述べられています。

- 大人になると丸暗記ができなくなる。

但し、大人になっても記憶力が衰えることはない。

変わったのは、記憶するための脳のシステム。 - 大人になると意味を理解してから記憶するという「意味記憶」が優勢になる。

- 大人の場合は、単純に「記憶しよう」と思っても、記憶系脳番地は思ったように動いてくれない。

- 何かを覚えたいときは、「覚えよう」と思うより、「理解しよう」と頭を働かせるのが正解。

→脳番地で言えば、「理解系脳番地」を働かせることがポイント。 - 大人の場合は、付箋を貼っても、線を引いても覚えられない。

- 大人脳で効率的に勉強するためには、1つの脳番地に頼るような方法ではダメで、思考系、理解系、記憶系を巻き込みながら、さまざまな脳を一気に働かせることが重要。

→少なくとも3つ以上の脳番地を動かすことで、脳はフル回転し始める。 - 脳は記憶するよりも、忘れるほうが得意。

- 海馬が記憶するのは短期記憶。

- 海馬が長期記憶を残そうと覚醒するのは、自分が生き延びる上必要な危機や命に関わるような重要な情報。

なので、海馬に「やばい!重要だ」と思わせて、長期記憶へ送りこむことが大人の暗記法のヒント。 - 海馬は過去の記憶と新しい記憶を紹介して、関連のあるものは長期記憶に残してくれる。

- 海馬は、記憶の一時保管庫の役割がある。

一時的とはおおむね2~4週間が一つの目安。 - 感情が大きく動く出来事があれば、感情系と記憶系をつなぐ脳番地ルートが刺激されて、海馬はそれを重要な記憶だと判断する。

- エピソード記憶は無条件で長期記憶へと送られるという仕組みになっている。

- 勉強に感情が伴うようにするだけで記憶力はUPする。

- 「これ好き」「この作業は楽しい」とワクワクしたポジティブな感情を浴びると海馬からシータ波と呼ばれる脳波が出る。

このシータ波が出ている時は、海馬が活発に働き、入ってきた情報を「これは重要だ!」と判断する。つまり、長期記憶へとつながるルートを開放してくれる。 - 脳をだまして楽しいと錯覚させる。

- ワクワクにた前向きな感情で勉強に向かうことであって、勉強そのものを好きになる必要はない。

- 例えば、好きなものを飲みながらハッピーな気持で勉強に取り組む。試験に合格した自分へのご褒美を決めておき、そのご褒美を思い出してテキストを開く。

- シータ波が出ている時は、学習速度が2倍から4倍になるというデータもある。

普通に勉強するよりも、25%から50%の時間と体力で欲しい知識が記憶に入る。 - 「なるほど、わかった!」と理解できれば、記憶に残る。

- これだけで理解系脳番地がしっかり働くので、学んだことを長期記憶として保管することができる。

- 英文法、法令等、どの場面でこの知識を活かすのが適切か理解系脳番地を働かせ、理解しながら学ぶのが正解。

- 理解するために、これまで蓄えてきた情報を記憶の保管庫から引っ張り出してきて、比較検討したり、新しい情報を結び付けて理解の幅を広げたりする必要がある。

- この時、過去に「これは重要」と判断して、長期記憶に送った情報と関連するものは、やはり大事な情報と海馬が判断してくれる。

- 理解系脳番地とともに、感情系脳番地一緒に動かすと、より海馬が長期記憶に送ってくれやすくなる。

- 体験をベースとした理解は、エピソード記憶に理解を上乗せするような形で、長期記憶として保管される。

- 大人の脳は、暗記ではなく、理解して記憶する。

- 繰り返し入ってくる情報は、長期記憶へ送らせる。

- 海馬に「これは重要な記憶だ」と思わせる方法は、短期に保管されている2~4週間の間に、その情報を繰り返し海馬に送ること。

- 勉強であれば、復習することがカギとなる。

- 覚えたいことがあるなら、意識的に何度も、何十回も覚えたいことを見たり、声に出したりする。そうすると脳がこれは重要なのでは?と長期記憶に移動してくれる。

特に、1日以内に復習し、1週間後、2週間後・・・1か月後と定期的に何度も復習することで、記憶を定着させることができる。 - 大事なことは、その日のうちに整理し直すことが、記憶を定着させる重要なポイント。

- 効率よく勉強したいなら、脳科学的にも覚えたことはその日のうちに復習するのが鉄則。

- 復習する際には、復習専用ノートを作って、ノートに要点をまとめる作業は、理解系脳番地、運動系脳番地、視覚系脳番地を使うため、記憶に残りやすくなる。

声に出して音読すると、さらに記憶が強固なものになる。 - 脳の特性の一つに学んだことの最初と最後が記憶に残りやすい。

真ん中は、記憶しにくいので、真ん中から意識的に順番を変えることで、知識をまんべんなく身につけることができる。 - 復習をするとき、記憶に残りにくい真ん中から始めたり、復習回数を増やすというのが、賢いやり方。

大人脳をやる気にさせるすごい学び方

「大人脳をやる気にさせるすごい学び方」では、主に以下のことが述べられています。

- まずは、本をパラパラとページをめくり、自分の目が「これは知っているぞ!」と反応を示したページを開き、その前後に書かれていることをまずは読んでみる。

- 大人の勉強法は、白地図の好きな場所から色を塗っていくイメージ。

まずは小さな接点を見つけ、1つでも色を塗ることができれば、親密度を高めていくことができる。 - 1度に2時間勉強するよりも、10分の勉強を12日間続ける。脳科学的にもかなりいい勉強法。

- 勉強した翌日か翌々日あたりまでは、親密度がそれなりに高い状態が続き、勉強した内容がちらりと頭をかすめることもあるが、3日も経てば忘れてしまう。

- 勉強と脳の間に連続性を持たせる。

- 1日10分のコツコツ型勉強法は、脳が勝手に働くようなプログラムを組むことにつながって、効率よく学びを深めていける。

- 「復習ノート」を持ち歩き、隙間時間に見るようにする。

把握した情報を何度も見たり、伝達系脳番地を動かすことで、「脳の連続性」が維持され、長期記憶になりやすく、いざというときに思い出しやすくなる。 - 参考書などをパラパラみながら、「あ、これはなんだか記憶にあるな」と思うところから記憶を掘り起こしていくと、「すでに知っているもの=親密度」が高いという脳の特性によって、これから目にする情報がさらに頭に入りやすくなるという効果が生まれる。

- 毎日少しづつ学びたいことに触れることで、「連続性のあるもの=重要なこと」と判断し、視覚系と聴覚系が勝手に情報を集めてきてくれる。

- 脳は新しい情報に触れた際、どの脳番地を働かせばいいのか混乱し、情報処理がうまくいかない。

脳が新しい勉強を受け入れて、好意的に働きだすまでに必要な時間はおよそ75時間程度。 - 使いたいときにいつでも覚えたことが引き出せる能力が大切。

この能力を高めるのは、常にアウトプットを意識した勉強法に心がけることが大事。 - 脳は情報をインプットするときだけでなく、アウトプットのために取り込んだ情報を思い起こそうとした時の方が、より強く記憶される「出力強化性」が備わっているため、記憶力の向上にもアウトプットは欠かせない。

- テキストを読む時も、第三者に伝えることを考えるなど、アウトプットを意識しながら読むと脳が活性化していく。

脳番地の特徴を活かしたすごい勉強法

「脳番地の特徴を活かしたすごい勉強法」では、主に以下のことが述べられています。

- 勉強のスタートの情報は、視覚系と聴覚系からインプットされるが、視覚系と聴覚系は人によってどちらがより優位に働くか決まっている。

女性は聴覚、男性は視覚からの勉強が相性がよい。 - 聴覚を働かせる習慣を持つことは、脳全体を活性化させる上で重要。

- 聴覚は視覚よりも記憶に直結し、記憶の一時保管庫である海馬にアクセスしやすい特性がある。

- 記憶に関しては、視覚系に頼るよりも、聴覚系に頼った方が有利な面がある。

→これを活かした勉強法が音読。 - 人の目がある場所で、本の内容を記憶に残したい時は、「この後読んだ内容を別の誰かに説明する」という前提を作って読んでみる。

「パワーポイントでまとめる」もよい。 - 時間がない場合は、寝る前に耳から情報を取り入れるとよい。

- 運動系脳番地はすべての脳番地のエネルギーの源。

- 運動しないと頭が悪くなる。

- 運動でおすすめはウオーキング。1日60分を目安に歩く。

これで脳の健康維持ができる。 - 浅い眠りの「レム睡眠」時に記憶を再生・整理し、深い眠りの「ノンレム睡眠」時に長期記憶を形成する。

- 毎日寝る1時間くらい前に、覚えたいことを振り返って整理する。

→音読をする。その後は他の情報を入れないようにする。

- 毎日寝る1時間くらい前に、覚えたいことを振り返って整理する。

大人の能力を強化するすごい習慣術

「大人の能力を強化するすごい習慣術」では、主に以下のことが述べられています。

- 脳はデッドライン(期限)を設けた方が働きやすくなるという特性がある。

→なので、デッドラインを最初に決めてから取り掛かる。 - 脳にとって作業しやすい時間は20~50分。

- 最初の10分でテキストに軽く目を通す。

- 次の20分で重要なことを書き出して音読する。

- さらに次の10分で小テストする。

- 最後の10分で答え合わせをする。

- 記憶を司る海馬は、時間を関連付けることで、迷いなく働いてくれることが、脳科学で明らかになっている。

- 記憶のためには、復習は必須。

- 勉強を始める前に5分間、本をパラパラ見る。

- 脳は、知っている情報に対して親近感を持つ。

- 興味のあるトピックに対し、脳番地はとってもよく働き、「もっと知りたい」と取り組むと学習効果は高まる。

- 朝の短い時間で勉強し、1日かけて定着させる。

- 朝、短時間勉強し、すきま時間等に復習し、1日を通して連続性を維持し、寝る前に仕上げの復習をする。

- 問題集の利用は、解答よりも、答え合わせに時間をかける。

- 答え合わせをしながら、思考系脳番地が刺激される。

- 思考系脳番地が働くと、その問題に関する理解度や記憶力を深められる。

- トーパミンが出ている時、暗記の定着率がUPする。

- ドーパミンが放出されると、海馬や思考系脳番地などの動きがよくなり、記憶の定着率が向上する。

- 仕事で酷使したのとは違う脳番地を使い、勉強によって脳の疲労を取る。

(デスクワークだと視覚系、思考系の脳番地を酷使している状態) - 勉強中、集中力が切れたときは視覚系を休ませる。

- いちばんいいのは、目を閉じて視覚系脳番地を休ませる。

- 立ち上がってストレッチするのも良い。

最後に

資格取得のために勉強しなければならないので、興味を持ち読んでみました。

大人になると学生の時と脳の働きが変わっており、同じ勉強をしても効果が見込めないことが分かり、ある意味衝撃でした。

自分の脳の働きに合った勉強をすることで、効率よく記憶できることが分かりましたが、復習が大事なのは、学生時代と変わってないなとも感じました。

毎日少しでも継続的に勉強し、長期記憶に定着させることが重要です。

さらに詳しく知りたい方は、本書を読んでみてください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/474bc9b5.aae640e7.474bc9b6.8b0594b0/?me_id=1213310&item_id=20666882&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9849%2F9784763139849_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント