労働安全衛生法においては、一定の危険有害な業務に就く場合、「免許の取得」や「技能講習の修了」など就業の制限(就業制限業務)を設けているほか、「特別教育の実施」を義務付けている業務があります。

今回はそのことについて話をしてみたいと思います。

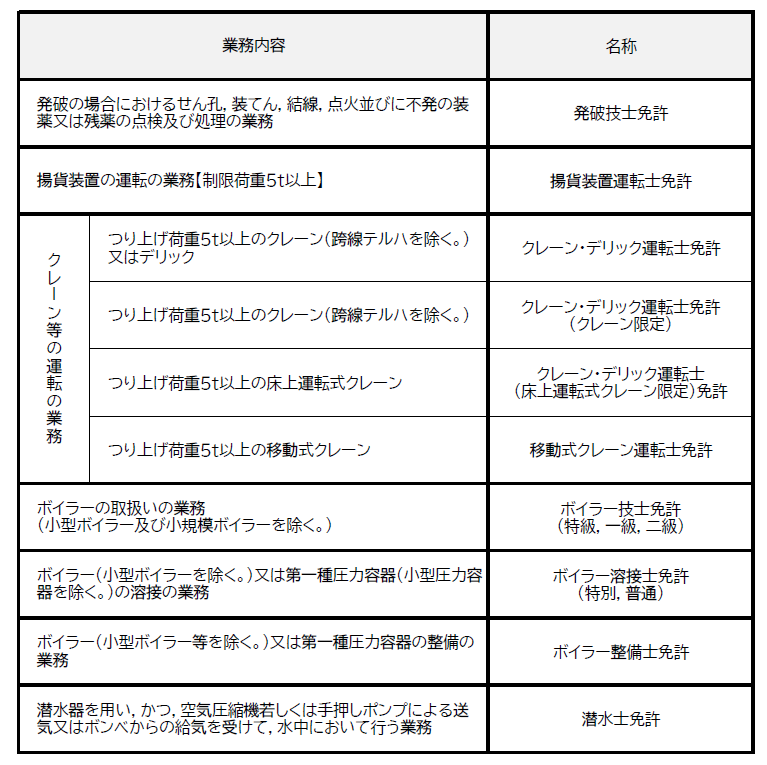

「免許」について

労働安全衛生法第61条、労働安全衛生施行令第20条、労働安全衛生規則第41条及び別表3

「免許」の取得が必要な業務について

以下の業務は、法律により免許を受けた者でなければ就かせることが出来ません。

「免許」の取得について

なお、免許を取得するには、「公益財団法人 安全衛生技術試験協会」が行っている試験に合格になければなりません。

詳細はこちら(公益財団法人 安全衛生技術試験協会ホームページ)を確認ください。

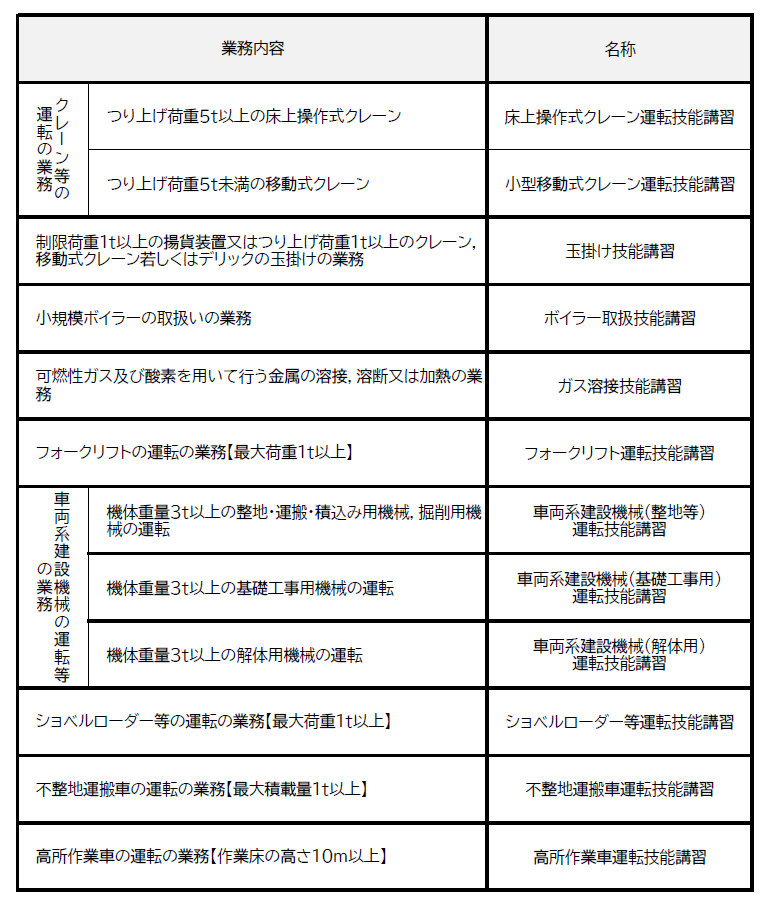

「技能講習」について

労働安全衛生法第61条、労働安全衛生施行令第20条、労働安全衛生規則第41条及び別表3

「技能講習」の修了が必要な業務について

以下の業務は、法律により技能講習を修了した者でなければ就かせることが出来ません。

「技能講習」の受講について

技能講習は、各都道府県労働局の登録を受けた機関(「登録機関」)が実施しています。

この「登録教習機関」が実施する技能講習を受講して修了しなければなりません。

各都道府県の「登録教習機関」についてはこちら(厚生労働省ホームページ:登録教習機関一覧)を参照ください。

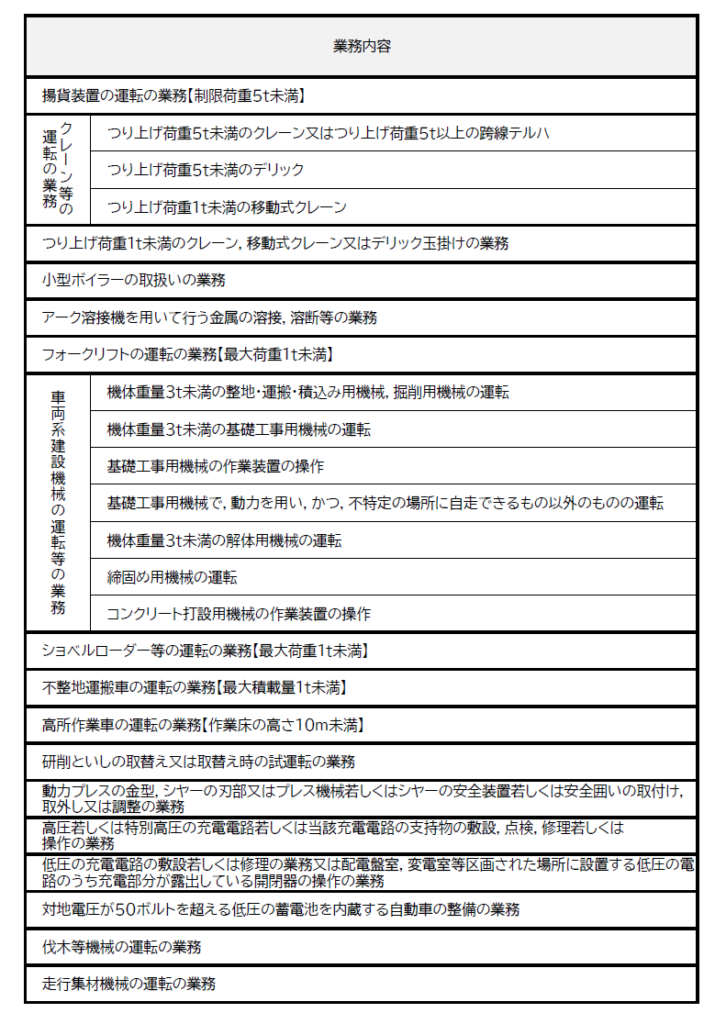

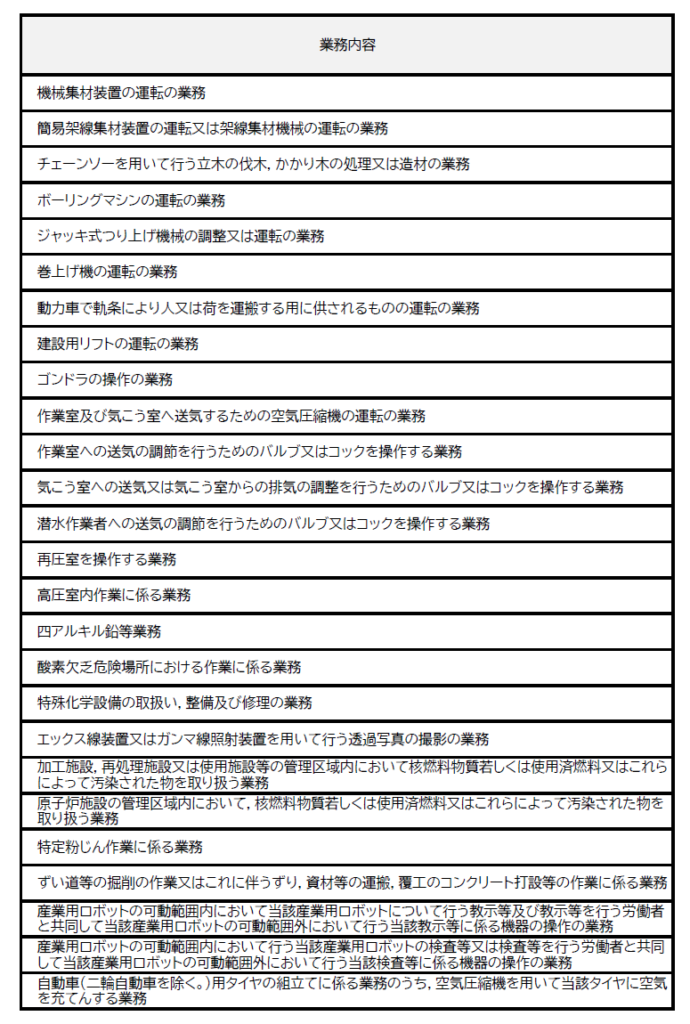

「特別教育」について

労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条

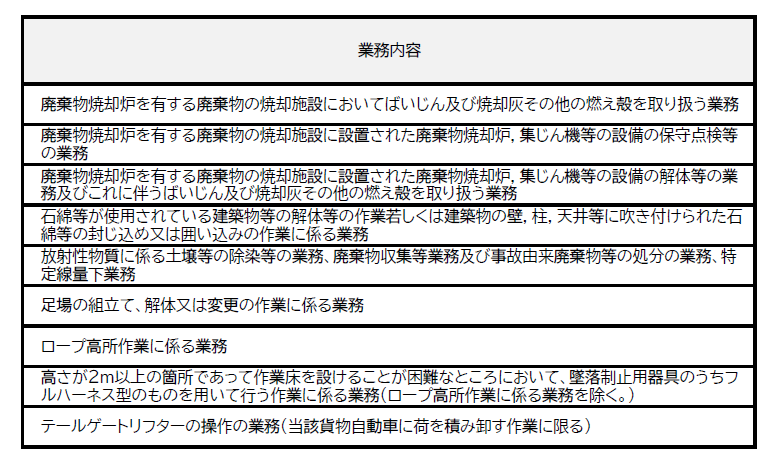

「特別教育」の実施が必要な作業について

以下の業務に就かせる際は、法律によりその業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければなりません。

「特別教育」の実施について

特別教育を行う方法は、企業内で行うほか、企業外で行う方法もありますが、いずれも事業者の責任において、実施しなければなりません。

特別教育を行っている「登録教習機関」もありますから、特別教育を企業外で行う場合は、こちら(厚生労働省ホームページ:登録教習機関一覧)を確認してみてください。

特別教育の具体的な内容は、安全衛生特別教育規程(厚生労働省ホームページ)などにおいて、厚生労働大臣が科目や時間を定めています。

また、特別教育の講師については、資格要件は定められていませんが、教育科目について十分な知識と経験を有する人であることが必要です。

労働者が特別教育を受けている時間は労働時間となります。

所定労働時間内に行うのが原則であり、法定労働時間外に行われた場合には割増賃金を支払う必要があります。

また、企業外で行う場合の受講料や旅費なども事業者が負担する必要があります。

「特別教育」の記録の保存について

特別教育を行ったときは、受講者や科目などについて記録を作成し、3年間保存しなければなりません。

まとめ

労働安全衛生法に基づく教育は、上記以外にも「雇入れ時教育」「作業内容変更時教育」「職長等教育」「危険有害業務従事者への教育」「安全衛生業務従事者に対する能力向上教育」などがあるほか、通達により「安全衛生責任者」、「振動工具取扱い作業者」、「騒音職場の作業者」、「VDT作業従事者」、「重量物取扱い作業、介護・看護作業、車両運転作業等の従事者(腰痛予防の教育)」などに対する安全衛生教育が示されています。

危険有害な業務に就く作業者を指揮する者として作業主任者を免許取得者または技能講習修了者から選任もしなければなりません。

無資格者が作業をすることにより、労働災害につながる恐れがあります。

また無資格者に作業をさせた場合、罰則規定も設けられています。

有資格者が作業をしているか、今一度確認してみましょう。

コメント