EIICHIです。

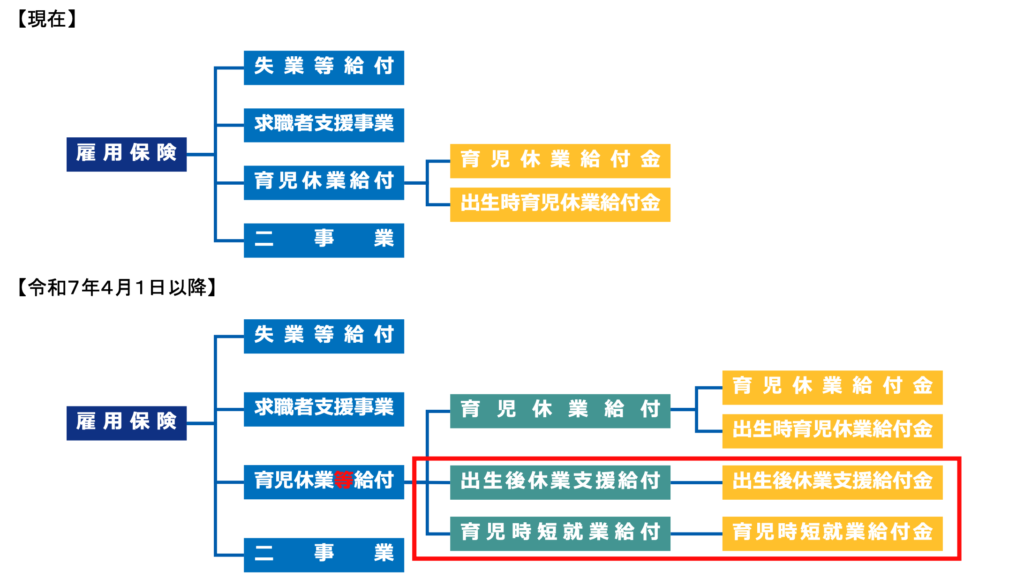

2025年4月1日から施行される雇用保険法の改正により、新たに「出生時休業支援給付」として「出生後休業支援給付金」及び「育児時短就業給付」として「育児時短就業給付金」が創設されます。

これにより、育児休業に関する給付金は既にある「育児休業給付金」と「出生時育児休業給付金」とあわせて4種類となります。

体系としては以下のようになります。

【出典:厚生労働労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について」】

新しく創設される「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」について、お話ししたいと思います。

「出生後休業支援給付金」について

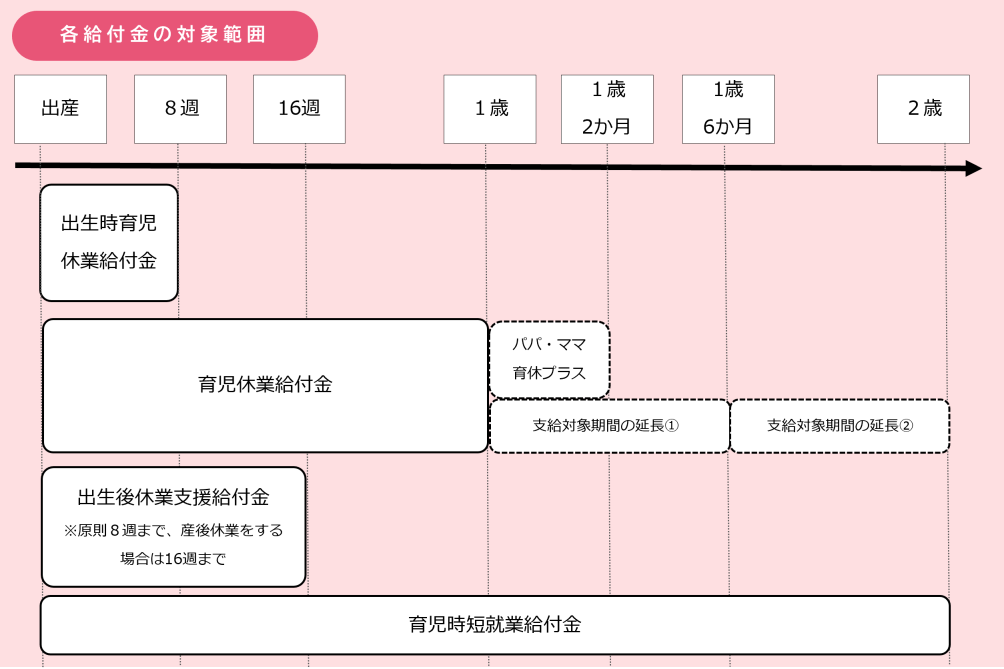

「出生後休業支援給付」は、出生後の一定期間以内に、夫婦ともに育児休業を取得した場合に、既にある育児休業給付に一定の額を上乗せして給付を受けることができる制度です。

夫婦ともに働き、育児を行うことを推進し、特に父親の育児休業の取得を更に促進する目的もあるようです。

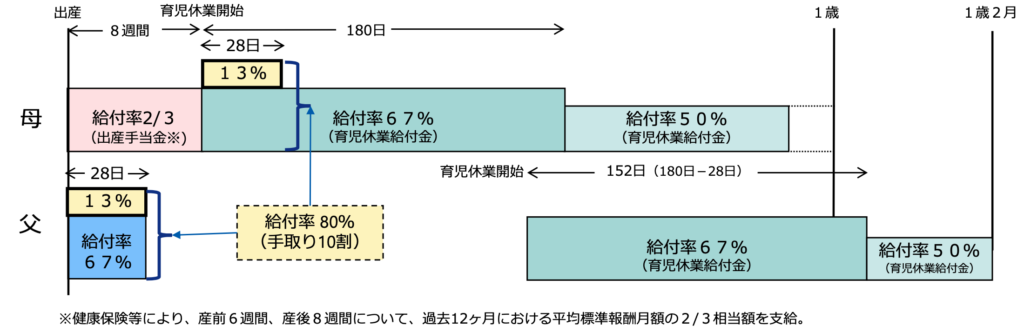

下図の通り、男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に、被保険者(雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者) とその配偶者が両方が14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間、育児休業給付に休業開始時賃金の13%相当額が上乗せされます。

育児休業給付の給付率67%とあわせると、給付率は80%(手取りで10割相当)に引き上がります。

(一定の要件に該当する場合は「配偶者の育児休業は要件とされません」)

支給要件

被保険者(雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者)が、次の①および②の要件を満たした場合に支給されます。

① 被保険者が 、対象期間※に、同一の子について、「出生時育児休業給付金」が

支給される「産後パパ育休(出生時育児休業)」または「育児休業給付金」が支給

される「育児休業」を通算して14日以上取得したこと。

② 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から

「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の

翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、

子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」★に該当

していること。

※対象期間

被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間。

被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。

★配偶者の育児休業を要件としない場合

子の出生日の翌日において、次の1~7のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必要としません。なお、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、必ずいずれかの事由(主に4,5,6のいずれか)に該当することとなりますので、配偶者(母親)の育児休業取得の有無は要件になりません。

1 .配偶者がいない

配偶者が行方不明の場合も含む。

ただし、配偶者が勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている場合

または災害により行方不明となっている場合に限る。

2 .配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない

3 .被保険者が配偶者から暴力を受け別居中

4 .配偶者が無業者

5 .配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない

6 .配偶者が産後休業中

7 . 1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない

配偶者が日々雇用される者など育児休業をすることができない場合や、

育児休業をしても給付金が支給されない場合(育児休業給付の受給資格がない場合など )が

該当する。

なお 、単に配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合等は含まない。

支給額

支給額=休業開始時賃金日額※1×休業期間の日数(28日が上限)※2×13%

※1 同一の子に係る最初の「出生時育児休業」または「育児休業」の

開始前直近6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額。

※2 支給日数は、対象期間における「出生時育児休業給付金」または

「育児休業給付金」が支給される休業の取得日数であり、28日が上限。

注意点として、表のように支給対象期間が、父母によって異なります。

父親は、出生の日から8週間以内ですが、母親は、産後休業後8週間以内となっています。

また、配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親の家庭の場合は、配偶者が育児休業しなくても給付率が引き上がります。

支給申請手続き

原則として、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行うこととなります。

参考資料等

支給手続き等の詳細については、「育児休業等給付の内容と支給申請手続」を参照ください。

制度の詳細は、記事の引用元の〔厚生労働省作成:2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します〕を参照ください。

また、配偶者の育児休業を要件としない場合の添付書類については、「出生後休業支援給付金において配偶者の育児休業を要件としない場合の添付書類について」を参照ください。

「育児時短就業給付金」について

「育児時短就業給付金」は、2歳未満の子の育児のために短時間勤務(育児時短就業)で働いて、育児時短就業前と比較して賃金が低下した場合に、その低下した収入を補うために給付を行う制度です。

支給要件

被保険者(雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者)が、次の1および2の両方の要件を満たした場合に支給されます。

- 被保険者が2歳未満の子を養育するために短時間勤務していること。

- 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて(※1)、育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間(※2)が12か月あること

上記に加えて、次の➀~④の全ての要件を満たす月に支給されます。

➀ 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月

➁ 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月

③ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月

④ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

(※1)育児休業から引き続いて

育児時短就業に係る子について育児休業給付の支給を受けていた場合であって、当該育児休業給付に係る育児休業期間の末日の翌日(復職日)から起算して、育児時短就業を開始した日の前日までの期間が14日以内。

(※2)被保険者期間

賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は、賃金の支払いの基礎となった時間が80時間以上ある)月。

支給額

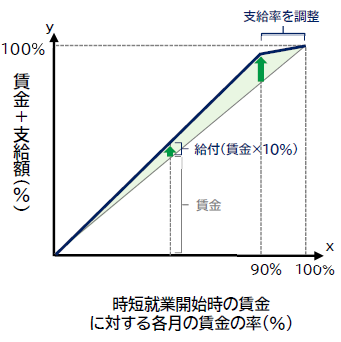

原則として、育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額が支給されます。

但し、下図のように、育児時短就業前の賃金と比べ、育児時短就業後の賃金の減少幅が10%に満たない場合は、この給付を受けることで育児時短就業前にもらっていた賃金を超えてしまうため、育児時短就業前の賃金水準(※1)を超えないように支給額の調整を行います。

各月に支払われた賃金額と支給額の合計が支給限度額(※2)を超える場合は、超えた部分が減額されます。

(※1)育児時短就業前の賃金

原則として育児時短就業開始前6か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額(2025年7月31日までは、上限額:15,690円、下限額:2,869円。以後毎年8月1日に改定予定。)に30を乗じた額をいう。

ただし、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き育児時短就業を開始した場合は、育児休業給付の支給に用いた賃金月額をいう。

(※2)支給限度額

支給限度額:459,000円(2025年7月31日までの額。以後毎年8月1日に改定予定。)

次に該当する場合、給付金は支給されません。

◆ 支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業前の賃金水準(※1)と比べて

低下していないとき

◆ 支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額(※2)以上であるとき

◆ 支給額が最低限度額(※3)以下であるとき

(※3)最低限度額

最低限度額:2,295円(2025年7月31日までの額。以後毎年8月1日に改定予定。)

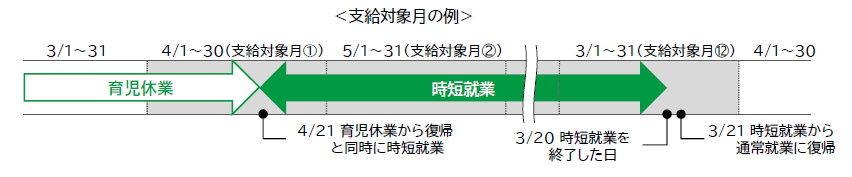

支給対象期間

原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月(支給対象月)について支給されます。

ただし、「以下の日」の属する月までが支給対象期間となります。

◆ 育児時短就業に係る子が2歳に達する日(2歳の誕生日の前日)の前日

◆ 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日

◆ 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために、育児時短就業を

開始した日(※1)の前日

◆ 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日

支給申請手続き

「育児時短就業給付金」の支給を受けるためには、被保険者を雇用している事業主が育児時短

就業開始時賃金の届出、受給資格確認及び支給申請を行う必要があります

参考資料等

支給手続き等の詳細については、「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」を参照ください。

制度の詳細は、記事の引用元の〔厚生労働省作成:2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設します〕を参照ください。

また、転職先の事業所で育児時短就業給付金の支給を再開する場合の留意点は、「転職先の事業所で育児時短就業給付金の支給を再開する場合の留意点をお示しします。」を参照ください。

最後に

新たな給付金の制度が創設されます。

制度を有効に使って、子育てに取組んでいきましょう。

また、『育児・介護休業法の改正』及び『育児休業給付』については、私の記事も参照ください。

コメント